La otra decisión tiene que ver con algo que plantea la crítica cultural Mieke Bal sobre los estudios que se centran en las intencionalidades del artista o del creador, para entender el significado de sus obras, como si hablar de la “intención” fuera la culminación de cualquier estudio que examina lo visual, como si hacerlo garantizara la explicación plena, la narración exacta, la autoridad del argumento contra cualquier posibilidad de distracción del espectador ( Bal, 2009, pp. 323-364). Como dice Bal, la agencia de las imágenes, su capacidad para “hacerle” algo a alguien, es un asunto que supera, pero no anula, la tarea dirigida a proporcionar datos sobre las intencionalidades del artista o, en nuestro caso, del fotógrafo, lo cual invita a asumir sus producciones como objetos que “ocurren” cuando son observados, en un proceso que implica narrativamente al espectador con el acto de ver las imágenes (2009, pp. 353-358).

Afirma Didi-Huberman que saber mirar una imagen no es algo dado. Una manera –un método, quizá– para hacerlo lleva a reconocer el doble régimen del que están hechas las imágenes, pues estas no son ni ilusión pura, ni toda la verdad, sino espacios de cruce, zonas de litigio, lugares de intermitencias, territorios inestables ( Didi-Huberman, 2004, pp. 83-135). Intersticios que invitan a trasladarse hacia la superficie de su “marco”, con el fin de identificar los objetos, las situaciones, los temas, las personas que comparecen en el episodio de una foto, de prestar atención a los pequeños detalles que aparecen en su cuadro o que se excluyen del mismo –esos puntos ciegos que develan sus silencios o sus significados ocultos ( Burke, 2008)– para luego desplazarse en otras direcciones. ¿En cuáles? Por ejemplo, en la ruta de sus convenciones narrativas, de sus gestos, planos, encuadres, movimientos, fórmulas dramáticas y prácticas de composición; en los trayectos que nos lleva ya sea hacia su vecindad con otras imágenes con las cuales estas dialogan, se superponen o discuten, o hacia su cercanía con las palabras (títulos, subtítulos, pies de foto); o en la dirección de sus contextos , esto es, de las circunstancias bajo las cuales ellas se producen, el ambiente social y cultural que las pone en juego, las políticas de la mirada que las inserta en una época, una sociedad, una cultura, una forma de ver.

Los lectores avisados sabrán reconocer, en esta apuesta de mirada, las huellas del denominado “método iconográfico” empleado por los investigadores de la historia del arte y, más recientemente, por los estudiosos de la cultura visual, y que en nuestro caso hemos preferido abordar desde una perspectiva menos ambiciosa, al optar por la noción del “doble régimen de la imagen” ( Didi-Huberman, 2004). Un doble régimen que convida al investigador a tener en cuenta dos dimensiones: por una parte, lo invita a reconocer, como diría William J. Thomas Mitchell, que la acción de mirar es un acto profundamente impuro, y que las imágenes, como otros vehículos de comunicación, son medios mixtos que, por lo general, van acompañados de palabras, pero también de sentimientos, pensamientos, emociones y escuchas ( Mitchell, 2009, pp. 11-13), cuyas interacciones desbordan las barricadas conceptuales que reducen las imágenes al prefijo de lo infra ; por otra, lo convida a considerar que las imágenes son seres vivos, que están dotadas de vida propia; valga decir, no son entes pasivos aguardando nuestra interpretación, esperando que las descifremos, puesto que les hacemos algo a ellas, tanto como ellas nos hacen algo a nosotros (2009, p. 99). En nuestro caso, esto lleva a tener en cuenta que la fortaleza o la debilidad de las fotografías de atrocidades que componen este trabajo, la potencia o la fragilidad que las embarga como “vehículos” expresivos en la configuración de la memoria de un pasado reciente que buscamos interpelar a través del fotoperiodismo, no reside únicamente en su relación con la verdad, en la idea de que se trata de imágenes únicas o genuinas de las situaciones que representan. Mirar estas fotos, volver sobre ellas, significa valorar el impacto emocional que estas imágenes producen, la fuerza de su implicación , su capacidad para movilizar sentimientos morales en el investigador, que es a la vez espectador.

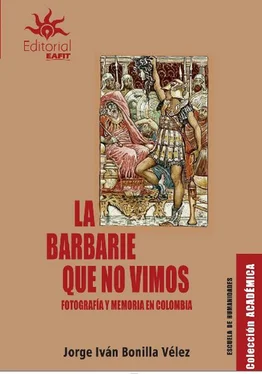

Las imágenes aquí abordadas no sintetizan la totalidad de la guerra en este país. Muchas de ellas no harían parte ni siquiera de una lista de clasificación de la fotografía mejor lograda o de la imagen “correcta” sobre asuntos de dolor, muerte y esperanza por un hecho fundamental: no existe una imagen total, única, que resuma de manera plena la barbarie en Colombia. Pretender encontrarla lleva implícita la remisión a un régimen esencialista de la representación visual, según el cual bastaría una imagen rebosante para reponer cabalmente lo sucedido, como si la guerra hubiese sido una sola, como si hubiera una sola forma de mirar el horror ( García y Longoni, 2013, pp. 25-44). Incluso, algunas de ellas son fotografías a las que Roland Barthes les tendría un nombre: son “fotos unarias”, puesto que revelan poco y movilizan un interés vago, ningún pinchazo, nada de sorpresa o, en palabras de este autor, “nada de punctum en esas imágenes” ( Barthes, 2009, p. 59), pero cuyo valor reside en que hacen parte de acontecimientos que requieren ser mirados por segunda vez mediante un acto al que John Durham Peters (2001) denomina “atestiguamiento”, que se refiere a esa responsabilidad que tiene el analista-testigo de volver a mirar, de dejarse tocar por eventos que, en un principio, él y otros como él, pasaron de largo, con el fin de que estos reingresen en la esfera pública y sean objeto de reflexión y debate.

Hablamos de una condición retroactiva que implica volver sobre imágenes de atrocidad, con el fin de preguntarles por un significado diferente al que alguna vez tuvieron, en un ejercicio en el que el pasado reciente y el presente se conjugan para brindar una aproximación, ojalá crítica y renovada, a los desastres humanos que en su momento no supimos, no quisimos, o no pudimos enfrentar ( Lara, 2009). Un ejercicio al que Hannah Arendt llama “dominar el pasado”, y que se refiere, no al hecho de que el pasado no se repita en el presente, sino a la posibilidad de interrogar cómo fue posible que cosas como estas –los horrores de la guerra– sucedieran y de retornar a la memoria de lo que allí ocurrió, por medio de historias bien narradas ( Arendt, 1990, p. 31). Solo que aquí no se trata de regresar a lo sucedido a través de las narrativas propiciadas por la literatura, el arte, la poesía o el testimonio verbal a las que aludía Arendt, sino mediante fotografías periodísticas, imágenes documentales que, como los relatos, también pueden producir sentido, revelar asuntos importantes de la vida moral de una sociedad y ayudar a construir una mirada crítica respecto a lo que nos ha ocurrido como sociedad.

En los estudios sobre el conflicto armado y la memoria de este país, el deber de recordar, el compromiso de debatir y la necesidad de otorgarle legibilidad a aquello que nos duele, a lo que no supimos ver o no quisimos ver, a lo que hoy intentamos superar –la guerra– implica también hacerlo a través de las imágenes. No obstante, es preciso reconocer el débil interés que aún muestra la teoría social en Colombia por los dispositivos de la imagen, 2sobre todo si estos están en cabeza del periodismo o los medios de comunicación, ámbitos frente a los cuales sigue existiendo un “mal de ojo” intelectual ( Martín-Barbero, 1996), que asume que toda crítica de la imagen mediatizada consiste en hacer evidente la manipulación, la sospecha y el engaño; que señala que cualquier aproximación a lo visual-masivo como medio para dar testimonio de los eventos terribles de la guerra puede terminar en una fascinación imbécil; o que juzga que el horror solo puede ser abordado desde del dogma de lo indecible, lo irrepresentable, lo inimaginable.

Читать дальше