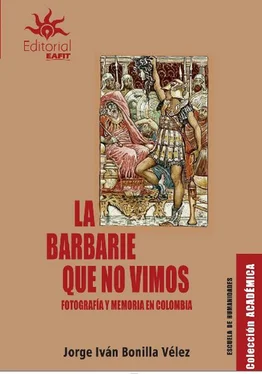

De esto trata este libro. Interesa problematizar el rol de la imagen, concretamente la imagen fotográfica, en el conflicto armado en Colombia; de ahí la alusión, en el párrafo anterior, a los “ojos” como una metáfora de visibilidad y distancia . ¿De qué manera la fotografía de prensa ha dado inteligibilidad a la atrocidad y el sufrimiento, alentando esferas públicas de deliberación y promoviendo implicaciones éticas y morales sobre los horrores de la guerra en Colombia?

Para dar cuenta de este interrogante, este trabajo está delimitado por los siguientes aspectos: primero, la materia de estudio es la imagen fotográfica de tipo periodístico o documental. Segundo, es la fotografía mediatizada por una tecnología de información y comunicación, como lo es la prensa, que cumple un rol importante en encuadrar el debate sobre qué es apropiado ver, o dejar de ver, en la esfera pública; se trata, por tanto, de una imagen que hace parte de un sistema de producción noticiosa que la regula, la contiene y la dota de significación. Tercero, no es una imagen cualquiera; son fotografías con las que periódicos nacionales y regionales y algunas revistas de actualidad noticiosa mostraron el conflicto armado interno colombiano, sus modalidades, atrocidades, vicisitudes, cuerpos, sujetos, territorios y memorias, y, por esa vía, contribuyeron a la configuración de un régimen de visibilidad del dolor, la rabia, la solidaridad y la posibilidad de conocernos, re-conocernos o des-conocernos en este país. Y cuarto, las fotografías que interesan son, principalmente, las realizadas por reporteros gráficos durante las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, que corresponden a los años del mayor envilecimiento y degradación de la guerra en Colombia. Con una aclaración: el propósito de este texto no es analizar cómo informó y con qué imágenes lo hizo cada uno de los medios que aquí confluyen, ni tampoco elaborar un análisis comparativo de sus fotos, sino encontrar esas señales, singularidades, síntomas, encuadres, convenciones que están presentes o ausentes de dichas fotografías, en un ejercicio analítico que, siguiendo a Georges Didi-Huberman (2008, p. 26), implica ejercitar un “arte de equilibrista”, que consiste en transitar por el espacio intersticial de sus singularidades, movimientos e intermitencias.

El resultado de este interés es un trabajo que transcurre en dos apartados de cinco capítulos cada uno. En la “ Parte 1” se problematiza el lugar de la imagen fotográfica en el marco de las continuidades, transformaciones y rupturas que se han producido en el campo visual de las sociedades modernas y en los procesos de mediatización de los horrores contemporáneos. Los capítulos que conforman este apartado traspasan las fronteras de la atrocidad en Colombia, puesto que se inscriben en una discusión conceptual no solo sobre la cobertura fotográfica de las guerras, sino también acerca de las consecuencias que tienen las imágenes para propiciar la actuación colectiva o el adormecimiento moral, de sus capacidades para alentar una acción política eficaz o para anestesiar las conciencias; aludimos a un debate que nos transporta a una larga tradición teórica relacionada con el lugar que ocupa lo visual y la llamada “cultura de masas” en el pensamiento crítico y con el modo en que la modernidad nos ha convertido en espectadores a distancia del sufrimiento ajeno.

Susan Sontag, una de las intelectuales más acuciosas en alertar sobre el dominio de las imágenes en las sociedades que vivimos, es nuestra guía en este trayecto. Acudir a Sontag permite situar los primeros cinco capítulos del libro en una vieja, pero siempre renovada disputa entre palabra e imagen, pensamiento y visión, narración y mirada, acción y distancia, que ha prevalecido en la cultura occidental y en la teoría crítica de la sociedad. Retomar sus planteamientos posibilita ofrecer algunas claves de interpretación para enfrentar el interrogante de por qué en este país no vimos la barbarie; y es también la oportunidad para entablar un diálogo crítico y fructífero con ella.

La “ Parte 2” tiene la intención de regresar sobre algunos acontecimientos de la barbarie nacional, vistos a la luz del fotoperiodismo, con el fin de que estos ingresen de nuevo en el dominio público y, por esta vía, preguntarles por derechos, memorias, reclamos, lamentos, duelos, relaciones o huellas que vuelvan a interpelar nuestra atención. Para esto, los capítulos que conforman esta parte recorren varias direcciones: por un lado, se trata de examinar si el meollo del problema, la crítica a las fotografías que allí comparecieron, descansaría en la idea del exceso o la repetición, como en el caso de las masacres de civiles, o en los modos en que estas imágenes prestaron atención, esto es, la manera en que estas configuraron una política visual acerca de las “víctimas no identificadas” de los masacrados en Colombia; por otro, el interés es problematizar algunas atrocidades cuya violencia no hay que buscarla en el centro de la fotografía, sino por fuera de ella, una situación que le exige al investigador hacer un viaje por fuera del marco de la imagen para luego regresar, que es lo que ocurre, por ejemplo, con algunas fotografías que muestran a los perpetradores en situaciones cotidianas, o con algunos momentos que presentan el antes de las víctimas o el después de horror. Así mismo, se cotejan algunas representaciones visuales de la barbarie nacional que tomaron otros caminos: o bien el de la connotación icónica, porque se trata de imágenes –símbolos de la crueldad de la guerra– que nos obligan a pensar con qué frecuencia las hemos visto antes en la memoria visual de la cultura occidental, como es el caso de las fotografías de Ingrid Betancourt o de los policías y soldados en cautiverio a manos de las FARC en las selvas del sur del país; o el camino de la euforia tecnológica producida por las máquinas “inteligentes” de matar y su lógica visual asociada a un triple ahorro: los cuerpos muertos, las imágenes de sufrimiento y la complejidad moral hacia los caídos, que es a lo que apuntan las imágenes operacionales que muestran los “triunfos” del Estado contra el enemigo; o aquel que sigue la ruta de la opacidad y el ocultamiento de los horrores de la guerra, por cuanto la “verdad” revelada por las imágenes que conforman este trayecto está sujeta a las trampas del mimetismo, a la sustracción o el trucaje de hechos, identidades, cuerpos y circunstancias, que es a lo que se refieren las fotografías de la desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales en el país, conocidas como los “falsos positivos”. Retornar a estos hechos de un pasado reciente de atrocidad tiene el propósito de regresar a ellos, pero “con otros ojos” ( Lara, 2009).

¿Cómo interrogar a estas imágenes? Dos precisiones metodológicas antes de continuar. Este trabajo aborda reportajes gráficos e imágenes de prensa tomadas por fotorreporteros cuyas producciones asumen pocas veces la paciencia, el tiempo o la creatividad de la imagen en su relación con el sujeto, el objeto o la situación fotografiada. Las fotografías que aquí concurren no han traspasado, en su mayoría, las fronteras de la prensa diaria para recaer en los circuitos del arte, en los modos en que el arte interpela –v. g. con los usos documentales de la fotografía– al espectador en asuntos de dolor, barbarie y sufrimiento desde perspectivas más sensibles, pausadas o de ruptura. Nuestra pretensión es más prosaica, si se quiere, y el desafío acaso más provocador, pues estamos sumergidos en un terreno donde acecha el riesgo del exceso y la repetición: vista una foto, vistas todas. Que las imágenes de las que está hecho este trabajo no sean imágenes artísticas no significa, sin embargo, que no podamos dialogar con el arte, dejarnos interrogar por este, pues también en el fotoperiodismo se pueden vislumbrar la historia de las formas, los problemas de lo estético, las prácticas de la cultura, la densidad de lo simbólico, no solo la inmediatez de lo real .

Читать дальше