Durante la terrible epidemia originada en Cartagena, que se extendió entre 1756 y 1757, la viruela llegó hasta San Juan de Girón, localidad que había permanecido indemne. José Díaz, un correo o chasque, introdujo la enfermedad e infectó a su mujer e hijos. Aunque al comienzo se pensó que se trataba de tabardillo (tifus exantemático epidémico), el padre Joseph Velásquez Zilillaga, párroco del municipio, durante el entierro de la mujer de Díaz se dio cuenta de que la causa de la muerte era la viruela. El peligro para la población era evidente (Frías Núñez, 1992).

El padre Velásquez 1conocía de la inoculación de la viruela (variolización), porque había leído periódicos como La Gazeta, en el que se hablaba sobre el procedimiento y sus efectos benéficos (Silva, 2007). Así que optó por inocularse a sí mismo, su hermana y sus tres hijos, 14 criados y a 400 personas del pueblo con las secreciones de un contagiado de apellido Lozada, con tanto éxito que solo registró entre los inmunizados un muerto. Así, se implementó en la Nueva Granada la inoculación 2(Sotomayor Tribín, 2019).

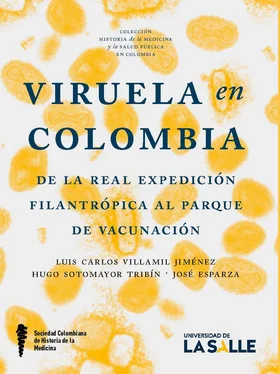

De las múltiples epidemias acaecidas en Colombia, la segunda de 1587 fue una de las más serias, ya que por tres años afectó a la población, en especial a la indígena; según Acosta Lleras (1998), eliminó cerca del 90 % de los habitantes alrededor de Bogotá. Se dice que la epidemia pasó de Mariquita a la parte central del país, extendiéndose a Popayán y luego a Perú, hasta llegar a Chile. Después, la enfermedad reapareció entre 1616 y 1620, simultáneamente con una epidemia de sarampión; luego, atacó en 1651, 1675 y 1693. Al comienzo del siglo XVI, la enfermedad apareció por tercera vez en Santafé (Acosta Lleras, 1998), en 1702, en Colombia, murieron 7000 personas, 700 solo en Santafé de Bogotá. La epidemia de 1756 causó 40.000 muertes en la Nueva Granada, y las de 1782 y 1783 coincidieron con el movimiento de los comuneros (Sotomayor Tribín, 2019).

Durante la epidemia de 1782, José Celestino Mutis redactó el Método general para curar las viruelas, una adaptación del manual utilizado en la Nueva España a las circunstancias locales, la escasez de médicos y para contener los errores de las ancianas y los curanderos. En el documento se describía la aplicación de normas sencillas de higiene personal (baño, corte de pelo) y ambiental (ventilación de las habitaciones, abrigo moderado), y consejos relativos a dejar que la enfermedad evolucionara y no amontonar remedios (Silva, 2007). También fueron difundidas, mediante una instrucción general avalada por el virrey Caballero y Góngora, las indicaciones para promover la variolización:

El procedimiento consistía en aplicar algodones impregnados del veneno (material pustular) sobre una incisión entre el dedo índice y el pulgar de cualquier mano. Se consideraba también dos incisiones de tres a cuatro líneas, una en un brazo y la otra en la pierna opuesta, poniendo un pedazo de hilo de igual longitud bien pasado por la materia. Las heridas se cubrían mediante un emplasto que sujetaba el hilo, desprendiéndolo pasadas veinticuatro horas (Frías, 1992, p. 73)

En esta época, a través de la distribución de impresos, se luchó con argumentos contra quienes se oponían a la práctica como política pública sanitaria; de esta manera se propendió por una apropiación cultural de este método, a nivel individual y comunitario, lo que resultó con el registro, en la capital, de 1700 variolizados. Esta implementación masiva de la variolización fue una muestra del acceso a la modernidad, a una nueva concepción de reconocimiento del individuo y a la posibilidad de prevenir la aparición de una enfermedad infecciosa introduciendo en el cuerpo el contagio (Silva, 2007).

La primera descripción del uso de la variolización en la hoy Iberoamérica la hizo el sabio francés Charles Marie de la Condamine, en su Relación abreviada de un viaje hecho al interior de la América meridional, publicada en Paris en 1745. En dicha obra, La Condamine sugiere que la variolización se había practicado en Brasil en 1727 o 1728, pero como un hecho aislado, porque, aunque en Europa comenzó a difundirse en 1721, se tuvo que esperar hasta la sexta década del siglo XVIII para que la práctica se comenzara a introducir en Hispanoamérica; este retraso fue probablemente debido a la oposición que el método había encontrado en España. Así, diferentes publicaciones mencionan la introducción de la variolización en América: en 1765, en Chile, por el padre Pedro Manuel Chaparro; en 1766, por Juan Antonio Perdomo, en Venezuela; en 1772, en Haití, por el criollo inglés Simeón Worlock; en 1777, en Argentina y Uruguay, por Miguel Gorman; en 1778, en Perú, por Fray Domingo Soria con el apoyo del Dr. Cosme Bueno; en 1779, en México, por Esteban Morel y popularizada por el sabio Bartoloche; en 1780, en Guatemala y Santo Domingo; en 1782, en Colombia (o quizás antes, como describimos arriba); en 1785, en Ecuador, como lo describió Eugenio Espejo; y en 1792, en Puerto Rico, por Francisco Oller Ferrer (Esparza y Yepes Colmenares, 2004). Con el descubrimiento de Jenner en 1796 —publicado en 1798—, a comienzos del siglo XIX se comenzó a substituir la variolización por la vacunación, aunque ambas prácticas coexistieron por muchos años (en Inglaterra la variolización solo fue declarada ilegal en 1840).

De acuerdo con Sotomayor Tribín (2010), hacia fines del siglo XVIII, Antonio Nariño, en su condición de ilustrado y autodidacta, y dada los escases de médicos titulados ante el Virreinato, se desempeñó como médico de pobres y recetaba gratis. Nariño Tenía una biblioteca de 700 volúmenes —que le fueron secuestrados después de su detención, en 1794, por publicar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre—, entre los que se encontraba la Disertación físico-médica: en la qual se prescribe un metodo seguro para preservar a los pueblos de viruelas hasta lograr la completa extinción de ellas en todo el reyno, de Francisco Gil, médico español de fines del siglo XVII y entusiasta de la variolización, método que encontraba resistencia por diversos motivos: los religiosos, la mortalidad asociada al método (5 %) y el riesgo de diseminar la enfermedad (Ruiz Martínez, 1990).

Durante su cautiverio, Antonio Nariño continuó con el ejercicio de la medicina, incluyendo algunos experimentos para encontrar una “vacuna” efectiva para prevenir la viruela. En una carta dirigida al virrey Pedro Mendinueta, Nariño le informa sobre sus experimentos y la inoculación satisfactoria a un muchacho en Santafé, el 30 de julio de 1802 (Hernández de Alba, 1990):

Penetrado de los mismos sentimientos que han animado al superior gobierno desde que se tuvo noticia positiva de los laudables efectos de la vacuna, he procurado hacer cuantas tentativas me permite la estrechez de mi situación; y después de 47 días de trabajo, en que me han salido infructuosas varias experiencias, tengo hoy la satisfacción de presentar a vuestra excelencia un muchacho, en quien ha prendido un grano con todas las apariencias de verdadera vacuna, habiéndose seguido todos los períodos y síntomas que prescriben las dos únicas recetas que han llegado a esta capital, estando hoy precisamente en el día nono de la vacunación. Espero que vuestra excelencia, siguiendo sus benéficas miras, lo mandará reconocer por los facultativos, y que de cualquier modo que resulten los efectos, no mirará en este paso sino un testimonio de mi amor al bien público y de mis vivos deseos de cooperar en todo con las intenciones del gobierno, únicos motivos porque me he ocupado en un objeto que tanto interesa en las actuales circunstancias a la salud pública. (s. p.)

Un año antes de los experimentos de Nariño, frente al brote de viruela de 1801 en el sur del Nuevo Reino de Granada, especialmente en Popayán, sucedieron una serie de eventos que transformaron las prácticas y el conocimiento sobre la enfermedad. El virrey Pedro Mendinueta y Muzquiz dio un paso importante, además de los procedimientos ya probados, quiso adoptar la vacuna de Jenner, para lo que gestionó la importación, desde España y Filadelfia, de la linfa bovina para proteger a la población, pero infortunadamente llegaron inactivas las muestras. Incluso, pensó mandar unos niños a Jamaica para traer la vacuna inoculándolos brazo a brazo, pero desistió de la idea por el largo tiempo que implicaría el proceso (Sotomayor Tribín, 2019). Después de seis años del descubrimiento de la vacuna, ya se hablaba de dicha innovación en la Nueva Granada, pues era una práctica de salud distintiva del mundo moderno (Silva, 2007).

Читать дальше