Desde la conmoción de la escucha, les sugeríamos que escribieran una carta a la persona (o personas) que les hizo acercarse o distanciarse de la lectura y la escritura, con todo lo que quisieran evocar de esos primeros momentos. Les decíamos también que no se preocuparan por la ortografía, los acentos, la puntuación; que esas reglas se requerían, porque así convinimos expresarnos por escrito, pero que en ese momento no importaban. Que se abandonaran al flujo de la memoria, imágenes y sensaciones, y las contaran en el papel, tan libremente como llegaran. Después de que escribían recogíamos las hojas y pedíamos su permiso para leer y para dar sus nombres.

Al finalizar el taller, al que llamábamos “¿La letra con sangre entra?”, conversábamos de las impresiones que generaron sus historias de vida, y del modo como nos apropiamos de nuestra lengua y hasta dónde esa conquista estaba marcada por el dolor o el afecto. Así eran en general esas sesiones, todas y cada una cargada de emociones y matices surgidos de ese rememorar, que no es posible transmitir aquí.

La inmersión en ese tiempo encontraba la niñez. Feliz o dolida, temerosa, acompañada o sola. Sea como sea esa tierra a la que se retorna, eran niños y adolescentes otra vez quienes estaban frente a la hoja. Y sus lágrimas, sus risas y sus expresiones cuando leíamos sus testimonios, tuvieron un aire de infancia que, me atrevo a decir, nadie ha perdido del todo. Nadie. Y desde allí nos hablaron, interpelaron, preguntaron por lo que se les dio y cómo se les dio. Confiamos en que estos testimonios lleven a quien los lea a preguntarse: ¿y yo qué? , ¿cómo fue mi trato inicial con las palabras?, ¿qué me marcó? Para que, volviendo a ese niño, pueda sentirse, remirar caminos y acompañar con transparencia y sensibilidad a otros.

Respetamos todos los trazos, su peculiar sintaxis. Era necesario para nuestro propósito la publicación de esos documentos con sus exactas grafías, porque esto, en consonancia con sus historias, evidencia la relación de cada uno con el idioma. Los rasgos, dificultades, aciertos o limitaciones en sus componentes y estructura, son manifestaciones palpables de su adquisición. Y la sensible verdad, el valor que todos esos textos rezuman, no puede desdeñarse privilegiando los modos “correctos” de escribir sobre su capacidad de conmover y generar reflexión. No se pueden resaltar más las normas que la entrega a los demás, a su alta vocación, que muchos de los que signaron las cartas manifiestan.

En las trascripciones cambiamos los nombres propios y solo agregamos las ciudades y las fechas de los talleres cuando faltaban. No suprimimos nada, no cambiamos acentos, no sumamos palabras, cuando como verán hay muchos equívocos, que siempre nos confirman que la trascripción del habla toma otro aliento en la escritura. Así conversan ellos en sus escritos, los que no tienen reconocimiento, y están o serán encargados de formar a las nuevas generaciones.

Valoramos mucho esas voces aún crudas , como en el habla tranquila de tantos campesinos, donde destellan ocasionales chispazos poéticos, hechos de rumia y palabras, que huyen si se ordenan muy juiciositos en la escritura. Por eso, a veces, y de manera inesperada, hay encuentros poderosos, como en los juegos de escritura hechos con niños. No creo temerario aventurar que, en ambos casos, deslumbra algo que se llama inocencia. Nos gusta explorar esa posibilidad que en ocasiones hace esguinces al lenguaje normado, y permite que puros prodigios escapen de lo previsto, de lo soso y lo políticamente correcto. Hallazgos de sentido y sonido. Sin detenerse demasiado, porque como sabemos, si pensamos en cómo estamos caminando, nos vamos de bruces… o de bronces, como alguien decía, y esa es una caída más fuerte. Hay que dejar que en el andar fluya cierta inconsciencia… o la inocencia… si algo nos dejan conservar de ella.

Es claro, sin embargo, que hay una pregunta que se impone: si la mayoría de los que hicieron este ejercicio son o van a ser docentes, ¿cómo se explican las limitaciones de su escritura en tantos casos? Hay que pensar en la incidencia que la lectura (más que el aprendizaje de las normas) tiene en una correcta escritura. Y considerar cómo el sistema educativo en muchos casos privilegia un manejo funcional, instrumental, muy básico, del lenguaje, que ni siquiera nos prepara para ser medianos lectores. Podríamos también preguntarnos por cómo leemos, y si leemos lo suficiente. Pero, ¿qué es lo suficiente? No lo sé, pero debo decir que he leído toda mi vida, y aun así para publicar mis propios escritos (como este), tengo que luchar por encontrar las palabras justas, y averiguar por un uso adecuado de ciertos elementos gramaticales, ortotipográficos, sintácticos. Luego, no debo haber sido un buen aprendiz de esas lecturas. Considero que un escritor es alguien que tiene un gran dominio de la lengua, por eso no me siento como un escritor, y prácticamente ninguno de los que participaron aquí se asume así. No son pues cartas de escritores, aunque no ignoro que muchos de ellos, aun los tocados por el duende, recurren a editores y correctores que ayudan a afinar su voz.

Conocemos la relación con el lenguaje de algunos grandes autores, sus lecturas de iniciación, sus maestros, atmósferas de ese aprendizaje, encantamientos, asombros y agradecimientos. Narraciones inspiradoras, tantas veces. Lo que no sabíamos, por ejemplo, es cómo aprendió a leer una profesora sin ningún renombre, que agradece haber recibido sus primeras letras con “ miedo y pesar ”, mientras recogía “ papeles caca de perro. caballo que amanecia al rededor de la escuela ”. Esa profesora que también nos contaba que viajaba en bote varias horas y después en mula a una escuelita en una vereda del Bajo Cauca antioqueño, para arrebatarles a los cultivos de coca el destino de unos cuantos muchachos. Desconocíamos también el encanto y complicidad que encontró una promotora de lectura en un error ortográfico, que le ayudó a acercarse “ a ese niño que me gustaba ” y que le dijo: “ beso se escribe con b grande y no con v pequeña ”.

Finalizo con esta carta de la única niña que hay en el libro, porque las actividades se hacían con adultos y solo en dos o tres ocasiones las hicimos con niños.

Katherine de doce años le escribe a su profesora:

“Hola Mis a yo me a enseyadoa los gritos a lospeyiscones a laspalmetadas a las obe den sias y mepegamucha memaltratan y chononos deja descansar nodos de jajugar en el momentoqueellasal”.

Es preciso leer y releer en voz alta, despacio, para sentir en esa confusa “habla”, el maltrato y el dolor que causa una manera de enseñar bastante común y arrasadora.

Pero ¿qué es lo que se “enseya” ahí? Por fortuna sabemos que no es el único camino. En muchos de estos testimonios se multiplican los ejemplos de las más amorosas enseyanzas .

Javier Naranjo

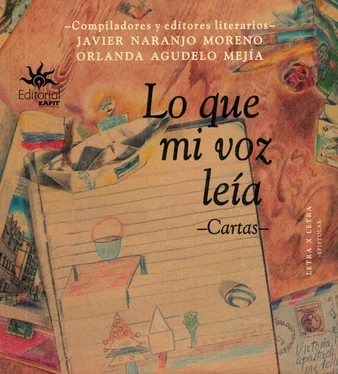

LO QUE MI VOZ LEÍA

Carepa, Antioquia, sept-25-2009. (Dora Arroyo)

Querido profesor Anicio Flórez.

Recuerdo en los años 80 cuando era una niña de apenas 7 años de edad recuerdo que tenia que caminar 1 hora aproximadamente de camino donde teniamos que subirnos la falda hasta los senos caminar por el pantano durante la hora de camino donde los perros de las casa por donde pasabamos nos hacían correr y tirarnos ael agua muchas veces los cuadernos senos mojaban la ropa que llevábamos en la bolsa para ponernos cuando llegaramos a la escuela se la llebaba el río. Con todo esos percances muchas veces llegabamos tarde ala escuela encontrábamos las puertas serrada y el profesor sosteniendo la puerta por que no tenia serradura.

El profesor ni siquiera nos preguntaba porque llegaron tarde sabiendo que veniamos de muy lejos sino que nos ponía a recoger papeles caca de perro. caballo que amanecia al rededor de la escuela

Читать дальше