El tío Hugo, que en ese entonces se acercaba a los 80 años, me contaba, mirando con nostalgia la bahía, su experiencia en la búsqueda del tesoro, los métodos que utilizó, desde trabajos con pala y picota hasta excavadoras mecánicas y explosiones con dinamita, desde lecturas de varias fuentes históricas hasta sesiones de espiritismo con su madre, la bisabuela Picha, médium reconocida en la sociedad coquimbana de esos años. Entornando los ojos, tratando en vano de dar con el lugar exacto del entierro, me contó que entró en una caverna junto a su esposa, la tía Ana Coll, dejando una marca con un pañuelo para volver y que nunca más encontró.

Debo decir que el recuerdo de la tía Anita es imborrable, era muy cariñosa y llevaba siempre una dulce sonrisa que iluminaba su paso.

Recuerdo que otro tío, Eduardo, hermano menor de mi madre, me contó que cuando era niño, el tío Hugo lo invitó a la Pampilla a buscar el tesoro, junto a sus hijos y un grupo de primos chicos. Lo acompañaba un amigo, el ex presidente de Chile Gabriel González Videla. Cuando llegaron al lugar, Gabriel González les indicó dónde excavar. Todos los niños con palas de juguete empezaron a hacer hoyos y de pronto mi tío Eduardo sintió algo sólido bajo la tierra suelta. Con sus pequeñas manos sacó unos frágiles terrones y su sorpresa fue enorme. La tapa de madera de un cofre apareció a su vista. El tío Eduardo, luchando contra los otros niños que querían arrebatarle la caja, captó algo raro. El cofre tenía una aldaba metálica con un alambre que no coincidía con la época de los piratas. Aún así siguió adelante y, a duras penas, logró tomarlo y salir corriendo. ¡¡¡Era Ricooo!!! ¡¡¡Era ricooo!!! El resto de los primos corría detrás gritándole: ¡¡¡Recuerda que somos parientes!!! Al llegar a un lugar solitario, abrió el preciado botín y encontró muchas monedas de oro, pero de chocolate. Mi tío volvió al grupo cabizbajo, mientras Hugo y Gabriel González Videla se reían a carcajadas.

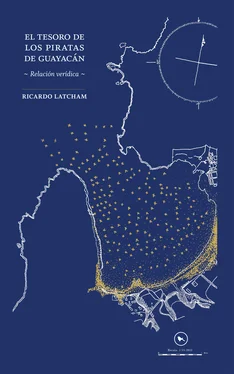

Ya veinteañero seguí visitando al tío Hugo e hice algunas caminatas a la Pampilla siguiendo algunas indicaciones dadas por él, siempre con la esperanza de encontrar una pista. Quise leer nuevamente el libro de Latcham, con otros ojos, pero no estaba en el estante donde lo vi siempre de niño. Fui a varios lugares de libros usados en Valparaíso y Santiago, pero no lo encontré.

No recuerdo cuántos años pasaron, pero el tío Hugo ya estaba enterrado en el pequeño cementerio de Guayacán cuando, en una visita a la casa de mi hermano mayor, Rodrigo, que vivía en la Avenida del Mar en La Serena, se asomaba entre unas voluminosas ediciones antiguas de Vicuña Mackena sobre la Guerra del Pacífico un pequeño ejemplar del libro de Latcham. ¡Qué sincronismo! Comencé a leerlo ahí mismo, con ese mismo mar de fondo, mirando el lado norte de la famosa península de Cicop-Coquimbo.

La relectura fue un viaje infinito de vuelta a mi infancia, la sonrisa de la tía Anita, el reflejo de la bahía en los cansados ojos del tío Hugo, el brillo de las algas agar-agar, los cangrejos diminutos en la roca del Bucanero, los asados de cabrito en la desaparecida Las Rojas en el valle de Elqui, que ahora yace bajo el agua en el embalse Puclaro, el suave pelaje de los chivos y el olor a queso de cabra que mi madre disfrutaba, los primitivos árboles de papayas y su sabor único, los ostiones gigantes, los camarones de Limarí, el olor a pescado en las mañanas y el agua cristalina del calmo mar de Guayacán.

Al terminar la lectura del libro, no me queda más que proyectar una nueva edición del mismo, siendo fiel al ejemplar de 1935 de la desaparecida editorial Nascimento. Acudí a mi tío Hugo Zepeda Coll, quien gentilmente escribió un nuevo prólogo y en uno de mis viajes a la Isla Robinson Crusoe, siempre con la misión de recolectar más información sobre el tema, conocí al buscador de tesoros holandés-estadounidense Bernard Keiser, que por casi dos décadas, con la esperanza fresca, busca otro gran tesoro en aquella mítica isla, que se supone que contiene una de las fortunas más grandes jamás imaginadas.

Keiser me dio información valiosa sobre el tesoro de Guayacán, especialmente la de un investigador histórico de Coquimbo, Fernando Santander, quien amablemente me recibió en su casa y me mostró resumidamente muchos años de investigación sobre esta maravillosa historia.

Dejo a disposición este fascinante relato a quien quiera disfrutarlo como una aventura del conocimiento y también a unos pocos, más decididos a iniciar una búsqueda material en el mundo exterior. Aquí entrego los detalles fundamentales para empezar.

Isla Rey Jorge, Antártica,

10 de marzo de 2018

Nota sobre el autor

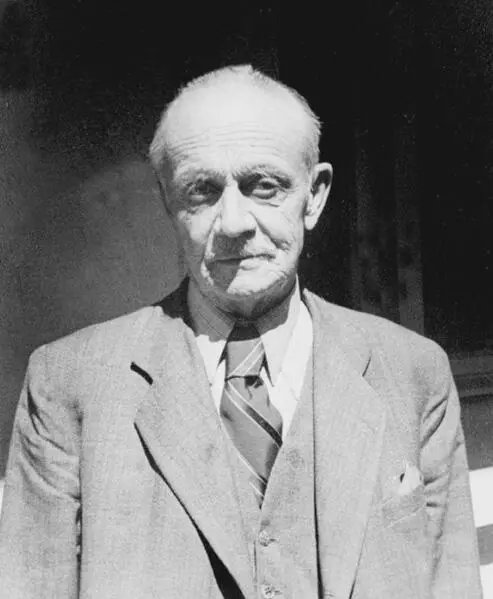

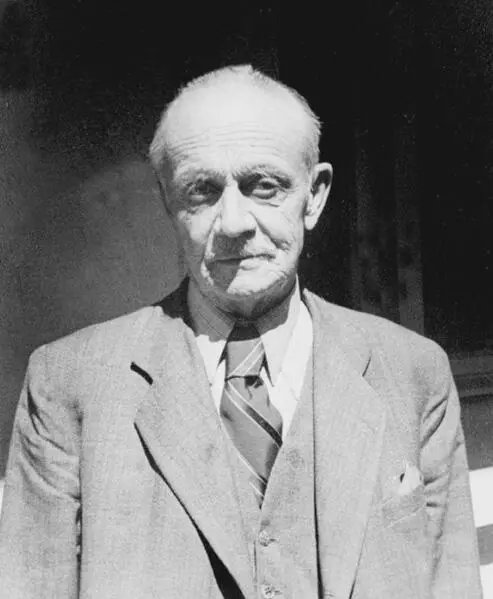

Ricardo E. Latcham nació en Bristol, Inglaterra, en marzo de 1869, y falleció en Chile en 1943. Muy dedicado a las matemáticas, se tituló como ingeniero civil y de minas, pero su afición por la lectura lo llevó a estudiar en profundidad los problemas de la raza humana, especialmente de los autóctonos chilenos.

Era este un hombre de gran sobriedad en el comer y en el vestir. Mantuvo su agilidad física hasta los 70 años. Introdujo, con otros ingleses, el fútbol en Santiago, cuando era profesor en el Colegio Inglés. Aventurero y soñador, residió cinco años entre los indios de la frontera araucana y aprendió el mapuche. Después se instaló en La Serena, donde se casó y nacieron cuatro de sus hijos.

Antes de viajar a nuestro país, Ricardo E. Latcham era ya considerado como una eminencia por sabios de la época tales como Rivet, Joyce y Nordenskiold, entre otros.

Durante su estadía en La Serena fue profesor de inglés en el Liceo. Más tarde se trasladó a Santiago, dio conferencias y escribió numerosos estudios y ensayos, especialmente antropológicos. Además, recorrió varios países y gran parte de la zona norte de Chile.

Sus publicaciones fueron muy apreciadas por los hombres de ciencia, y el gobierno chileno, en 1927, lo designó director del Museo Nacional, donde, a la vez, continuó sus investigaciones y trabajos.

En 1929, Ricardo E. Latcham encontró en el valle de Chacabuco el esqueleto petrificado de un mastodonte, al que clasificó dentro de la variedad chilensis, lo cual fue considerado como acertado y científico por los naturalistas consultados sobre el hallazgo. También, mientras ejercía la dirección del Museo, realizó las investigaciones en la bahía de Guayacán que relata en la presente obra.

Entre sus publicaciones se cuentan las siguientes: “El comercio precolombino en Chile y otros países de América” (1909); “¿Quiénes eran los changos?” (1910); Los changos de las costas de Chile (1910); Arqueología chilena (1910); La capacidad guerrera de los araucanos (1915); “Una estación paleolítica en Taltal” (1915); Conferencias sobre antropología, etnología y arqueología (1915); Costumbres mortuorias de los indios de Chile y de otras partes de América (1915); Los animales domésticos de la América Precolombina (1922); La organización social y las creencias religiosas de los antiguos araucanos (1924); “Las creencias religiosas de los antiguos peruanos” (1928); “Los incas, sus orígenes y sus ayllus” (1930); El tesoro de los piratas de Guayacán (1935); La agricultura precolombina en Chile y los países vecinos (1936); Arqueología de la región atacameña (1938); “Los primitivos habitantes de Chile” (1939).

Ricardo Eduardo Latcham Cartwright

Primera parte

Descubrimiento de los documentos

La bahía de Guayacán se encuentra a las espaldas y al sur de la de Coquimbo, de la cual se separa por una península e istmo que forman un baluarte rocoso entre ambas. La península presenta un aspecto agreste y salvaje. Levantándose unos 100 metros sobre el nivel del mar, forma en su parte alta una especie de meseta que baja gradualmente hacia el istmo, por donde se une a la llanura o pampa de Guayacán. Está rodeada por todos lados de altos farellones, precipicios y peñascos que bajan abruptamente al mar.

Читать дальше