2 Malerin mit Mut und Talent: Elisabeth Poppe-Lüderitz

Am Anfang waren wir lediglich auf der Suche nach Informationen über den Berliner Arzt Dr. Carl Ferdinand Lüderitz. Aber bei einer solchen Recherche sind natürlich auch die engsten Familienangehörigen von biografischer Bedeutung, insbesondere wenn es sich dabei um einen kaiserlichen Oberbuchhalter der Reichsbank (Albert Lüderitz), einen Diplomaten im Dienst des Deutschen Reiches in Casablanca (Hermann Lüderitz) und eine aufstrebende junge Künstlerin (Elisabeth Lüderitz) handelte.

Während die beiden späteren Akademiker Carl und Hermann noch relativ leicht zu finden waren, gestaltete sich die Suche nach Elisabeth wesentlich schwieriger. Es gab zwar in Berlin bereits seit 1824 eine Mädchenschule, genannt „Höhere Töchterschule“. Daraus wurde die Königliche Elisabethschule, nachdem 1828 Königin Elisabeth, die Ehefrau des preußischen Königs Friedrich Wilhelm, das Protektorat übernommen hatte. Bereits viele Jahre vorher, seit 1747, fand Mädchenbildung in gemischten Klassen statt. Diese kam vor allem der ärmeren Bevölkerung zugute, die hier ihre Kinder gratis unterrichten lassen konnte.

Der Unterricht der Mädchen sah dabei „neben den Elementarfächern Christentum, Lesen, Schreiben, Rechnen ... allerhand weibliche Arbeiten wie Nähen, Stricken, Plätten, Blumen- und Wachsfrüchte machen, u.s.w., ferner Zeichnen, die Anfangsgründe des Französischen und sogar Geographie und Historie“ vor (1).

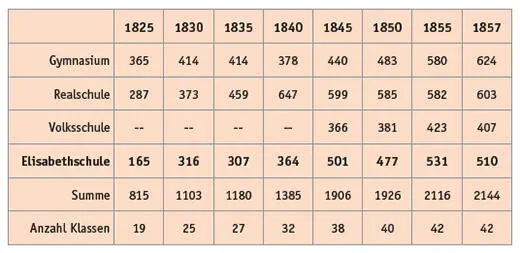

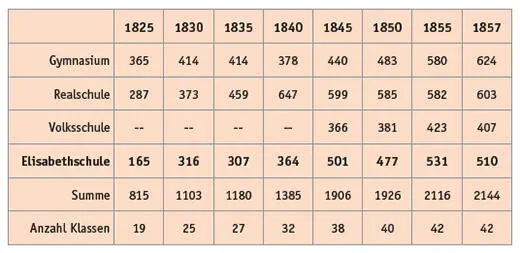

Die Mädchenschule war zusammen mit dem Friedrich-Wilhelms-Realgymnasium und seit 1811 mit dem Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in einem Schulhaus in der Friedrichstadt untergebracht (Ecke Friedrichstraße / Kochstraße) und lag nur wenige hundert Meter vom Haus der Lüderitz-Familie entfernt. Sie wies, wie das Gymnasium selbst, einen beeindruckenden Zuwachs an Schülerinnen auf: von etwa 100 vor 1825 bis auf mehr als 500 im Jahr 1850 (2). Dabei blieb es bis zur Jahrhundertwende – zusätzlich zu den etwa 600 Gymnasiasten, 600 Realschülern und 400 Jungen und Mädchen in den Volksschulklassen – insgesamt also bei mehr als 2100 Schülern in insgesamt 42 Klassen (–> folgende Tabelle).

Als Kathinka Dorothea Elisabeth (* 1858 in Berlin) mit sieben Jahren schulreif wurde, schickte man sie wahrscheinlich zunächst in diese Volksschule. Wir können einigermaßen sicher annehmen, dass sie anschließend die Elisabethschule besucht hat. Allerdings konnte sie dort, anders als am Gymnasium, keinen Abschluss (Abitur) machen (Prüfungen waren 1827 an der Mädchenschule abgeschafft worden), dazu war der Unterricht der Mädchen zu sehr auf eine zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter geeicht (2).

Elisabeth mag dort aber ihre Liebe zur Kunst und zum Malen entdeckt haben. Der Weg in die Akademie der Künste wäre ihr sowieso versperrt gewesen, da diese erst nach dem Ersten Weltkrieg und unter politischem Druck auch Frauen aufnahm (ab 1919). Zu Zeiten Elisabeths wurde dies mit zum Teil fadenscheinigen Gründen wie z. B. moralische Bedenken wegen des Unterrichts im Aktzeichnen verwehrt.

Auf dem Weg zur Künstlerin

So wählte Elisabeth, offensichtlich mit Unterstützung ihrer Familie, den Weg, den viele kunstbeflissene Dilettantinnen (= Amateurinnen) ihrer Zeit gingen, und nahm privaten Unterricht. Sie lernte u. a. bei Prof. Carl Gussow (1843 – 1904), dem der akademische Malbetrieb zuwider war und der für einige Jahre eine private Malschule betrieb, bevor er sich 1892 fortschrittlicheren Akademien (München) zuwandte. Auch besuchte sie die Malschule für Frauen, die der Verein der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin (VdKKB von 1867) unterhielt.

Zeitweilig studierten in Berlin bis zu 800 „Malweiber“ auf diese Weise Kunst – auch das illegale Aktzeichnen – im Vergleich zu den ca. nur 250 Studienplätzen, die an der Akademie der Künste zur Verfügung standen. Allerdings war dort das Studium subventioniert und kostete nur 120 Mark pro Jahr, während privater Unterricht bis zu 800 Mark pro Jahr und mehr kosten konnte. Carl Gussow war Portrait- und Genremaler, so lernte Elisabeth Lüderitz ebenfalls die Portrait- und Genremalerei.

Und sie muss gut gewesen sein: Nach ihren eigenen Angaben stellte sie seit 1880 regelmäßig Portraits für die jährliche Ausstellung der Königlichen Akademie der Künste (1880 – 1884) und beteiligte sich 1881 mit drei Bildern an der 39. Ausstellung des Kunstvereins Kassel.

Sie war 1891, 1893 und 1894 auf der Großen Berliner Kunstausstellung, 1892 auf der 63. Ausstellung der Akademie und 1893 auf der Weltausstellung in Chicago mit jeweils einem Bild vertreten. Bei der Großen Berliner Kunstausstellung 1895 war sie zum letzten Mal mit einem Portrait präsent. Bei der Internationalen Kunstausstellung Berlin ein Jahr später findet man sie zwar auf der Liste der in Berlin ausgezeichneten Maler, nicht aber als Ausstellerin. Nur eines der Bilder hat den Weg in die Kataloge gefunden, und das war „Mars und Venus“, gezeigt 1893 in Chicago (3).

Bild 2-1: Foto des Gemäldes „Mars und Venus“ von Elisabeth Lüderitz, gemalt vor 1893, gezeigt auf der Weltausstellung Chicago 1893; Quelle (3)

Bild 2-1: Foto des Gemäldes „Mars und Venus“ von Elisabeth Lüderitz, gemalt vor 1893, gezeigt auf der Weltausstellung Chicago 1893; Quelle (3)

Elisabeth bekam viel Lob und auch Ehrungen:

Ihre besten Bilder waren Portraits, aber auch Darstellungen griechischer Mythologie, wie z.B. Sappho und Euphrosine, wurden gelobt (4).

„Es ist ihr gelungen, die altgriechische Dichterin (Sappho) ... durch Schönheit und Bedeutung fesselnd darzustellen“ (Neue Bahnen 1896)

„... ein ernst und tüchtig durchgeführtes Männerbildnis ...“ (Vossische Zeitung 1892)

„... organisiert von den deutschen Malern der Ausstellung, ist mit Abstand das beste Werk der Cornelia Paczka, geb. Wagner ... Außerdem die wichtigsten Einsendungen der Damen Elisabeth Poppe-Lüderitz, Berta Albin, Paula Monje ...“ (De Groene Amsterdamer 1896)

„Endlich ist noch hervorzuheben, dass in diesem Jahre auch zwei Damen mit großen Erfolgen in die Reihe der Porträtmaler getreten sind: Frau Elisabeth Poppe-Lüderitz mit dem Porträt einer Dame und ihrem mit Holbeinscher Delikatesse und Wahrheitsliebe durchgeführten Selbstbildnis ...“ (Zeitschrift für bildende Kunst, 1892).

Im Jahre 1891 – noch als Elisabeth Lüderitz – erhielt sie als erst zweite Frau eine ehrenvolle Erwähnung des Senats der Akademie der Künste. 1892 wurde ihr die dieselbe Auszeichnung zuteil, diesmal als Elisabeth Poppe-Lüderitz.

Wie sie sich selbst sah, beschreibt sie in einer Künstler-Enzyklopädie: „Meiner äußerlich stillen Entwicklung im Familienkreise gemäß beschränkte ich mich im Wesentlichen auf Staffeleibilder ... Meine Zugehörigkeit zur französischen Kolonie, meine Kunstreisen nach Paris, Italien und Wien, mein sonstiger Bildungsgang erzogen mich zu einer Lebensanschauung, die auf der Bewunderung der Antike und der Renaissance (Michelangelo, Venedig, Rembrandt) beruht, die weit abliegt von jener Modernität, für die Sophokles, Voltaire, Goethe nicht da sind. ...“ (5).

Elisabeth war bis 1896 Mitglied im Verein Berliner Künstlerinnen, dokumentiert lediglich durch ihre Ausstellungsaktivitäten, da das Archiv des Vereins weitgehend zerstört wurde. Danach verschwand sie vollständig von der Bildfläche. Sie findet sich auch nicht im Katalog der ersten drei Ausstellungen der Berliner Sezession (1898 – 1901), war dort auch nicht Mitglied. Dazu war ihre Kunst zu traditionell. Falls sie weiterhin gemalt hat, so tat sie dies zumindest nicht für die Öffentlichkeit.

Читать дальше

Bild 2-1: Foto des Gemäldes „Mars und Venus“ von Elisabeth Lüderitz, gemalt vor 1893, gezeigt auf der Weltausstellung Chicago 1893; Quelle (3)

Bild 2-1: Foto des Gemäldes „Mars und Venus“ von Elisabeth Lüderitz, gemalt vor 1893, gezeigt auf der Weltausstellung Chicago 1893; Quelle (3)