Nur in einem Punkt gab es die Gewissheit, dass Dr. Carl Ferdinand Lüderitz der Erstbeschreiber der Peristaltik, einem lebenswichtigen Vorgang, der den Transport der Nahrung durch den Darm ermöglicht ( 1): Nerven in der Darmwand steuern, dass der Darminhalt vorwärtsbewegt wird und nicht steckenbleibt – solange der Darm gesund ist.

Was als Suche nach einem Foto begann, steigerte sich schnell – nachdem wir den Wohnort Berlin gefunden hatten – zu einer Recherche über die Herkunftsfamilie und deren Nachkommen. Im Zusammenhang mit dem Aufspüren eines Bruders von Carl – Hermann Lüderitz, um die Jahrhundertwende Konsul des Deutschen Reiches in Marokko –, fanden wir den dringend benötigten Historiker (Gunther Mai), der uns vor dilettantischen historischen Einordnungen und allzu vielen Spekulationen bewahren sollte.

Seitdem rekonstruieren wir drei mit wechselnder Intensität, aber auf hohem Niveau die Familiengeschichte der „Lüdis“ von 1700 bis in die Gegenwart. Dabei haben wir mehr als hundert Personen identifiziert, die in der einen oder anderen Weise mit Carl Lüderitz verbandelt sind, namentlich genannt in der Genealogie Genealogie der Familie Lüderitz

. Tausend und mehr Dokumente und Urkunden haben wir gesammelt und 10.000 Akten – digital oder analog – durchsucht.

Viele, aber nicht alle Personen tauchen in dieser Sammlung von Geschichten, die nicht immer in chronologischer Reihenfolge erzählt sind, auf. Manche beschränken sich auf eine Generation, viele sind generationenübergreifend. Alle sind so dicht wie möglich an der Realität, soweit sich diese aus Akten rekonstruieren lässt. Wo Fiktion ins Spiel kommt, ist diese gekennzeichnet.

Erst wenn man die Vergangenheit mit der Gegenwart in Beziehung bringen kann, entstehen Geschichten, davor ist es (nur) Geschichte. Leben bekommt Geschichte erst, wenn die Genealogie mit Dingen angefüllt ist, die die Zeit überlebt haben, wie Briefe, Tagebücher oder Fotos. Davor ist es nur ein Haufen Papier. („Hört, hört!“, lässt der Historiker verlauten, „und wer sorgt dafür, dass sie die Zeit überleben? Wir, die Historiker und Archivare.“). Und damit sie die Zeit überleben und Geschichten erzählen können, müssen sie hinterlassen werden; jemand muss sie sammeln und des Aufbewahrens für würdig befinden, und sei es nur in einem Schuhkarton oder auf dem Dachboden. Solche Beispiele werden in einigen Kapiteln beschrieben wie z.B. die Erinnerungen von Carls Vater Carl Adolph, die Bilder seiner Schwester Elisabeth oder sein eigenes Harz-Reisetagebuch.

Ein Foto von Carl Lüderitz haben wir immer noch nicht, dafür aber ein gemaltes Portrait. Eine Freundin meinte, dass wir, hätten wir schneller ein Foto gefunden, vermutlich nicht so weit und tief und lange gegraben hätten. Es ist so: Wir haben uns die Geschichte nicht ausgesucht, sie hat uns gesucht und gefunden.

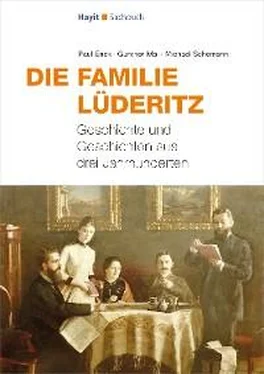

Titelbild: Von Elisabeth Poppe-Lüderitz, der Schwester von Carl Lüderitz 1888 gemalte Familienszene mit der Malerin (stehend), Mutter Lucie geb. Neider, daneben ihr ältester Sohn Albert, links sitzend der jüngste Sohn Hermann und rechts Dr. Carl Lüderitz

DIE SUCHE BEGINNT: CARL LÜDERITZ UND SEINE GESCHWISTER

1 Wissenschaftler und Armenarzt: Dr. Carl Ferdinand Lüderitz

Wenn man es genau betrachtet, war Dr. Carl Ferdinand Lüderitz der erste richtige Akademiker in einer Kaufmannsfamilie – auch wenn sein Urgroßvater und ein Großonkel Theologie studiert hatten. Dies ist insofern bedeutsam, als es zeigt, dass seine Eltern den Wunsch gehabt haben müssen, ihren Kindern etwas Besseres zu bieten. Das traf zumindest auf die drei Söhne zu, wobei der ältere, Albert, in die Fußstapfen der Vorväter trat und Bankkaufmann wurde. Dabei brachte er es bis in die Reichsbank und zum Kaiserlichen Bankrat. Für die Tochter war ein anderer Weg vorgesehen, aber auch der lässt dieses Motiv erkennen.

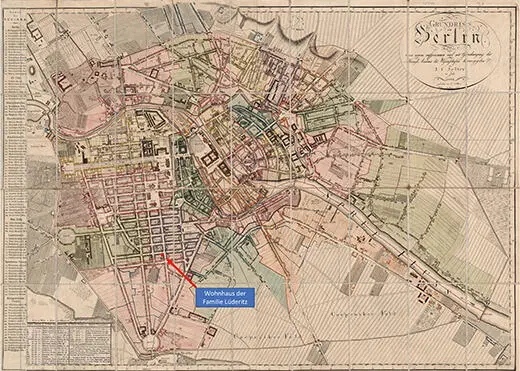

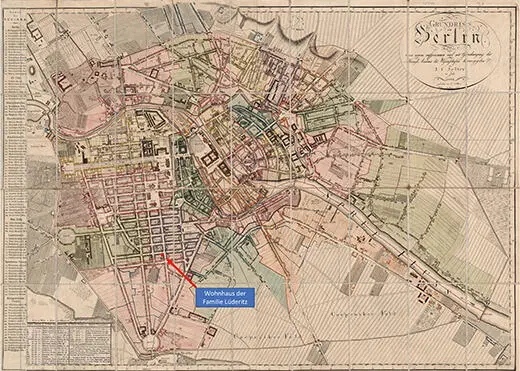

Bild 1-1: Stadtplan von Berlin aus dem Jahr 1811 mit dem Eckhaus Markgrafenstraße 74 / Zimmerstraße 31 (roter Pfeil), dem Wohnhaus der Lüderitz-Familie 1820 – 1875 (Quelle: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-opus-104308

Bild 1-1: Stadtplan von Berlin aus dem Jahr 1811 mit dem Eckhaus Markgrafenstraße 74 / Zimmerstraße 31 (roter Pfeil), dem Wohnhaus der Lüderitz-Familie 1820 – 1875 (Quelle: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-opus-104308

Kindheit, Schule, Studium

Carl wurde am 14. Februar 1854 in Berlin geboren und am 17. März in der Jerusalemkirche getauft. Eine seiner Taufpatinnen war Alma Lüderitz geb. Tarnovius aus Stettin, verheiratet mit Theobald Carl Albert, einem Bruder von Carls Vater. Als zweite Patin fungierte ein Fräulein Therese Doussin (im Taufeintrag Toussaint) zu Schönweide. Ihr begegnen wir später noch einmal, da sie einen Bruder der Mutter Lucie heiratet (–> Kapitel 14).

Seit 1820 lebte die Familie Lüderitz im eigenen Haus im Zentrum Berlins, heute Berlin-Mitte: Friedrichstadt, Markgrafenstraße 74 / Ecke Zimmerstraße 31. Zur Schule war es ein Fußweg von 400 m, zum französischen Dom weniger als 1000 m, bis zum Berliner Stadtschloss nur 2000 m – man wohnte im Herzen der Stadt. Das hatte seinen Grund: Die Familie zählte zur französischen (Hugenotten-)Gemeinde. Die Hugenotten hatten in diesem Teil der Stadt ihr kulturelles und ökonomisches Zentrum, hatten Siedlungs-, Bau- und Gewerbefreiheit und Privilegien und ein Recht auf kulturelle Identität gewährt bekommen. Das Haus war 1776 errichtet worden und gehörte damit zur barocken Erstbebauung in diesem Teil der Stadt. Es wurde 1881 abgerissen und durch ein größeres Haus mit mehr Etagen ersetzt, aber zu dieser Zeit wohnte die Familie Lüderitz schon an einem anderen Ort.

Carl und später sein jüngerer Bruder Hermann besuchten das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium „um die Ecke“. Dieses war 1811 aus der Königlichen Realschule entstanden und eine Gründung des Pietisten Johann Julius Hecker aus dem Jahr 1747. Die Schule wurde zum führenden humanistischen Gymnasium in Preußen. Die Liste heute noch bekannter Schüler, wie z. B. Reichskanzler Otto von Bismarck, und Lehrer, wie z. B. „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn, war lang. Das Gymnasium zählte 1500 Schüler, als Carl 1866 einer von ihnen wurde.

Über Carls Schulleistungen weiß man wenig, lediglich seine gesammelten Deutschaufsätze mit Noten zwischen sehr gut und mittelmäßig sind uns bekannt. An diesen kann es nicht gelegen haben, dass er im Sommer 1869 ein Semester wiederholen musste. Das war in der Obersekunda, also zwei Jahre vor dem Abitur, das er im Februar 1872 ablegte. Der Oberprimaner Carl erhielt im November 1871 einen Schulpreis für eine „feierliche Rede“ zum Reformationsfest, wie die Schulchronik vermerkt. Einer späteren (1910) eigenen Aussage zufolge (2) hätte er gern ein künstlerisch-musisches Fach studiert. Aus der gleichen Quelle wissen wir, dass er leidlich Klavier spielte und durchaus ein Händchen für das Zeichnen hatte, wenngleich nicht das Talent seiner Schwester Elisabeth. Aber sein Vetter Hermann Nothnagel, sein großes akademisches Vorbild, hatte ihn letztendlich davon überzeugt, Medizin zu studieren.

Am 6. April 1872 schrieb sich Carl an der 1809 gegründeten Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin ein. Zwei Jahre später wechselte er nach Jena, wohin sein Vetter Hermann auf den Lehrstuhl für Physiologie berufen worden war. Zwischen den ersten zwei Semestern in Berlin und der Fortsetzung des Studiums in Jena unternahm Carl eine Reise durch den Harz ( –> Kapitel 13).

Seine Familie muss ihn finanziell unterstützt haben, da für Studium, Promotion und Habilitation laut Statut der Universität Jena von 1883 Gebühren zu entrichten waren. Das Studium der Medizin in Jena kostete bei Erstimmatrikulation 21 Mark und 15 Mark für Veteranen (ehemalige Soldaten der Einigungskriege). Das Geld wurde verwendet für: Universitätshaupthalle, Philosophische Fakultät, Bibliothek, Kollegienkirche, Landkrankenhaus, Kollegienhauskasse. Darüber hinaus mussten einige Lehrveranstaltungen als Honorar für den Professor bezahlt werden. Auch die Promotion mit einer klinischen Arbeit über die progressive Muskelatrophie (3) zum Doktor der Medizin und Chirurgie am 25. April 1876 kostete mehrere hundert Mark (von der Kaufkraft her etwa 1600 Euro nach heutigem Wert). Die anschließende Habilitation war ebenfalls mit nicht näher bezeichneten Kosten verbunden.

Читать дальше

Titelbild: Von Elisabeth Poppe-Lüderitz, der Schwester von Carl Lüderitz 1888 gemalte Familienszene mit der Malerin (stehend), Mutter Lucie geb. Neider, daneben ihr ältester Sohn Albert, links sitzend der jüngste Sohn Hermann und rechts Dr. Carl Lüderitz

Titelbild: Von Elisabeth Poppe-Lüderitz, der Schwester von Carl Lüderitz 1888 gemalte Familienszene mit der Malerin (stehend), Mutter Lucie geb. Neider, daneben ihr ältester Sohn Albert, links sitzend der jüngste Sohn Hermann und rechts Dr. Carl Lüderitz Bild 1-1: Stadtplan von Berlin aus dem Jahr 1811 mit dem Eckhaus Markgrafenstraße 74 / Zimmerstraße 31 (roter Pfeil), dem Wohnhaus der Lüderitz-Familie 1820 – 1875 (Quelle: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-opus-104308

Bild 1-1: Stadtplan von Berlin aus dem Jahr 1811 mit dem Eckhaus Markgrafenstraße 74 / Zimmerstraße 31 (roter Pfeil), dem Wohnhaus der Lüderitz-Familie 1820 – 1875 (Quelle: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-opus-104308