Der neue König, von gewinnendem Auftreten, tritt sein Amt zu einem Zeitpunkt an, als das Reich – bedrängt von dem westfränkischen Teilreich, den Slawen und vor allem den Ungarn, zugleich innerlich zerstritten – praktisch nicht mehr handlungsfähig ist. Angesichts dieser Situation betreibt Heinrich von Anfang an eine Politik des Augenmaßes, verbunden mit Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit. So begnügt er sich zunächst mit einer nominellen Anerkennung durch die Bayern und die Schwaben, ohne allerdings noch vorhandene Reichsrechte in Süddeutschland aufzugeben. 925 gewinnt er in einem günstigen Augenblick die an Westfranken verlorengegangenen Rheinlande zurück. 928/29 erobert er die politischen Zentren der Elb-Oder-Slawen, Brandenburg und Meißen. 933 schlägt er die den Zeitgenossen unüberwindbar scheinenden Ungarn bei Riade an der Unstrut und verschafft damit dem Königtum auch in Süddeutschland Respekt und Anerkennung.

Sein Sohn Otto der Große (936–973) kann seine Politik daher von viel sichererer Basis aus betreiben. Er erobert das gesamte Elb-Oder-Gebiet, vereinigt Deutschland und Italien, beseitigt durch seinen Sieg auf dem Lechfeld (955), an dem alle deutschen Stämme beteiligt sind, endgültig die Ungarngefahr, schafft ein funktionsfähiges Regierungssystem, betreibt Missionspolitik in großem Stil und wird schließlich – in der Nachfolge Karls des Großen und der antiken Cäsaren – zum römischen Kaiser gekrönt (962).

Ganz Norddeutschland hat diese politischen Erfolge der heimischen Dynastie, errungen zum guten Teil mit Kräften des Herzogtums Sachsen, als Aufstieg in schwindelnde Höhen erlebt. Nur gut hundert Jahre zuvor war man in einem der längsten und brutalsten Kriege der europäischen Geschichte von Karl dem Großen niedergeworfen und gewaltsam christianisiert worden. Jetzt treten die Besiegten von damals das Erbe des Siegers an und führen einen der Nachfolgestaaten des karolingischen Großreichs zu neuer Blüte.

Die damals besonders im Norden des Reiches herrschende Aufbruchstimmung geht vor allem aus den Schriften Widukinds von Corvey, Roswithas von Gandersheim und Thietmars von Merseburg hervor. In Roswithas Lebensbeschreibung der Königin Mathilde feiert diese ihren Gemahl Heinrich als Errichter eines Reiches des Friedens und der Freiheit. Die Sachsen genössen „gar hohe Ehren – sie, denen niemals zuvor eine so außerordentliche Vorrangstellung beschieden war. O Deutschland!“, fährt die Autorin fort, „Du einst unter das Joch anderer Völker gebeugt, jetzt aber in kaiserlichem Schmuck, liebe den König … und halte beharrlich fest an dem Wunsch, daß Dir nie ein Regent aus jenem Geschlecht fehlen möge!“

Das Wort „kaiserlich“ trifft in der Sache nicht zu, da Heinrich I. niemals Kaiser war; es kennzeichnet aber die subjektive Einschätzung seiner Herrschaft durch die Zeitgenossen. In vergleichbarer Weise läßt Widukind von Corvey, dem die tatsächlichen Zusammenhänge zweifellos bekannt sind, die deutschen Truppen nach der Ungarnschlacht auf dem Lechfeld König Otto zum „Kaiser“ ausrufen, obgleich er diese Würde erst sieben Jahre später in Rom erhält.

Heinrich fühlt sich noch weitgehend als sächsischer Herzog, während Otto, um sich für seine überregionalen Aufgaben zu entlasten, mit der Inthronisierung Hermann Billungs eine neue Herzogsdynastie begründet. Über die Gemahlin und über eine Tochter Lothars von Supplinburg (König von 1125 bis 1138) verbindet sich die neue Dynastie schließlich mit den Welfen, so daß diese die beiden mächtigsten deutschen Stammesherzogtümer, Bayern und Sachsen, unter ihrer Herrschaft vereinigen und damit erstmals eine starke politische Verklammerung zwischen Nord- und Süddeutschland herbeiführen.

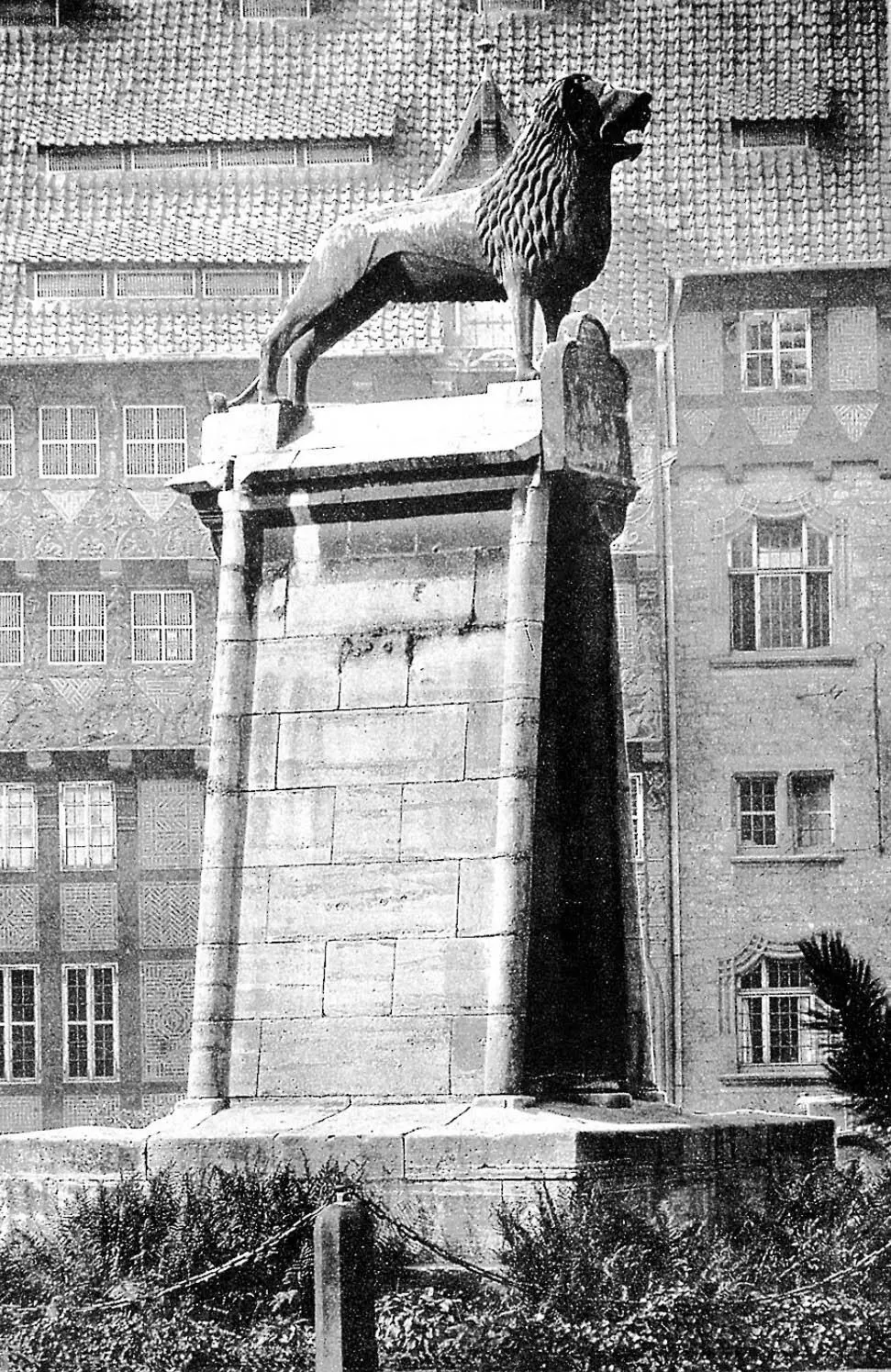

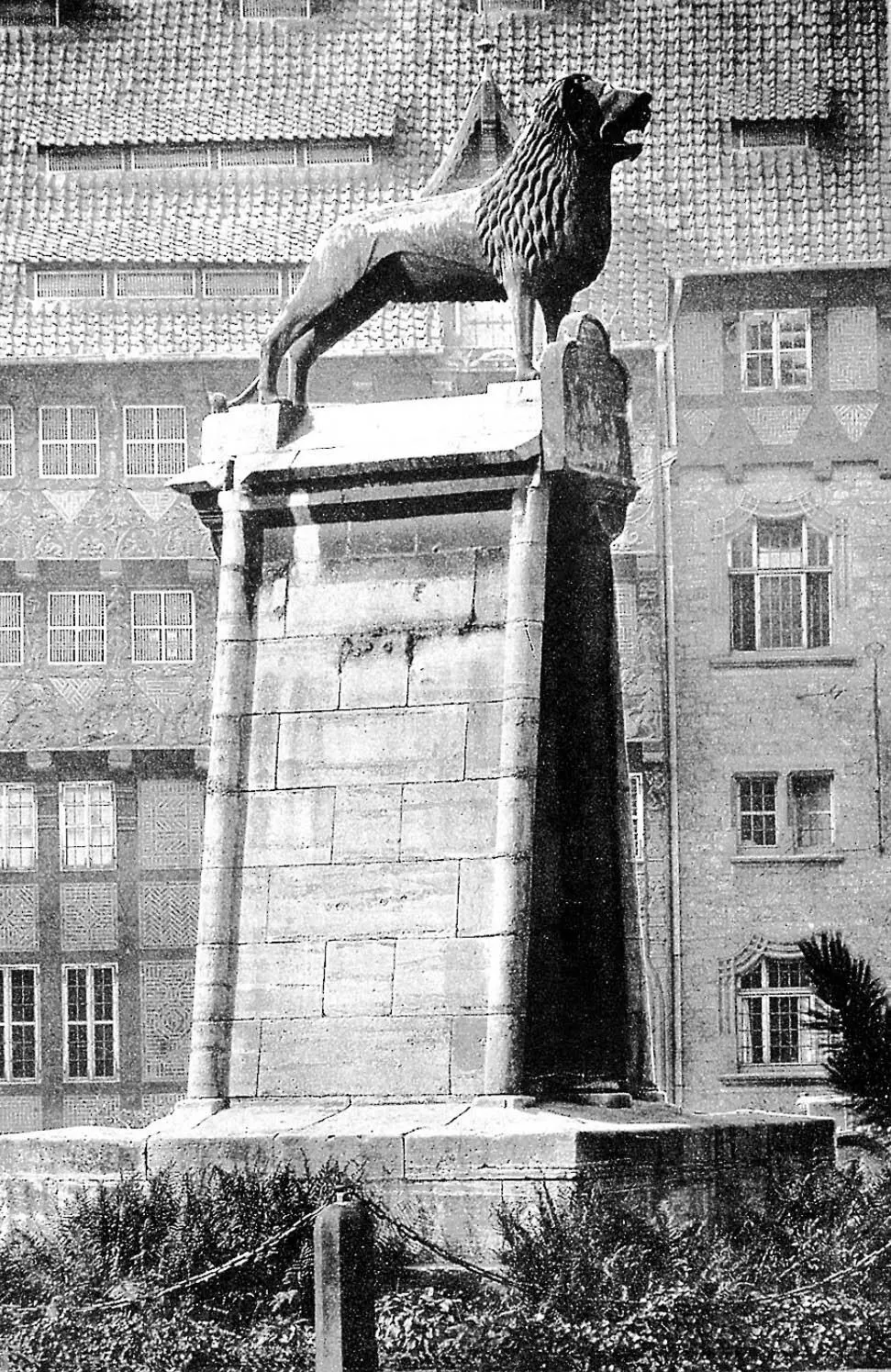

Standbild Herzog Heinrichs des Löwen vor seiner Burg Dankwarderode in Braunschweig

Nachdem Norddeutschland vom ausgehenden 10. bis zur Mitte des 12. Jahrhundert eine eher krisenhafte Entwicklung nimmt (erneuter Vorstoß der Slawen bis zur Elbe, Gegensatz zur salischen Dynastie, staufisch-welfischer Bürgerkrieg), gewinnt es unter dem Welfenherzog Heinrich dem Löwen (1142–1180) wieder nationale und europäische Bedeutung. 1156 erhält Heinrich das im Bürgerkrieg zum größten Teil verlorengegangene Herzogtum Bayern zurückerstattet und wird damit der mit Abstand mächtigste Fürst des Reiches. Dank seiner – zunächst von seinem kaiserlichen Vetter Barbarossa tolerierten – rigorosen Machtpolitik steigt er in der Folgezeit zu einer königsgleichen Stellung auf, die schließlich das Machtgefüge des Reiches zu sprengen droht, so daß sein Sturz im Jahre 1180 aus der Sicht Barbarossas unvermeidlich wird.

Heinrich der Löwe hat den Schwerpunkt seiner Herrschaft stets in Norddeutschland gesehen. Bayern ist für ihn zwar erheblich wichtiger als die ausgedehnten welfischen Besitzungen in Schwaben und Italien, aber letztlich doch ein Nebenland. Das liegt unter anderem daran, daß sich damals gerade im Norden für einen machtbewußten Herrscher beträchtliche politische Chancen eröffnen. Von der soeben in Gang kommenden Ostsiedlung begünstigt und zunächst vom Kaiser unterstützt, betreibt Heinrich eine außerordentlich erfolgreiche Expansionspolitik im Ostseeküstenbereich, von der Kieler Förde bis zum Stettiner Haff. Zugleich stellt er überall im sächsischen Stammesgebiet die herzogliche Macht wieder her, vielfach in skrupellos unbekümmertem Zugriff. Er erwirkt von seinem Vetter das Recht der Bistumseinsetzung, das eigentlich zu den königlichen Befugnissen gehört, und macht davon sowohl im Alt- als auch im Neusiedelland ausgiebigen Gebrauch. Schließlich ist er als Gründer zahlreicher Städte hervorgetreten, von denen manche, allen voran Lübeck und München, eine glänzende Entwicklung genommen haben.

Heinrich der Löwe ist nicht nur in der deutschen, sondern auch in der europäischen Politik hervorgetreten, vor allem als wichtigster Mitstreiter Barbarossas bei dessen Italienfeldzügen. Wiederholt spielt das bayrisch-norddeutsche Lehnsaufgebot des führenden deutschen Fürsten eine entscheidende Rolle bei den Fahrten „über Berg“, so im Jahre 1155, als welfische Truppen die Kaiserkrönung Barbarossas militärisch gegen die Römer absichern. Heinrichs eigene politische Verbindungen reichen von England, dessen König sein Schwiegervater ist, bis Palästina, von Italien, wo die Welfen auf Grund ihrer engen verwandtschaftlichen Bindungen zum Haus d’Este über erheblichen Territorialbesitz verfügen, bis Skandinavien. Auf der Insel Gotland gibt es damals einen „Vogt“ Heinrichs des Löwen, über dessen Funktion wir nichts Näheres wissen. Allein die Tatsache zeigt jedoch, daß der Herzog lange vor der Gründung der Hanse die Möglichkeit erkannt hat, die der Ostseeraum in Verbindung mit der Ostsiedlung bietet. Ein weiterer Beweis ist die massive Förderung, die Lübeck durch Heinrich den Löwen erfährt. Eine Stadt, die eigentlich bereits im Jahre 1143 von einem Lehnsmann des Herzogs, Graf Adolf II. von Holstein, angelegt worden war, jetzt jedoch von Heinrich beansprucht und im Jahre 1158 nach einem Großbrand neu gegründet wird.

Die Wegnahme Lübecks kennzeichnet den politischen Stil des Welfen: Wo elementare Interessen auf dem Spiel stehen, wie hier die wirtschaftlichen Zukunftschancen im Ostseeraum, greift er rücksichtslos zu. Er hat auf diese Weise in der norddeutschen Tiefebene einen „Einheitsstaat“ geschaffen, der in mancherlei Hinsicht das spätere Preußen vorwegnimmt.

Dazwischen liegen sechs Jahrhunderte, in denen der Norden Deutschlands nur eine begrenzte Bedeutung für das überregionale Geschehen hat. Das Ziel der Ottonen, Norddeutschland zum Kerngebiet des Reiches zu machen, ist nicht erreicht worden. Das genaue Gegenteil ist eingetreten: Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit ist das nördliche Deutschland eine reichsferne Region, territorialpolitisch überdies seit dem Sturz Heinrichs des Löwen heillos zersplittert. Die Fürsten und die Freien Reichsstädte sind sich hier weitgehend selbst überlassen, Reichsorgane und Reichsinstitutionen mit überregionalen Befugnissen fehlen gänzlich, Reichsversammlungen und Reichstage finden woanders statt. Während beispielsweise in Regensburg oder in Nürnberg ein Reichstag nach dem anderen tagt, ist Lübeck, eine der bedeutendsten Reichsstädte und lange Zeit die zweitgrößte Stadt Deutschlands, nur von zwei Kaisern besucht worden, von Barbarossa und von Karl IV. Erst mit dem Aufstieg Preußens zur deutschen Führungsmacht, dem Ausscheiden Österreichs aus dem deutschen Staatenverband und der Gründung des preußisch dominierten Deutschen Reiches im Jahre 1871 verlagert sich der Schwerpunkt der deutschen Geschichte wieder eindeutig nach Norddeutschland.

Читать дальше