ManWortstellungfreie hört manchmal, das Deutsche habe ›Freie‹ Wortstellungeine freie Wortstellung. Nun ist der Begriff der freien WortstellungWortstellung sowieso etwas schillernd. Heißt das, dass grundsätzlich alles möglich ist? Vielleicht. Es gibt jedoch wenige Sprachen, in denen das der Fall ist. Nicht einmal das Lateinische, das als Paradebeispiel für [70]freie Wortstellung gilt, lässt alle möglichen Abfolgen zu. Heißt das, dass die Abfolge der Elemente völlig beliebig ist? Das mit Sicherheit nicht; in den allermeisten Sprachen mit ›freier Wortstellung‹ (Latein inklusive) gibt es Faktoren, die die Wortstellung steuern. Was den Anschein der ›Freiheit‹ hervorruft, ist, dass diese Faktoren nicht grammatischer Art sind, wie in Sprachen mit ›fester Wortstellung‹ wie dem Englischen. Im Englischen ist es völlig klar: Zuerst kommt das Subjekt, dann das Verb, dann das Objekt, dann präpositionale Elemente. Im Lateinischen wäre das eine Stellungsmöglichkeit unter vielen (und eine wenig benutzte); dort steht das, was am wenigsten informativ ist, vorne, und je informativer ein Element ist, desto weiter hinten steht es.

Wie ist es mit dem Deutschen? Das Deutsche nimmt hinsichtlich der Wortstellung eine Mittelstellung zwischen dem Lateinischen und dem Englischen ein. Vieles ist ›frei‹ in dem Sinne, dass nicht-grammatische Faktoren eine große Rolle spielen. Doch es gibt einige Konstanten in der Wortstellung, die absolut feststehen, und dazu gehören die Positionen der verbalen Bestandteile. Diese Beobachtung führte zu dem deskriptiv sehr adäquaten Motivation des topologischen FeldermodellsModell der Topologischen Felder, topologisches Feldermodelldas wir jetzt hier vorstellen wollen. Wir halten uns dabei an die Standardversion, wie sie z. B. in Pittner/Berman (2013) oder Grewendorf/Hamm/Sternefeld (1987) vorgestellt wird, reichern sie aber mit Gedanken an, wie sie Höhle (1986), einer der Pioniere der ›modernen‹ Topologie, formuliert hat, ganz ähnlich wie das z. B. auch Wöllstein (2014) in ihrem Band zur Topologie tut.

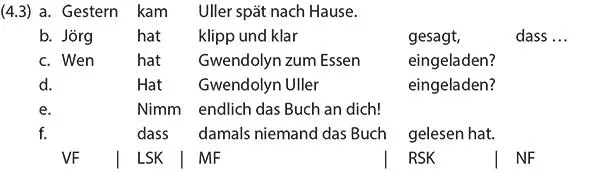

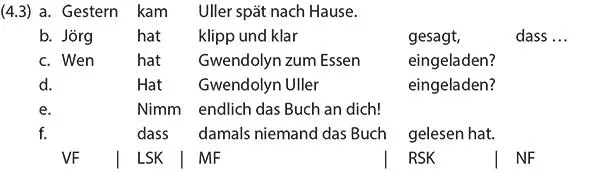

Wenn wir eine Reihe ganz normaler Sätze des Deutschen betrachten, wie die in (4.3), können wir einige Generalisierungen über die Anordnung der Wortgruppen (weiter hinten werden wir das begrifflich als ›Konstituenten‹ etwas genauer fassen) anstellen. Die Sätze in (4.3 a–e) sind Hauptsätze, Satz (4.3 f) ist ein Nebensatz. Zunächst zu den Hauptsätzen: Wir sehen an (4.3 b–d), dass Verbformen über den Satz verteilt auftauchen. Ein Teil steht vorne, ein Teil steht hinten. Wir können noch mehr über die Verteilung der Bestandteile der Verbformen sagen: Der Teil, der eher vorne steht, ist der finite Teil der Verbform, der hintere Teil ist der Rest der Verbform. Das können infinite Teile der Verbform sein, wie in den Beispielen, aber auch z. B. Verbpartikel bei zusammengesetzten Verben ( Wir reisen morgen ab). Wenn ein Verb nur aus einer Verbform besteht, steht diese vorne, wie in (4.3 a, e). Und wenn wir nun auf den Nebensatz schauen, stellen wir fest, dass da die Verbform eben nicht über den Satz verteilt auftritt, sondern dass sie ganz hinten steht. Vorne steht dafür eine Konjunktion. Diese festgelegten Verbpositionen geben dem ganzen Satzgebilde einen Rahmen bzw. eine Klammer. Folglich hat sich als Bezeichnung für diese beiden Verbpositionen eingebürgert, sie Satzklammernzu [71]nennen. Die vordere ist dieSatzklammerlinke Linke Satzklammer, die hintere die SatzklammerrechteSatzklammerrechte Rechte Satzklammer. Den Rest des Satzes kann man nun relativ zu diesen Satzklammern bestimmen: Es gibt eine Position vor der Satzklammer, die naheliegenderweise Vorfeld VorfeldDas topologische Feldermodellheißt, eine hinter der Satzklammer, das NachfeldNachfeld, und schließlich noch den Raum zwischen den Klammern, das MittelfeldMittelfeld. Wir haben diese Felder in den Sätzen (4.3) durch Striche und die abgekürzten Feldernamen in der untersten Zeile angedeutet.

Wir können nun aber auch ›vorne‹ definieren. Vorne heißt in diesem Fall: entweder ganz vorne, wie in (4.3 d, e), oder nach der ersten unabhängigen Konstituente, wie in (4.3 a–c). Welcher Fall eintritt, hängt letztlich von der Funktion des Satzes ab. Der SatztypenSatztyp DeklarativsatzDeklarativsatz (4.3 a, b), der von der Funktion her eine AussagetätigtAussagesatz, hat im Normalfall eine Konstituente vor dem finiten Verb, also im Vorfeld, ist also vom Verbstellungstyp her ein Verbzweitsatz Verbzweitsatz. Bei Interrogativsätzen, Interrogativsatzmit deren Hilfe man Fragenstellt, ist die Zuordnung schwieriger, da es in Gestalt der Fragesatzw-Fragesatz Wortfragesätzebzw. w-Fragesätze(4.3 c) ebenfalls Verbzweitsätze gibt, nur gilt da die Bedingung, dass das Element im Vorfeld das Fragewort bzw. die Fragephrase sein muss. Bei EntscheidungsfragesätzenFragesatzEntscheidungsfragesatz gibt es hingegen kein Vorfeld, sondern sie beginnen gleich mit der Linken Satzklammer, sind also VerberstsätzeVerberstsatz. Für Sätze, deren Funktion es ist, BefehleBefehlsatzauszudrücken (vom Formtyp her wären das Imperativsatz Imperativsätze, 4.3 e), gilt dasselbe. GliedsatzGliedsätze wie in (4.3 f) schließlich haben alles verbale Material in der Rechten Satzklammer. Die linke Peripherielinke Peripherie (also das Vorfeld und die Linke Satzklammer zusammengenommen) beherbergt in diesen Sätzen einleitende Element wie z. B. KonjunktionKonjunktionen oder RelativpronomenRelativpronomen. Dieser Verbstellungstyp wird häufig als Verbletztsatz Verbletztsatzbezeichnet.

Die Beziehung zwischen den Verbstellungstypen, Formtypen und den Funktionstypen wird unter dem SatzmodusBegriff des Satzmodus Satzmoduseingehend diskutiert, und ist tatsächlich deutlich komplizierter, als wir es hier dargestellt haben (siehe auch Abschnitt 3.5). Grundlegende Arbeiten dazu wären Brandt/Reis/Rosengren/Zimmermann (1992) und Lohnstein (2000).

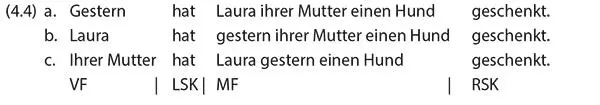

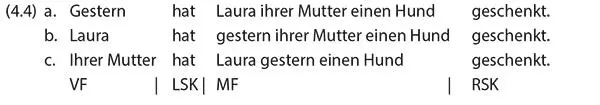

Es ist auch möglich, Aussagen zu den einzelnen Positionen zu treffen. Über die Satzklammern haben wir bereits geredet. Das VorfeldDas VorfeldVorfeld als Position vor der Linken Satzklammer zeichnet sich dadurch aus, dass es im Normalfall nur eineKonstituenteunabhängige unabhängige Konstituentebeherbergen kann. Wie wir in Abschnitt 4.3näher diskutieren werden, ist eine Konstituenteeine in sich geschlossene [72]Wortgruppe, innerhalb derer die Worte in einer gewissen Beziehung zueinander stehen. Eine unabhängige Konstituente ist eine Konstituente, die von keiner anderen Konstituente abhängt und die als Ganzes eine grammatische Funktion (wie Subjekt, Objekt, Adverbial) trägt. Eine unabhängige Konstituente entspricht also ganz grob dem, was man traditionell als SatzgliedSatzgliedbezeichnet. Welche unabhängige Konstituente des Satzes nun im Vorfeld steht, wird von der Grammatik nicht festgelegt – es kann ein Adverbial sein wie in (4.4 a) oder (4.3 a), es kann das Subjekt sein wie in (4.4 b) oder (4.3 b), es könnte ein Objekt sein, wie in (4.4 c).

Man sieht, dass sich die Bedeutung der Sätze in (4.4) nicht wirklich ändert, eventuelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen liegen eher in der Gewichtung. Festgelegt wird die Vorfeldfüllung durch eine eher pragmatische Größe, die Informationsstruktur, Informationsstrukturauf die wir später in diesem Abschnitt näher eingehen werden (vgl. Speyer 2008). Auf jeden Fall ist es wichtig festzuhalten, dass es im Deutschen nicht so ist, dass das Subjekt grundsätzlich vor dem Verb steht. Die ›logische‹ Satzstruktur, wie sie in Abschnitt 7.3eingeführt wird und nach der ein Satz aus (logischem) SubjektSubjekt und PrädikatPrädikat (= VerbalphraseVerbalphrase) besteht, ist also im Deutschen oftmals an der Oberfläche nicht sichtbar.

Читать дальше