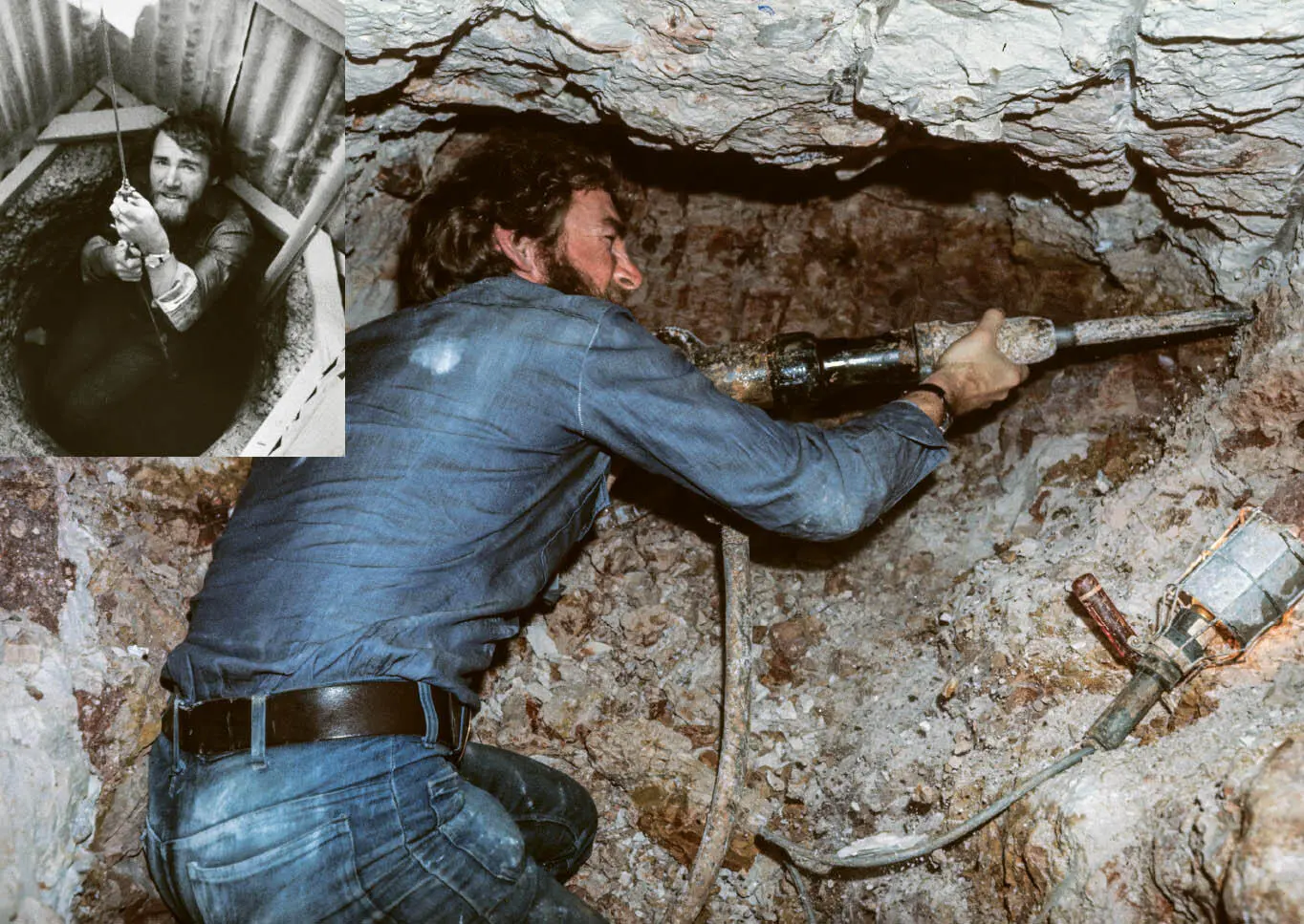

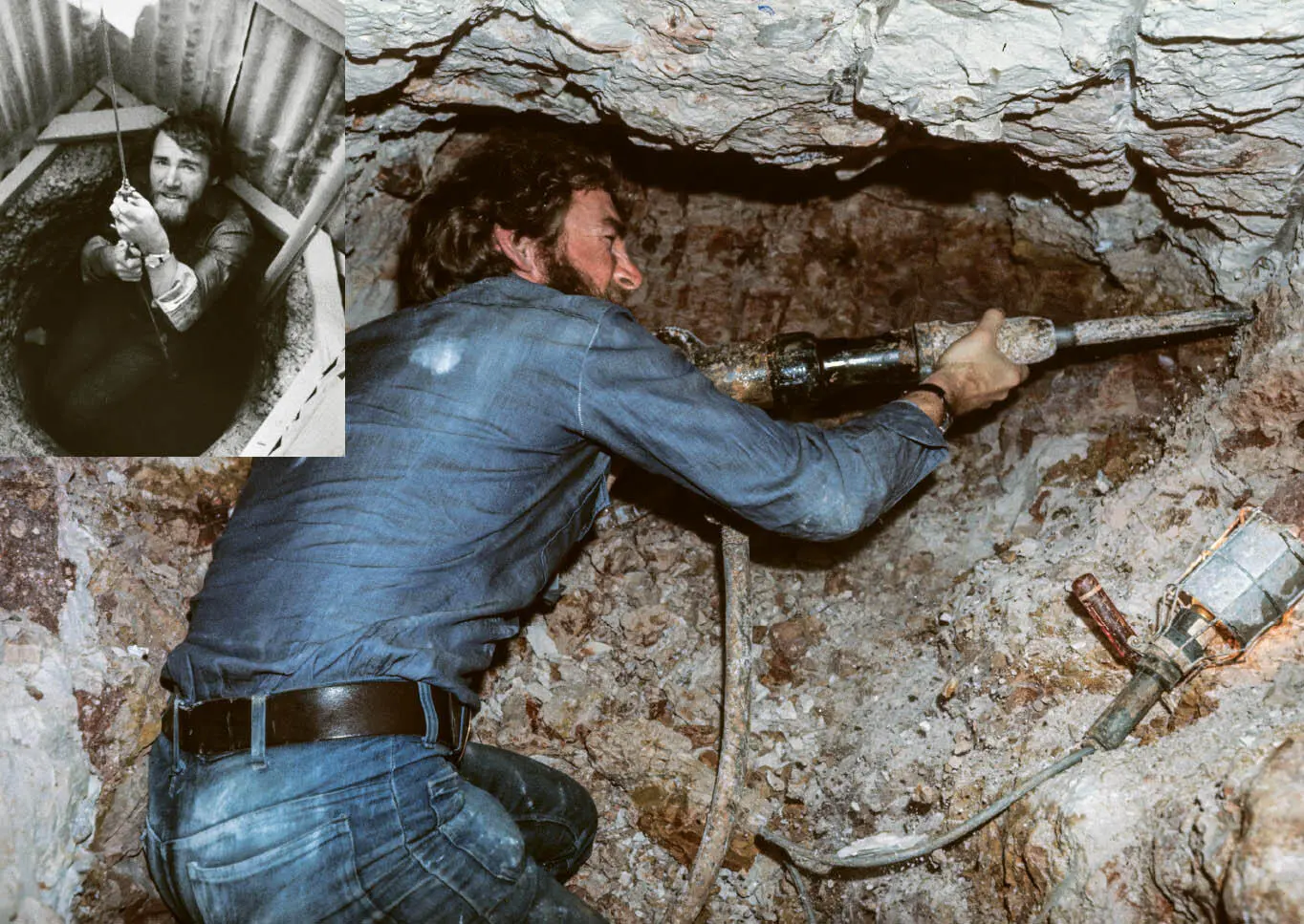

Walo Kamm malocht mit dem Pressluftbohrer in einer Opalmine in Andamooka, Australien (1972).

Walo Kamm verdient sich die Frachtschiff-Überfahrt Buenos Aires–Rotterdam mit dem Neustreichen des Decks (1971).

Globetrotter-Magazin 76, Winter 2006

Globetrotter-Magazin 76, Winter 2006

Wohl dosiertes Reisen macht uns heimatlos – und führt uns zu uns selbst. Gedanken zu einem äusserst wirksamen Heilmittel.

Von Michael Leuenberger

«Indem wir uns in Bewegung versetzen und uns vom Alltags-Ich und seinen Fesseln lösen, werden wir empfänglich für neue Erfahrungen und Gedanken und Teil eines grösseren Ganzen» .

Schon immer hatte ich die Vermutung, dass die Menschheit vornehmlich aus Nomaden besteht. Wir sind von Geburt an Reisende. Wir sind alle prinzipiell ruhelos. Sesshaftigkeit scheint in der Geschichte der Menschheit nur ein vorübergehender Zustand zu sein. Das nomadische Umherziehen der Hirten- und Jägervölker war seit Urzeiten die Regel. Die Verstädterung der Welt ist ein junges Phänomen.

Und dennoch ist es gerade diese voranschreitende Verstädterung, die die Sehnsüchte der Menschen nach Bewegung und Abenteuer heute nährt. Unser rein wissenschaftliches Zeitalter hat die allgemeine Ökonomie unseres Daseins verbessert, unser Planet wurde – zumindest in der westlichen Welt – zu einem komfortableren Aufenthaltsort. Gleichzeitig hat sich unsere Arbeitswelt tiefgreifend verändert: Wir leben in einem Kosmos technischvirtueller Realität, der in vielen Berufen zu einem Verlust an Wirklichkeit und Identität geführt hat. Das aseptische «Raumschiff Erde», die Dominanz der Drucktasten- und Sensoren-Kultur führt viele Menschen in beengende Sachzwänge und lässt wenig Raum für Erfahrungen und Begegnungen. Friedrich Nietzsche hat mit dem Gedanken von der «ewigen Wiederkehr des Gleichen» dieses globale Phänomen bereits vor über 100 Jahren treffend charakterisiert.

Die Unvollkommenheit des Menschen, die Ausgangspunkt aller technischen Entwicklung ist, hat sich in vielem in ihr Gegenteil verkehrt: In unserer Kultur der Beschleunigung wird man den Eindruck nicht los, gleichzeitig in einem rasenden Stillstand verharren zu müssen. Dass dies Fluchtbewegungen auslöst, ist verständlich. Ist das Phänomen des Massentourismus hier einzuordnen – oder weist es uns auf tiefere Sehnsüchte hin?

Sehnsucht oder Flucht?

Auch der Tourismus ist eine Form und Folge der Globalisierung: Seit Mitte des 20. Jahrhunderts verzeichnet er ein dramatisches Wachstum. Von 1950 bis ins Jahr 2000 stieg die Zahl der Auslandreisen von 30 auf 700 Millionen jährlich. Bis in fünf Jahren wird die Milliardengrenze erreicht sein. Spektakuläre Wachstumsraten von jährlich 10 Prozent rühren daher, dass Ferien und Freizeit für die meisten Menschen in den reicheren Ländern – das heisst, für jeden sechsten Erdbewohner – erschwinglich geworden sind.

Woher kommt diese Bewegungslust? Holen wir uns Rat bei zwei weit gereisten Schriftstellern. Robert Louis Stevenson spricht vom Abenteuer, vom Wert des Einfachen, dessen man sich erst in der Fremde bewusst wird. «Worauf es ankommt», schrieb er von seiner Reise mit dem Esel durch die Cevennen, «ist, in Bewegung zu sein, die Notwendigkeiten und die Hindernisse unserer Existenz unmittelbarer zu spüren, dieses bequeme Federbett der Zivilisation zu verlassen und festzustellen, dass der Boden unter den Füssen aus Granit besteht und mit scharfen Kieseln bestreut ist.»

Und Erhart Kästner notierte unter die Frage «Warum reist man eigentlich?» folgende Antwort: «Man reist, um die Welt bewohnbar zu finden.» Denn dass sie nicht mehr bewohnbar sei, ist ein Verdacht, der aufkommt … langsam dämmerts: Es war die «Kunst aller Künste, diese Welt zu bewohnen. Eine Kunst, die zeitweilig glückte, und nun auf einmal nicht mehr.»

Beiden Aussagen ist etwas gemeinsam: Indem wir uns in Bewegung versetzen und uns vom Alltags-lch und seinen Fesseln lösen, werden wir empfänglich für neue Erfahrungen und Gedanken und Teil eines grösseren Ganzen. Das moderne Phänomen «Tourismus» entspringt einer tiefen Sehnsucht vieler Menschen nach Begegnung mit der Welt.

Der Dreiklang guten Reisens

Im Jahr 1984 habe ich mich, wenige Monate nach der Matur und mit dem ersten verdienten Geld in der Tasche, in einen Zug gesetzt und bin mit Sack und Pack nach Italien gefahren. Begleitet hat mich eine erlebnishungrige Freundin, die bis heute meine Frau ist. Mein Bruder führte damals ein Aussteigerleben in der Toskana. Seinen Motorroller der Marke Lambretta mit gleichem Baujahr wie ich (1964) trat er mir leihweise ab. Ziel war die Erkundung Südosteuropas. Was ich während der folgenden Monate zwischen Kreta, dem griechischen Festland und dem noch vereinten Jugoslawien – Staatspräsident Tito war erst drei Jahre tot – erlebte, hat alle meine folgenden Reisen beeinflusst. Und es hat mich dazu bewogen, immer wieder auf Entdeckungsreise zu gehen. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Eine Entdeckungsreise kann auch aus einer Fahrradtour oder einer Alpenwanderung bestehen – oder einem Ausflug in Nachbars Garten, wie Kinder sehr gut wissen. Die grosse Distanz allein macht noch keine Reise. Halten wir also den Dreiklang des guten Reisens fest.

Erstens: Reisen ist eine bewusste Bewegung ins Unsichere.Unterwegs hat mich stets ein Satz der Philosophin Simone Weil begleitet: «Andere zu entwurzeln, ist das schlimmste aller Verbrechen, aber sich selber zu entwurzeln, die grösste Errungenschaft.»

Ist nicht jede Reise eine freiwillige und heilsame Entwurzelung? Kennen wir nicht alle das Zögern kurz vor dem Weggehen, die kleine Angst vor dem Unbekannten? Wir müssen es in Kauf nehmen. Ohne das Wagnis der Unsicherheit gibt es keine gelungene Reise. Mit «gelungen» meine ich: eine Reise, die uns geografisch weg, innerlich aber zu uns selbst führt. Deshalb darf eine Reise nie vollständig geplant sein. Sie kann Orientierungspunkte enthalten, muss aber Zeit und Raum für Wagnisse lassen. Eine Reise soll immer auch anstrengend sein – nur dann ist sie erholsam.

Zweitens: Reisen ist Befreiung durch Begegnung.Warum geht man weg? Um zu sehen, wie andere Menschen und Völker diesen Planeten bewohnen. Und um zu sehen, wie andere Menschen, für die wir Fremde sind, uns wahrnehmen und begegnen. Könnte uns dieser Perspektivenwechsel nicht eine lebendige Vertrautheit mit der Welt ermöglichen?

Voraussetzung dazu ist allerdings auch hier ein Wagnis: das, auf andere Menschen zuzugehen, ihre Sprache zu lernen, ihre Kultur zu verstehen. So gesehen ist Reisen nichts anderes als ein langes Gespräch, als das Zufallen von Begegnungen mit Menschen und mit Orten. Und es könnte ein Wegbereiter zu einer Globalisierung mit menschlichem Antlitz sein. Denn: Wer anderen begegnet, nimmt Anteil und erwacht gleichzeitig zu sich selbst. Wäre das nicht das wirksamste Mittel gegen grassierende Gleichgültigkeit? «Wer nicht reist, kennt den Wert der Menschen nicht», sagte der unermüdliche arabische Wanderer Ibn Battuta, der aus lauter Freude an der Sache zu Fuss von Marokko nach China und wieder zurück ging. Sein Wort gilt heute noch.

Читать дальше

Globetrotter-Magazin 76, Winter 2006

Globetrotter-Magazin 76, Winter 2006