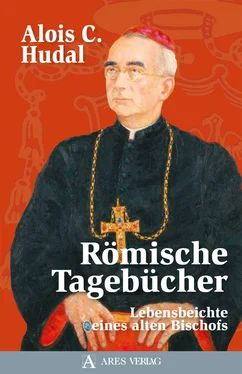

Auch hat der neuseeländische General John Burns in seinen Memoiren geschildert, wie Bischof Hudal ihm und seinen aus einem Kriegsgefangenenlager geflohenen Kameraden in Rom Unterschlupf gewährte und ihnen so das Leben rettete. Sogar dem katholischen Informationsdienst „Kathpress“ war das 2002 erschienene Buch einen Bericht wert. Bischof Hudal und seine Bemühungen um Fluchthilfe nach 1945 erschienen nun in einem neuen Licht, schrieb „Kathpress“ in Übereinstimmung mit dem Vorsitzenden der päpstlichen Geschichtskommission, Walter Brandmüller.

Die im Ares Verlag erscheinende Quartalsschrift „Neue Ordnung“, begründet von Ernst Graf Strachwitz, hat Bischof Hudal und den Erinnerungen von General Burns einen Beitrag gewidmet, der am Ende des Buches wiedergegeben wird.

| Graz, im Jänner 2018 |

Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker |

Der Autor des Buches, Bischof Dr. Alois Hudal, selbst hat zu seinen Erinnerungen — schon zu seinen Lebzeiten nannte er sie seine Memoiren — ein Vorwort verfaßt, das aus bekümmertem Herzen geschrieben die Gründe angibt, warum er diese persönlichen Erinnerungen der Öffentlichkeit übergeben will: das ehrliche, leider im letzten nicht immer erfolgreiche Sich-Abmühen um hochgespannte Ideale.

Wenn ich nun dem Werk auch ein Geleitwort mitgeben soll, so willfahre ich der Bitte des Herausgebers, weil ich mit Bischof Hudal doch viele Beziehungen hatte, besonders an dem Ort seines Wirkens in Rom, wo ich auch 1952 sein unmittelbarer Nachfolger wurde. Schon 1929 begegnete ich dem Rektor der Anima. Als Begleiter von Kardinal Piffl hatte ich bei Gelegenheit des österreichischen Pilgerzuges, der zum goldenen Priesterjubiläum Pius’ XI. nach Rom gekommen war, damals zum ersten Mal die Ewige Stadt betreten. Kardinal Piffl eröffnete mir, daß ich ein Jahr später zum Studium des Kirchenrechtes nach Rom kommen sollte. Tatsächlich habe ich dann zwei Studienjahre unter Hudal in der Anima verbracht und blieb mit meinem Rektor all die Jahre verbunden, in denen ich die Romreisen von Kardinal Innitzer mitmachte, bis ich 1952 der Nachfolger des aus dem Amte geschiedenen Bischofs wurde. Am 6. August traf ich in seinem Haus in Grottaferrata einen seelisch erschütterten Menschen. Es ist mir gelungen, den Anschluß an seine nahezu dreißigjährige Tätigkeit zu finden. Daraus ergab sich ein enger Kontakt mit meinem Vorgänger alle die neun Jahre meines Rektorates.

So möchte ich die Leser dieser Erinnerungen bitten, die Erinnerungen eines Mannes gut aufzunehmen, so wie er es gut gemeint hatte.

Was seine Feuerseele an Bewunderung und auch an Tadel bringt, ist nicht immer auf die Goldwaage zu legen, aber das Wertvolle dieser Lektüre liegt darin, daß ein Mensch aus unmittelbarer Erfahrung spricht. Manchmal überschwenglich, manchmal kritisch schildert er unbewußt das Milieu, in dem er jahrzehntelang stand.

So manches hat er bei meinen Besuchen in Villino Pace erzählt und immer hinzugefügt: „Das werden Sie in meinen Memoiren lesen.“

In manchen Dingen ist er seiner Zeit voraus mit seinen Reformvorschlägen, so zum Beispiel in dem, was er über das Diakonat schreibt, die Behandlung der „Armen Brüder“.

Was ihn bewegte, hat er sich von der Seele geschrieben. Und so soll es auch verstanden werden.

| Wien, 16. Februar 1970 |

† Jac. Weinbacher Weihbischof |

Römische Tagebücher

Ungezählte Bücher sind über Rom geschrieben worden. Gelehrte, Politiker, Künstler und Religionsphilosophen haben alle in ihrer Art Rom mit leidenschaftlicher Liebe oder mit der Ablehnung des „affectus antiromanus 1)“ betrachtet. Keine Stadt der Erde kann sich rühmen, daß eine umfassende Bibliothek von Büchern ihr geistiges Schicksal begleitet, das durch das Christentum zum weltanschaulichen Ideal von Millionen Menschen aller Kontinente geworden ist. Von Zola zu Veuillot, von Mommsen, der im römischen Christentum das zersetzende Element großer Staaten sah, um selbst ein religiös imperialistischer Machtfaktor zu werden, von Gregorovius, der alles Unheil nationaler Zerrissenheit im mittelalterlichen Italien und noch mehr in der deutschen Kaiserzeit nur der Vatikanpolitik zuschrieb, ohne dasselbe auch aus dem Relativismus aller menschlichen Entwicklungen zu erklären, bis zu Joseph Bernhart, der im Vatikan geradezu den „Thron der Welt“ erblicken wollte („hart, eigengesetzlich wie die Natur, erbarmungslos Einzelschicksale für das Heil des Ganzen opfernd“) haben sich Menschen verschiedenster Geistesrichtung bald an das weltliche, bald an das christliche Antlitz der Ewigen Stadt herangewagt. Niemand hat je die Seele Roms ausgeschöpft, niemand Mythos, Legende und geschichtliche Wirklichkeit dieser eigenartigen Stadt in ihren letzten Tiefen ergründet. Alle erlebten eine Art Geheimnis. Noch immer die Metropole eines längst versunkenen weltlichen Imperium Romanum, die entthronte Königin einer einst so stolzen Kultursendung Europas, und andererseits noch immer ein religiöser Leuchtturm, die letzte Zufluchtstätte der Humanität und des Naturrechtes, so unklar auch manche seiner Forderungen sein mögen, der Mittelpunkt eines christlichen Universalideals, einer in politischer Schau adeligen und bürgerlichen Weltbetrachtung. Nichts nimmt, so mannigfach die Urteile von Ausländern und Italienern besonders über das kirchliche Rom im Laufe der Jahrhunderte auch gewesen sind, dieser Stadt, die sich immer wieder aus allen politischen Wechselfällen des Unglückes wundervoll erhoben hat, den Ruhm, noch immer Sinn, Ausdruck und Mittelpunkt der europäisch-lateinischen Kultur und damit die einzige und wahre Metropole des sogenannten Abendlandes zu sein. Mit dem Fall Roms würde deshalb Europa aufhören, dieser Kontinent zu sein.

Das vorliegende Buch, das aus meinen römischen Tagebüchern in den langen Jahren meiner Tätigkeit als Rektor der deutschen Nationalstiftung der Anima niedergeschrieben wurde, hat nicht den Zweck, die Romliteratur um ein Geschichtswerk zu vermehren. Es sind nur schlichte Erinnerungen eines fast dreißigjährigen Aufenthaltes in der Ewigen Stadt, besonders in der kirchenpolitisch bewegten Zeit zwischen zwei Weltkriegen. In gewisser Hinsicht sind es Konfessionsbekenntnisse eines deutschen Bischofs mit Freuden und Leiden, Glück und Mißerfolgen. Keine eitle Selbstverteidigung wie manche Memoirenliteratur der Nachkriegszeit. Auch nicht eine „posthume“ Rechtfertigung, noch weniger eine Anklage, sondern das Confiteor und Abendgebet eines Lebens, der Abschied von einem vergeblichen Versuch, dem bischöflichen Wahlspruch „Ecclesiae et Nationi 2)“ entsprechend, ein Lebensprogramm gestalten zu können. Es schließt aber trotz vieler schmerzlicher persönlicher Erfahrungen nicht in pessimistischen Gedankengängen, sondern mit einem Treuebekenntnis zur Kirche der stillen, unbekannten und unbedankten Soldaten Christi, der schlichten Opferseelen, durch deren großen selbstlosen Idealismus die Kirche der Macht, Repräsentation, der Lehre und Politik, ihre Sendung in der Welt noch erhalten kann, und mit einem Treuebekenntnis zum Glauben an einen neuen nationalen Aufstieg der Jugend des deutschen Volkes aus tiefster Verwirrung der Begriffe: Nation, Vaterland und Ehre.

So ist dieses Buch, mit dem ich von Rom Abschied nehme, in mancher Hinsicht die Beichte eines Priesters und Bischofs über sein Leben voll Irrwege und Enttäuschungen geworden, eine Lebensbeichte, die er am Grabe seiner teuren, unvergeßlichen Mutter auf dem deutschen Friedhof im Schatten von Sankt Peter niederlegt. Es ist aber auch ein Nachwort „ohne Maske“ zu meinem im Herbst 1936 mit Zustimmung des Reichskanzlers Adolf Hitler im Wiener Verlag Josef Günther in fünf Auflagen erschienenen Werk „Die Grundlagen des NS“. Gerade dieses Buch, dessen literarische und politische Auswirkung Propagandaminister Josef Goebbels mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen entgegen unter dem Druck des Linkssozialistenflügels innerhalb der Parteigruppe Rosenberg in der deutschen Presse verhinderte, brachten mir ungeahnte Angriffe niedrigster Art in weltlichen und kirchlichen Kreisen, obwohl das letzte Wort in diesem Buch deutlich genug war: „Non possumus 3)“. Die Gedanken und Probleme aber, die mich seit 1933 zur Abfassung dieses Werkes veranlaßten, sind im Wirbel der weltgeschichtlichen Ereignisse, die seitdem über ganz Europa und besonders über Deutschland wie ein Orkan des Unheils hinweggebraust sind, von keinem meiner Gegner widerlegt worden. Ich kannte noch aus meiner altösterreichischen Studentenzeit die Entwicklung des NS in der deutsch-radikalen Bewegung innerhalb der habsburgischen Monarchie zu genau, um je an eine „Bekehrung“ im Sinne eines dogmatischen Christentums denken zu können. Parteien und noch mehr politische Bewegungen sind, selbst wenn sie nach außen als „christliche oder katholische“ gelten, keine religiösen Vereine oder Bruderschaften, auf die man ohne weiteres den Katechismus oder das Kirchenrechtsbuch anwenden kann. Sie sind vielmehr unter dem Druck der Masse und opportunistischer Machtpolitik in ständigem Fluß und in ständiger Gefahr, das Opfer des Radikalismus und der Intoleranz innerhalb ihrer eigenen Anhänger oder unter dem Einfluß ihrer Gegner im Ausland zu werden. Ich glaubte nie an ein „Brückenbauen“ oder gar Zusammenarbeiten mit Kreisen wie Rosenberg und Günther, vom Untermenschentyp Streicher gar nicht zu sprechen. Es handelte sich damals letzten Endes nur darum, zu verhindern, was auch ein vor kurzem erschienenes Memoirenwerk des ehemaligen deutschen Vizekanzlers von Papen in voller Klarheit betont, daß der linke, aus dem deutschen Sozialismus entstammende Teil der Partei die Oberhand gewinne und den rechten, national-bürgerlich und konservativ denkenden, in dem die besten Kräfte Deutschlands standen, immer mehr zurückdränge, um schließlich die ganze Bewegung in einem national getarnten Kulturbolschewismus hineinzumanövrieren. So stellte mein Buch einen letzten Versuch vor der päpstlichen Enzyklika „Mit brennender Sorge“ (1937) mit reinstem und bestem Willen dar. Daß er damals gescheitert ist, zum Schaden der gesamten deutschen Sache, ist nicht bloß die Schuld des NS, sondern auch seiner vielen Gegner im Ausland, die jede religiös-rassische Befriedung in Deutschland mit Mißtrauen beobachteten und dagegen Minen legten, weil ihnen ein am Schlachtfeld vernichtetes, gedemütigtes, konfessionell gespaltenes und wirtschaftlich ausgeplündertes Deutsches Reich lieber war als ein siegreiches in der Organisationsform eines christlich gemäßigten NS. So war mein Buch nur ein Wagnis aus christlichem nationalem Mitgefühl für das Schicksal des Deutschtums. Ich habe mich wegen dieses Versuches noch 1944 vor den alliierten Behörden in Rom, die durch Emigranten und sogenannte Widerstandskämpfer gegen mich aufgehetzt wurden, in einer eigenen Denkschrift verteidigt, aber nichts zurückgenommen oder abgeschwächt und keine Zeile geändert. Für mich war schon vor 1936 einzig und allein die Erkenntnis bestimmend, die auch heute, da der Reichsgedanke für einige Zeit versunken ist, noch immer Wahrheit ist und es auch morgen sein wird, was immer das Schicksal in seinem Schoß für Deutschland noch vorbereitet, ohne dessen Einheit, Freiheit und nationalbewußte Haltung eine bessere Zukunft Europas undenkbarist: Nationale und soziale Gedanken — allerdings von den weltfremden Geschichtskonstruktionen des Karl Marx geläutert — sind Ausdruck naturhafter, positiver und deshalb auch lebensformender Kräfte. Beide Gedanken können auf Grund der Zeitgeschichte unwesentliche Wandlungen erfahren, an sich aber sind sie die wahren Grundlagen einer kommenden Staats- und Volkspolitik und einer Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Religion. Solange Menschen sich ihres Volkstums und der sozialen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft bewußt bleiben, werden diese Ideen nie ganz untergehen, sondern in den Herzen der Jugend, soweit diese nicht materialistisch vertiert ist, weiterleben.

Читать дальше