Martin Holtmann

Alexandra Philipsen

Aribert Rothenberger

I Grundlagen

1 Zur Geschichte der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 1 1 Modifizierte Version nach: Rothenberger A und Neumärker K (2005)Wissenschaftsgeschichte der ADHS, Steinkopff, Darmstadt. 2 Will man diese fachliche Einordnung/Wertung von Verhaltensauffälligkeiten mit mangelnder Selbststeuerung in Verbindung mit heutigen neurobiologischen Erkenntnissen bringen, so spiegelt sich hier am ehesten eine pathologische Wechselwirkung zwischen Frontalhirn und Limbischem System bzw. (neuropsychologisch gesehen) zwischen Kognition und Motivation.

Aribert Rothenberger und Hans-Christoph Steinhausen

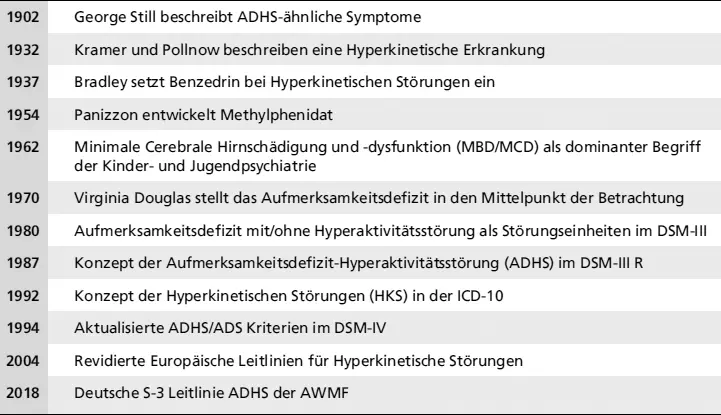

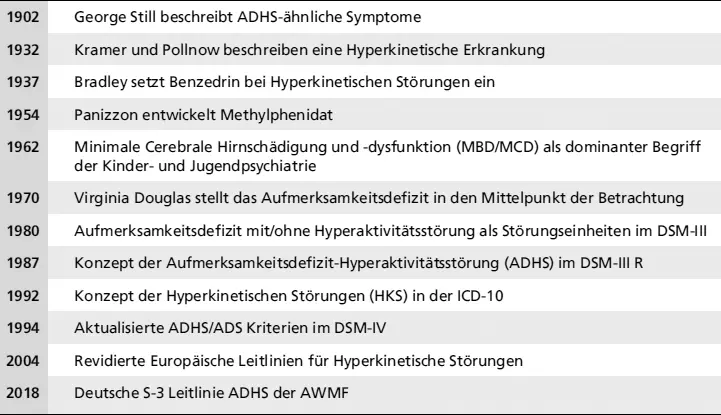

Offensichtlich konnte die Trias von allgemeiner motorischer Unruhe, mangelnder emotionaler/kognitiver Impulskontrolle und Unaufmerksamkeit/Ablenkbarkeit bei Kindern schon vor Jahrhunderten beobachtet werden, zumal jeweils bestimmten Personen in der Geschichte – z. B. Alexander dem Großen, Dschingis Khan und Thomas Alva Edison – ähnliche Verhaltensweisen zugeschrieben wurden (Resnick 2000). Die Zusammenschau der genannten Merkmale führte über die Jahre immer wieder zu verschiedenen diagnostischen Bezeichnungen. Obgleich derzeit die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und die Hyperkinetische Störung (HKS) die zeitgemäßen und zugleich sehr populären diagnostischen Zuordnungen sind, tauchen sie im geschichtlichen Verlauf der Diagnostik und Klassifikation kinderpsychiatrischer Störungen erst relativ spät auf, wie der in Tab. 1.1 dargestellten Zeitleiste entnommen werden kann. So enthält die letzte Ausgabe des klassischen amerikanischen Lehrbuches für Kinderpsychiatrie von Leo Kanner (1957) keinen Hinweis auf Hyperaktivitätsprobleme als eigenständige diagnostische Einheit.

In Europa hingegen war die hyperkinetische Störung schon früh erkannt worden; so wurde z. B. im Lehrbuch zur allgemeinen Psychiatrie von Hoff (1956) auf die Störung Bezug genommen. Wenngleich in den letzten Jahren der Eindruck entstanden sein mag, dass die Hyperaktivitätsstörung ein typisch amerikanisches Phänomen sei, belegt die Geschichte hinsichtlich der Erkennung und Bezeichnung andere Fakten. Kramer und Pollnow publizierten bereits 1932 eine empirische Arbeit zu einer »Hyperkinetischen Erkrankung des Kindesalters« und Göllnitz (1954, 1981) gebrauchte bereits sehr früh in der DDR häufig die Diagnose einer »Dextro-Amphetamin-Antwortstörung« und meinte damit, dass es Verhaltensauffälligkeiten gibt, die sich nach der Gabe von Dextro-Amphetamin bessern.

Die gegenwärtige Konzeptualisierung der Störung stellt wahrscheinlich wieder nur eine bestimmte Phase im Rahmen der komplexen und von Variationen geprägten Entwicklungsgeschichte dieses Störungsbildes dar. Man kann aber über die vielen Jahre erkennen, dass es phänomenologisch immer wieder um die Abgrenzung von gestörtem Sozialverhalten einerseits und hypermotorisch-kognitiven Problemen andererseits ging. Von dieser Dichotomie waren auch die verschiedenen Erklärungsmodelle geleitet. Selbst heutzutage weisen die »störungsspezifischen Fragebogen« und »diagnostischen Checklisten« noch gewisse phänomenologische Überlappungen auf, die damit auf die Bedeutung transdiagnostischer psychopathologischer Merkmale hinweisen. Von daher ist es weiterhin geboten, den geschichtlichen Verlauf dieser Konzeptentwicklung zu verfolgen und aus diesen Erkenntnissen sowie aus der gegenwärtigen Forschung eine Abschätzung der Zukunftsperspektiven für die Einordnung der ADHS zu entwickeln.

Tab. 1.1: Zeitleiste der Konzeptentwicklung

Hinweise auf Verhaltensauffälligkeiten im Kindesalter, die der ADHS/HKS ähnlich sind, können bereits in frühen Beschreibungen von Hoffmann (1845), Maudsley (1867), Bourneville (1897), Clouston (1899) und Ireland (1877) sowie anderen Autoren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden werden. Allerdings gibt es die ersten klaren fachlichen Beschreibungen der Störung erst bei Still und Tredgold um 1900. Beide Autoren präsentierten ihre Analyse der Verhaltensmerkmale bei einer relativ kleinen Stichprobe von Kindern, von denen einige in ihrem Verhaltensspektrum sehr den hyperaktiven Kindern unserer Zeit ähnelten. Still (1902) schrieb dieses Verhalten einem »Defekt moralischer Kontrolle« zu und glaubte, dieser sei biologisch begründet, d. h. angeboren oder auf irgendwelche prä- oder postnatal bedingten organischen Beeinträchtigungen zurückzuführen. Seine Vorstellungen hinsichtlich der Ursachen lassen sich am besten im Zusammenhang mit dem damals weit verbreiteten sozialen Darwinismus verstehen. Inhaltlich kommen diesen Vorstellungen am ehesten die aktuellen Konzepte von »heißer« bzw. »kalter« Aggression, manchmal gepaart mit mangelnder emotionaler/kognitiver Impulskontrolle nahe. Eine ähnliche Terminologie (»moralisches Irresein«) benutzte auch schon Emminghaus (1887) für Kinder, die eher Symptome einer Störung des Sozialverhaltens zeigten, wobei er Aggressivität und mangelnde Impulskontrolle in den Vordergrund stellte 2 2 Will man diese fachliche Einordnung/Wertung von Verhaltensauffälligkeiten mit mangelnder Selbststeuerung in Verbindung mit heutigen neurobiologischen Erkenntnissen bringen, so spiegelt sich hier am ehesten eine pathologische Wechselwirkung zwischen Frontalhirn und Limbischem System bzw. (neuropsychologisch gesehen) zwischen Kognition und Motivation.

. Kinder mit einer Lern- bzw. Aufmerksamkeitsstörung wurden von ihm hingegen einer »cerebralen Neurasthenie« zugeordnet.

Die Theorie einer organischen Schädigung, welche in frühen Entwicklungsstadien eines Kindes eher leichtgradig und unbemerkt vorgekommen sein sollte, wurde von Tredgold (1908) und zu einem späteren Zeitpunkt auch von Autoren wie Pasamanick et al. (1956) übernommen. Die in Europa epidemisch auftretende Enzephalitis der Jahre 1917 bis 1918 spielte ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Hyperaktivitätsstörung. Nach Ausbruch der Epidemie mussten sich die Kliniker mit einer Situation auseinandersetzen, dass ihnen in großer Zahl Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und kognitiven Problemen vorgestellt wurden, die gleichzeitig die heute geltenden Kernmerkmale einer ADHS/HKS aufwiesen.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestand also hinsichtlich der Ursache einer Hyperaktivitätsstörung die vorherrschende Meinung, dass diese mit einer Hirnschädigung verbunden sei, ohne dass man überzeugende Beweise für diese Annahme vorlegen konnte; entsprechend dominierten Bezeichnungen wie z. B. »organische Getriebenheit« oder »minimale Hirnschädigung«. In dieser Zeit fiel auch auf, dass die Verhaltensweisen hyperaktiver Kinder denen von Primaten ähnelten, die einer Frontalhirnläsion unterzogen worden waren und dadurch eine mangelnde Verhaltenssteuerung zeigten. Dieser Zusammenhang wurde von verschiedenen Untersuchern so verstanden, dass die hyperkinetische Störung möglicherweise auf einen Defekt von Frontalhirnstrukturen zurückzuführen sein könnte, obwohl bei den meisten betroffenen Kindern keine entsprechenden Läsionen festzustellen waren. Damit einher ging die Tatsache, dass 1937 Bradley erstmals Stimulanzien erfolgreich zur Behandlung hyperaktiver Kinder einsetzte und Panizzon 1954 Methylphenidat entwickelte, welches später das Standardmedikament zur Behandlung der ADHS/HKS wurde. Beide Entwicklungen konnten zumindest als indirekter Hinweis für das Vorliegen einer »subtilen hirnorganischen Störung« gelten (Weber 2001).

Gegen Ende der 1950er Jahre wurde das Konzept der Hirnschädigung als einzig wichtigem Faktor bei der Entwicklung einer hyperkinetischen Störung in Frage gestellt. Man ersetzte nunmehr den Begriff der »Minimalen Hirnschädigung« durch die Bezeichnung »Minimale Cerebrale Dysfunktion – MCD« bzw. »Minimal Brain Dysfunction – MBD« (MacKeith und Bax 1963; Clements 1966; Strauss und Kephart 1955), d. h. man setzte nicht mehr einen pathologischen neuroanatomischen Befund voraus, sondern hielt es auch für möglich, dass subtilere, grob anatomisch nicht erfassbare Auffälligkeiten des Gehirns bei der Pathophysiologie der hyperkinetischen Störung wesentlich sein könnten. Zu dieser Zeit wurde zudem eine Reihe anderer Hypothesen für die Erklärung der Ursachen der Hyperaktivitätsstörung entwickelt. Dabei kam es u. a. auch zu Überlegungen im Sinne einer psychoanalytisch begründeten Theorie, dass Erziehungsdefizite eine wesentliche Ursache für die Symptomatik sein könnten, ohne dass es dafür empirische Belege gab.

Читать дальше