Cubierta

Sello

Portada

Dedicatoria Para mi madre y mi padre con amor

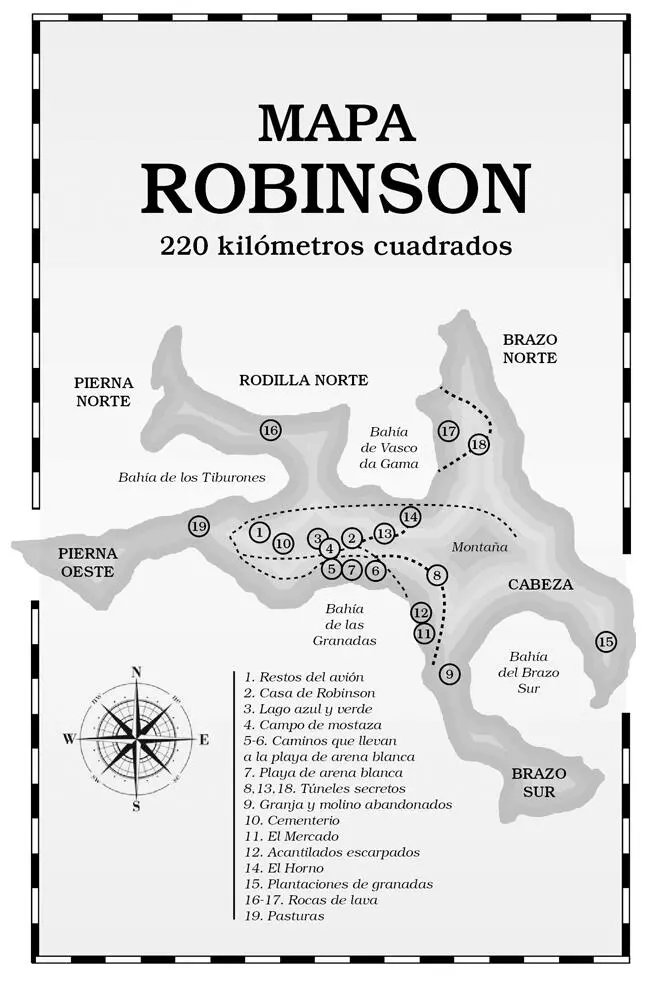

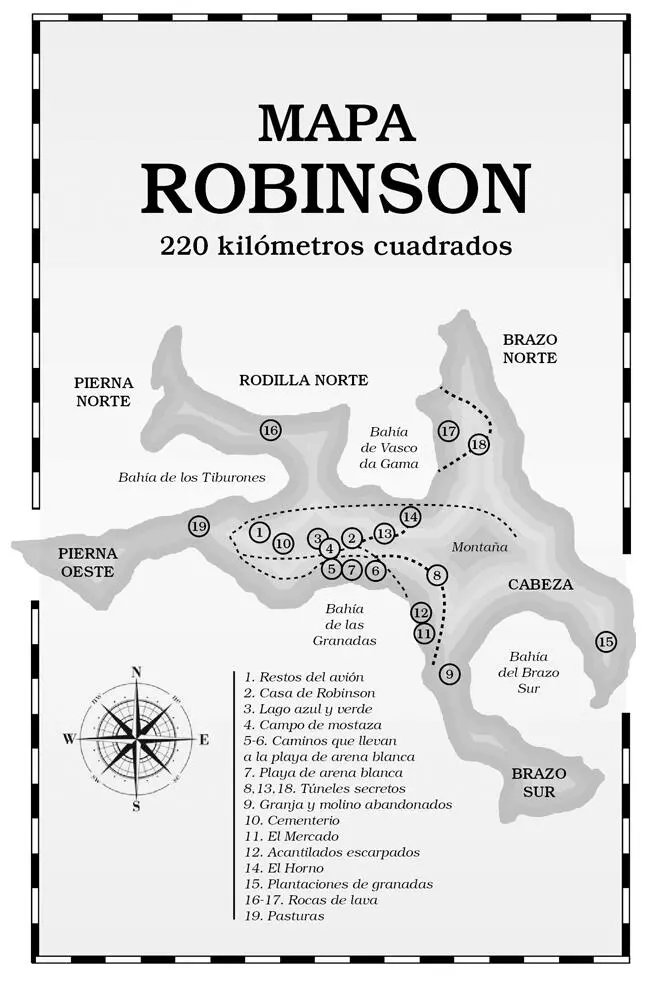

Mapa de Robinson

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Capítulo X

Capítulo XI

Capítulo XII

Sobre la autora

Copyright

Otros e-books de La Bestia Equilátera

Para mi madre y mi padre

con amor

Si me preguntaran qué recuerdos tengo de la isla, cómo fue estar varada allí por accidente durante casi tres meses, respondería que habría sido un paisaje y un tiempo imaginarios, si no fuera por los signos visibles que prueban su materialidad: mi diario, la gata, los recortes de periódicos, la curiosidad de mis amigos y también mis hermanas, que siempre me miran, creo, como a alguien que hubiese vuelto de entre los muertos.

Habrán leído acerca del incidente en los artículos de la prensa, donde se incluían algunas fotografías aéreas de la isla en las que, al verlas mucho tiempo después, me costó reconocer el escenario de lo que voy a contarles. En primer lugar, el diario es lo que me ayuda a orientarme. Despliega ante mí la trama de pensamientos y de acciones oculta entre los hechos que registré. Por mi diario estuve a punto de encontrar la muerte.

Tres de nosotros fuimos expulsados del avión en llamas cuando se desplomó en la isla de Robinson. Éramos los únicos sobrevivientes de veintinueve pasajeros, con la tripulación incluida y, como ustedes saben, se nos consideró perdidos hasta que nos encontraron dos meses y veintinueve días más tarde. Sufrí un fuerte golpe en la cabeza y la dislocación del hombro izquierdo. Jimmie Waterford solo se hizo algunos cortes y raspaduras. Tom Wells quedó con algunas costillas fracturadas. Me recuperé pronto y no habían pasado diez días en la isla cuando empecé a llevar mi diario en un cuaderno de hojas humedecidas que Robinson me dio con ese propósito. Veo que empecé por escribir mi nombre, el lugar y la fecha, como sigue:

January Marlow,

Robinson

20 de mayo de 1954

Me llamo January porque nací en enero. Me gustaría aclarar que jamás me llamaron Jan, aunque algunos de los periódicos utilizaron ese nombre en sus titulares cuando se conoció la noticia de que nos habían rescatado.

En aquel momento Robinson pensó que llevar un diario mantendría ocupada mi mente y yo fantaseaba que más adelante podía usarlo como material para una novela. Eso fue algo bastante extraño, ahora que lo pienso, porque entonces no había anticipado que el diario se volvería en mi contra, a tal punto que, habiendo sobrevivido al accidente de avión, me pondría casi al borde de la muerte.

A veces no recuerdo con precisión los detalles de hechos recientes hasta que alguna palabra o un objeto, casi sacramental, roza mi memoria y de pronto el pasado desfila ante mí, dejándome absorta, como cuando decimos que ha pasado un ángel, y entro en él como en el haz de un reflector.

Cuando volví a mirar, hace poco tiempo, mi diario de la isla, encontré las palabras: “Robinson nos hizo escuchar a Rossini en su gramófono”. Recordé entonces no solo la adicción de Robinson a Rossini, sino todo lo que pensé aquella noche. Era el veinticinco de junio, poco antes de que Robinson desapareciera. Recuerdo que aquella noche, era mi séptima semana en la isla, salí de la casa de Robinson y bajé por el camino de la montaña entre las siringas azules hasta llegar a la costa. Era una noche cálida, sin neblina, con luna llena. Sentí ganas de abrir los brazos y adorar la luna. “Pero”, me dije, “soy cristiana”. Aun así sentí esa atracción horrible y sensual hacia la luna y regresé a la casa levemente perturbada.

Mientras yacía aquella noche en mi colchón recordé que mi abuela de Hertfordshire solía recitar unos versos a la luna nueva, sin importar si estaba sola o en una calle llena de gente. Volví a verla entonces en el recuerdo, como la veo ahora, dando un paso al costado del camino, con la mirada fija en la pálida luna creciente recortada contra el oscuro cielo del norte:

Luna nueva, luna nueva, sé buena otra vez

Y tráeme regalos, uno, dos, tres.

Y luego se inclinaba tres veces. “Uno”, repetía. “Dos. Tres”. Cuando era niña me avergonzaba cada vez que salía con ella durante la luna nueva. Temía a cada momento cruzarme con una de mis compañeras de escuela y que me asociara con esta conducta excéntrica. Me distraigo, porque todavía estoy un poco embriagada con el recuerdo de mi deseo repentino de adorar la luna entre las altas siringas y la santa rita durmiente, con el mar en mis oídos.

Era la única mujer en la isla. Y dicen que la mentalidad pagana puede imponerse en las mujeres en cualquier momento, más aún en una isla y sobre todo en una isla como aquella. No me refiero solo a la luna ni al accidente. Pienso ahora que mis percepciones durante todo aquel período tenían una cualidad preancestral, que había un encantamiento, una fuerza primitiva y visceral que probablemente nos impulsaba a todos.

A veces la gente me dice: “Si usted no hubiera hecho ese viaje…”, “Qué pena que no haya tomado un vuelo anterior…” o “¡Pensar que estuvo a punto de viajar por mar!”.

Tiendo a rechazar la idea que yace detrás de estos comentarios así como rechazo la idea de que es mejor no haber nacido.

El avión se estrelló el diez de mayo de 1954. Iba rumbo a las Azores, pero no encontró el aeropuerto de Santa María a causa de la niebla. Desperté en la orilla de un lago azul y verde en medio de la montaña y de inmediato pensé: “El barco bananero debió de haber naufragado”. Y volví a perder el conocimiento.

Es cierto que estuve a punto de tomar un barco bananero que iba hacia las Antillas y que haría una escala en las Azores, pero poco a poco mis amigos fueron disuadiéndome a medida que observábamos a los indios, daneses e irlandeses que vagaban en los muelles de la Compañía de las Indias Orientales en Londres. Y por eso en mis sueños, aunque finalmente había tomado la costosa ruta aérea de Lisboa, todavía existía el barco bananero.

Cuando desperté por segunda vez me hallaba en la casa de Robinson. Estaba tendida sobre un colchón colocado en el piso y al moverme sentí un dolor agudo en un hombro. A través de la resolana que entraba por una puerta entornada podía ver un extremo del lago azul y verde. Al parecer estábamos a una altura considerable, en la ladera de una montaña.

Podía oír que alguien se movía en uno de los cuartos contiguos, ubicado a mi izquierda. Algunos segundos después oí las voces de dos hombres.

—¡Basta! —grité. Las voces callaron. Luego una murmuró algo.

Enseguida una puerta se abrió a mi izquierda. Intenté girar, pero el dolor me detuvo, y esperé mientras un hombre entraba en la habitación y caminaba hacia mí.

—¿Dónde estoy?

—En Robinson —dijo.

—¿Dónde?

—En Robinson.

Era bajo y robusto, con la cara curtida y el pelo canoso y enrulado.

—En Robinson —repitió—. En el océano Atlántico Norte. ¿Cómo se siente?

Читать дальше