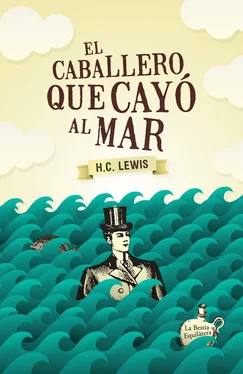

Todas las noches se acostaba muy temprano, y eso explica por qué estaba donde estaba cuando cayó al océano. Habiéndolo despertado, a las cuatro de la madrugada, el tintineo de ocho campanillas en el lejano puente delantero, Standish permaneció veinte minutos entre las sábanas limpias, sintiéndose voluptuosamente despierto. Se había acostado a las nueve en punto de la noche y, dado que eran las cuatro y veinte, supo que no podría volver a dormirse. La portilla sobre su litera estaba abierta de par en par. Se incorporó y apoyó el mentón sobre el bronce frío. Era una sensación extraña; deliciosos escalofríos le corrieron por la columna vertebral. Por último asomó la cabeza y dejó que el aire marino le pegara en la cara. Un poco más abajo el barco, abriéndose paso en el mar, hacía un sonido constante y quejoso. Las estrellas, rodeándolo, lo llenaron de admiración. Todo era tan magnífico que Standish se sintió como un niño.

Volvió a meter la cabeza y decidió levantarse y vestirse. Se había afeitado por la noche, y el baño podía esperar hasta después del desayuno, antes de ir a nadar. Simplemente se vestiría y saldría a dar una vuelta y vería la salida del sol.

Incluso en aquel barco informal Standish se vestía con decoro. Por alguna razón, no se veía usando pantalones flojos o estrafalarias prendas deportivas. Durante todo el viaje se había puesto trajes clásicos. Tenía cinco en total, y después de encender la luz eléctrica sacó uno gris del amplio baúl ropero que estaba abierto, de pie, en un rincón. Pero primero se sacó el pijama y, con la piel desnuda, se lavó los dientes, las manos y la cara en el lavabo de su habitación. A continuación se peinó el cabello oscuro, opaco, lacio y obediente. Una vez vestido, extrajo con cuidado el dinero, las llaves y la billetera con sus papeles del traje marrón que había usado el día anterior y los introdujo en los correspondientes bolsillos del gris.

Ya en el pasillo, tuvo esa sensación que tenía con frecuencia a bordo del Arabella: la de ser un niño travieso a punto de hacer alguna diablura. La situación era tan serena que el zumbido de la sala de máquinas le volvió a dar escalofríos. Caminó en puntas de pie, como si las pisadas de sus zapatos sobre las placas de acero pudieran ser un sacrilegio. El mundo entero permanecía tan silencioso que Standish se desconcertó. El barco solitario abriéndose camino a través del ancho mar, la miríada de estrellas desvaneciéndose en el amplio firmamento… eran cosas elementales que lo calmaban y al mismo tiempo lo inquietaban. Como si por primera vez se diera cuenta de que todos los molestos problemas de su vida eran irrelevantes e intrascendentes; y aun así se avergonzaba de haberlos tenido en el mismo mundo que ahora creaba una situación como esa.

Standish llegó hasta el comedor desierto y se sirvió una taza de café negro; la cafetera quedaba encendida durante toda la noche. Lo tomó sin azúcar, dejando que el líquido amargo y caliente fuera despertando su cuerpo interno. Luego fumó su primer cigarrillo, inhalando profundamente. El aire de mar había hecho maravillas por su salud; la áspera tos de fumador que tenía al huir de su mujer varios meses atrás había desaparecido por completo. Habiendo sido siempre un hombre fuerte y muy cuidadoso de su cuerpo, Standish supo que estaba en la cima de su estado físico. Tenía treinta y cinco años y nunca en su vida se había sentido mejor.

Eran casi las cinco y el sol estaba por salir. En puntas de pie, Standish fue hasta la cubierta y se sentó unos minutos sobre la lona húmeda que cubría la escotilla. Después, agitándose sin razón aparente, como recordó vívidamente más tarde, atravesó la puerta antiincendios y avanzó por el pasillo de entrecubierta, al que daban la cocina, el comedor para la tripulación, el alojamiento de los camareros y otras habitaciones del estilo. El cocinero, un negro estadounidense, encendía, somnoliento, el fuego en la cocina.

Standish le dijo buenos días, aunque no quería hacerlo; las voces humanas, incluida la suya, volvían menos cautivadora la circunstancia. El cocinero sonrió y le respondió el saludo, agregando algún cliché sobre lo temprano que se había levantado el señor Standish. “Ah, sí”, dijo Standish, y siguió caminando unos veinte metros más. Era ese su lugar favorito en todo el Arabella para estar bien temprano. Su lugar favorito para el atardecer era en la cubierta de botes, detrás de un bote salvavidas, donde podía sentarse a solas y mirar cómo bajaba el sol en el espléndido cielo. Pero la ubicación que eligió esa mañana era particularmente original. Era una abertura en el casco del Arabella; el pasillo hacía una leve curva antes de continuar hacia estribor, y luego había dos sólidas puertas antiincendio con más pasadores que una bóveda para cajas fuertes. Dado que el Arabella navegaba por un mar tan calmo, con reportes meteorológicos favorables, aquellas puertas se mantenían abiertas día y noche. Era allí donde más cerca se estaba del mar. Era posible agarrarse de uno de los muchos soportes e inclinarse bien hacia delante para mirar el agua. Allí estaba el océano Pacífico, menos de cinco metros hacia abajo; el mar en la línea de flotación del Arabella, espumando y burbujeando en distintos colores según el momento del día. Mareaba un poco si se lo miraba mucho tiempo, que fue exactamente lo que Standish hizo. No fue esa, sin embargo, la razón de su desgracia. Normal en todos los sentidos, Standish no era propenso a los desmayos.

Estuvo allí parado largo rato, tal vez unos quince minutos, escuchando el melancólico burbujeo del agua y el zumbido de las máquinas del barco, respirando tranquilo el aire suave y tratando de seguir, con mirada alerta, la imperceptible fusión de la noche con el día. Sin embargo, como sucede con tantas otras cosas, era aquel un placer del que un adulto se cansaba si se entregaba a él por demasiado tiempo. La emoción de estar tan peligrosamente cerca del océano se fue difuminando, haciéndolo sentir un poco tonto. La razón por la que se sintió tan tonto, comprendió muchas horas después, fue que estaba excitado como un niño, y eso es algo que los hombres adultos rechazan de solo pensarlo.

Standish decidió abandonar el lugar, aunque de pronto se dio cuenta de que no podría volver a pararse allí muchas veces más. La semana siguiente, Balboa; luego otro barco en el que probablemente hubiera que arreglarse para ir a cenar: camino a Nueva York y a los niños y a Olivia. Le habría gustado sentarse un rato en la cubierta y dejar los pies colgando por sobre el borde del Arabella, pero había varias manchas de grasa alrededor. Desde allí, todas las noches, los mozos arrojaban los residuos por la borda. Aparentemente, la noche anterior no habían sido muy cuidadosos; había cáscaras de papa y otros restos de basura en la cubierta, con un poco de olor, si bien no tanto como para arruinarle el placer a Standish. Unos minutos más tarde, supuso Standish, los marineros fregarían la cubierta.

Aferrándose a un soporte seguro, Standish contempló por una última y larga vez el sol naciente y el plácido océano. Imaginó que nunca olvidaría la intensidad de ese momento. El mundo se llenó de dignidad. Dignidad era lo que se necesitaba para vivir tranquilo y en paz.

Por último, Standish se puso a pensar, sin razón aparente, en la asombrosa diferencia entre la aurora y el ocaso. Decidió tomar otra taza de café. Dio un paso atrás con el pie izquierdo y sacó la mano del soporte. Al moverse hacia atrás, la suela de su zapato izquierdo se topó con una mancha de grasa. Standish hizo un intento desesperado por volver a agarrar el soporte y aferrarse al piso con el pie derecho. Pero le erró al soporte, y apoyó el pie derecho en otra mancha de grasa, o tal vez en la misma; Standish nunca lo supo. La mancha de grasa era engañosa. De superficie áspera y gomosa, a simple vista no podía sospecharse su peligrosidad. Pero con una presión repentina, como la que había aplicado Standish, se volvía resbaladiza como el hielo.

Читать дальше