• Die harte Verhandlungsstrategie ist dadurch geprägt, dass die Verhandlungspartner stets zu gewinnen versuchen. Dominantes Vorgehen und extreme Positionen werden genutzt, auch wenn dies zu einem Bruch in der persönlichen Beziehung führt.

• Die weiche Verhandlungsstrategie definiert sich durch Zugeständnisse und durch das Streben nach einer friedlichen Lösung. Oftmals endet die Kompromissfindung in dem Gefühl, benachteiligt zu werden.

Beide Verhandlungsstrategien basieren auf der Kompromissfindung. Die Problematik dieser »normalen« Verhandlungsstrategien ist trotz etwaiger Kompromissfindung das Feilschen um Positionen.

Beispiel für die praktische Anwendung der Kompromissfindung

Das Feilschen um ein Produkt auf einem Basar steht beispielhaft für die Verhandlungslösung der Kompromissfindung. Beide Parteien, Käufer und Verkäufer, versuchen hierbei durch Preisverhandlungen dem jeweiligen Gegenüber näher zu kommen, um schlussendlich einen für beide Parteien annehmbaren Preis zu vereinbaren. Während der Preisverhandlung nehmen Käufer und Verkäufer Positionen ein. Werden Positionen vernünftig und effizient eingenommen und tragen zur Verbesserung der Interessen bei, sind sie durchaus nützlich. Wird jedoch vorrangig um Positionen gefeilscht, wird im Regelfall keine Win-Win-Situation erzielt. Werden sich im Beispiel des Basars also die beiden Parteien nicht einig, kommt es höchstwahrscheinlich nicht zu einem erfolgreichen Abschluss des Geschäfts bzw. nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis für beide Verhandlungsparteien. (vgl. Fisher u. a., 2002: 17 f)

Treten in einer Verhandlung vor allem starre Positionen auf, verhärten sich die Fronten der Verhandlungsparteien. Je mehr der Verhandlungspartner davon überzeugt wird, dass die eigene Ausgangsposition nicht zur Debatte steht, desto schwerer wird es, diese doch noch zu ändern. Das Problem der Verhandlungsparteien rückt in den Hintergrund und Befindlichkeiten einzelner Beteiligter rücken in den Vordergrund. Je mehr Verhandlungsparteien aktiv in die Verhandlungen eingebunden sind, desto mehr erschwert ein Positionsstreit eine konstruktive Lösung.

Verbringen die Verhandlungsparteien zu viel Zeit mit dem ineffizienten Feilschen um Positionen, werden Klärungen immer weiter hinausgezögert – es entsteht Stillstand. Wenden beide Parteien eine Verzögerungstaktik an, besteht das Risiko, keine Vereinbarung finden zu können. Des Weiteren kann ein Positionsstreit Beziehungen langfristig belasten oder gar zerstören.

1.1.2.2 Die psychologische Perspektive auf Kommunikation

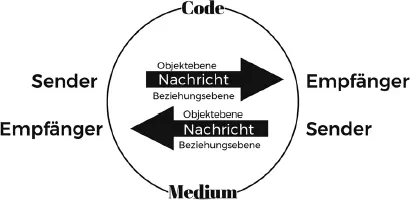

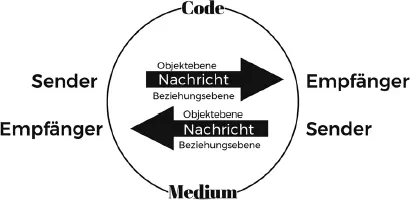

Um dem Verstehen auf die Spur zu kommen, wurden Sender-Empfänger-Modelle aus der Radiotechnik auf die menschliche Kommunikation übertragen (  Abb. A.1).

Abb. A.1).

Abb. A.1: Klassische Sender-Empfänger-Modelle (Quelle: Elisa Eichner, Andy Duke GmbH)

Sender-Empfänger-Modelle verstehen unter Kommunikation einen Prozess, bei dem eine innere Repräsentation (z. B. die Definition des Wortes Kommunikation) mit Hilfe eines Codes (z. B. Sprache) verschlüsselt wird. Der verschlüsselte Code wird über den Kommunikationskanal zum Empfänger geleitet und muss von dort wieder entschlüsselt werden. Die Entschlüsselung wird auch als Dekodierung bezeichnet. Sender-Empfänger-Modelle zielen demnach überwiegend auf ein umfassendes Verständnis bzgl. der Verschlüsselung, Übertragung und Entschlüsselung von Mitteilungen ab. Sie versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie eine Botschaft optimal übermittelt werden kann. Dieser Vorgang der Übermittlung von Nachrichten wurde von verschiedenen Kommunikationswissenschaftlern erforscht und in Modellen dargestellt. Bühler (1934) z. B. unterscheidet drei verschiedene Aspekte von Sprache: den Aspekt der Darstellung, den Aspekt des Ausdrucks und den Aspekt des Appells. Watzlawick u. a. (1969) wiederum unterscheiden zwischen zwei Aspekten: dem Inhaltsaspekt und dem Beziehungsaspekt von Nachrichten. (vgl. Schulz von Thun, 2018d: 33) Eines der bekannteren Modelle dieser Art ist das »4-Ohren-Modell« von Schulz von Thun (  Kap. A 3.6.4.2).

Kap. A 3.6.4.2).

In den Kommunikationsmodellen wird sowohl dem psychosozialen Gehalt einer Nachricht Gewicht zugeschrieben als auch dem sachlich-faktischen Inhalt (vgl. Schulz von Thun, 1999: 134 ff). Wenn widersprüchliche emotionale Signale gesendet werden, kann ein Gesprächspartner nicht einschätzen, wie etwas gemeint ist. Dann spielen Körpersignale und Stimme, Lautstärke und Melodie sogar eine wichtigere Rolle für das Verständnis als der Inhalt. (vgl. Mehrabian, 1981: 73 ff) Zudem wird deutlich, dass ein bedeutender Teil dessen, was in der Kommunikation geteilt wird, nicht unbedingt nur über die verbalen Aspekte passiert. Diesem Umstand geschuldet, gehen die psychologischen Kommunikationsmodelle der Frage nach, welche Einflussquellen es gibt. Eric Berne hat mit seinem Modell der Transaktionsanalyse dazu einen wichtigen Beitrag geleistet (  Kap. C 3.2.1). Darüber hinaus hat sich Virgina Satir mit den kongruenten und inkongruenten Kommunikationsstilen und ihren Wirkungen beschäftigt (

Kap. C 3.2.1). Darüber hinaus hat sich Virgina Satir mit den kongruenten und inkongruenten Kommunikationsstilen und ihren Wirkungen beschäftigt (  Kap. A 3.2.3).

Kap. A 3.2.3).

Mit dieser individualpsychologischen Perspektive auf Kommunikation stehen die Methoden der Ermöglichung von Verstehen im Fokus der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter (  Kap. A 3.6.2und

Kap. A 3.6.2und  Kap. A 3.6.4.3) und ebenfalls beim Lösen von Konflikten (

Kap. A 3.6.4.3) und ebenfalls beim Lösen von Konflikten (  Kap. C 7.2).

Kap. C 7.2).

Zudem kann Kommunikation nur kontextgebunden verstanden werden. »Und als Kontext fungiert zunächst das, was das eigene Wahrnehmungsfeld bereitstellt« (Luhmann, 1987: 217). Wie die Prozesse der Wahrnehmung wirken, wird ausführlicher in Kapitel C 3.1 erläutert.

1.1.2.3 Die systemtheoretische Perspektive auf Kommunikation

Im Regelfall betrachten die Ansätze des Personalmanagements die Mitarbeiter einer Organisation aus der psychologischen bzw. Individuum-zentrierten Perspektive. Nicht zu vergessen ist jedoch, dass Mitarbeiter auch Mitglieder einer Organisation sind. Und Organisationen sind soziale Systeme, die mit ihren Strukturen und Prozessen den Mitarbeiter beeinflussen. An dieser Stelle wird die systemtheoretische Perspektive als Kontrast eingefügt. Die Kommunikation und deren Einfluss auf die Mitglieder werden im Folgenden als einer der Hauptprozesse in Organisationen unter die Lupe genommen.

Wenn der Akt der Kommunikation aus der systemtheoretischen Perspektive näher betrachtet wird, fällt ein entscheidender Unterschied zu anderen Modellen der Kommunikation auf. In Sender-Empfänger-Modellen wird angenommen, die Kommunikation übertrage Informationen vom Absender auf den Empfänger. Damit suggerieren sie, dass der Absender etwas weggibt, was der Empfänger erhält. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Geschicklichkeitsanforderung des Mitteilenden.

Читать дальше

Abb. A.1).

Abb. A.1).