Fred Mayer vermied – bis auf eine Ausnahme – öffentliche Auftritte auch in seiner Herkunftsstadt Freiburg im Breisgau. Die Mayers gehörten 1938 zu den am längsten in Freiburg ansässigen jüdischen Familien. Ihr Stammbaum reichte in Süddeutschland zwei Jahrhunderte zurück. Als das liberale Großherzogtum Baden 1862 als erster deutscher Staat die Juden als gleichberechtigte Staatsbürger anerkannte, war Freds Großvater Julius Mayer unter den ersten, die vom Land in die Stadt zogen und eine jüdische Gemeinde gründeten. 62Als erster Jude seit der mittelalterlichen Vertreibung kaufte er sich in der Universitätsstadt ein Haus, in der Herrenstraße im Stadtzentrum. 63Er eröffnete eine Eisenhandlung, die er am Sabbat geschlossen hielt, worauf er in seinen Annoncen, etwa bei der Suche nach Personal, ausdrücklich hinwies. 64Einer ersten Ehe entstammten fünf Kinder, der zweiten Ehe mit Rachel Weingärtner zwei Söhne, der ältere, Freds Vater Heinrich, trat nach Lehrjahren in Frankfurt und Hannover die Nachfolge im Betrieb an. 65Zur Jahrhundertwende befand sich das jüdische Leben in Freiburg in einer Blüte, die der Stadtrabbiner Adolf Lewin in höchsten Tönen würdigte: »So ist die Fremde uns zur Heimat geworden. So fühlen wir uns nicht als Fremde – werden auch nicht als solche angesehen – denn ein Gefühl der Liebe umschlingt uns alle und unsere andersgläubigen Mitbürger, das Band der Liebe zu Fürst und Vaterland, zu unserer schönen Mutterstadt.« 66

020 Heinrich Mayer im Ersten Weltkrieg.

Die Loyalität der Freiburger Juden gehörte gleichermaßen Kaiser Wilhelm. Heinrich Mayer meldete sich 1906 freiwillig zu einem einjährigen Militärdienst. Im Ersten Weltkrieg diente er vom ersten bis zum letzten Tag, von August 1914 bis November 1918, meist im Stellungskampf im Oberelsass, in Verdun und an der Mosel. 67Im Rang eines Leutnants mit dem Eisernen Kreuz Zweiter Klasse ausgezeichnet, bildete das Militär einen positiven Bezugsrahmen der deutsch-jüdischen Identität des Vaters. Fred sollte später, so berichtet es Gerald Schwab, seinen Eifer, als Soldat Außergewöhnliches zu leisten, auf die einprägsamen Erzählungen seines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg zurückführen. 68Die militärischen Erinnerungen pflegte Heinrich Mayer im Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten, dessen Ortsgruppe Freiburg er zehn Jahre lang leitete und dessen Aufgabe es war, die Leistungen der deutschen Juden für das Vaterland herauszustreichen, um der antisemitischen Agitation entgegenzutreten. 69

Gerald Schwab zeichnete das Leben der Mayers in den 1920er-Jahren als eine bürgerlich-jüdische Idylle. Bereits 1918 heiratete Heinrich seine Frau Hilda, Tochter des Metzgermeisters Ludwig Dreyfuß in Bretten im Landkreis Karlsruhe. Das Nachkriegselend überstand die Familie dank der Solidarität von bäuerlichen Kriegskameraden, die sie mit Lebensmitteln versorgten. Sie bildeten auch den treuen Kundenstock des Eisenwarenhandels. Im Hof hinter dem Laden entdeckte Sohn Friedrich – die Namensänderung auf Frederick und die Kurzform Fred werden 1938 der erste Tribut an New York sein – die Liebe zu Motoren und Fahrzeugen aller Art, die dort repariert wurden. Er besuchte das Rotteck-Realgymnasium, fuhr Ski und war Athletiker. 1931 brachte seine Mutter Hilda nach zwei Söhnen, der ältere nach dem Großvater Julius benannt, und einer Tochter, Ruth, noch ein Mädchen, Ellen, zur Welt.

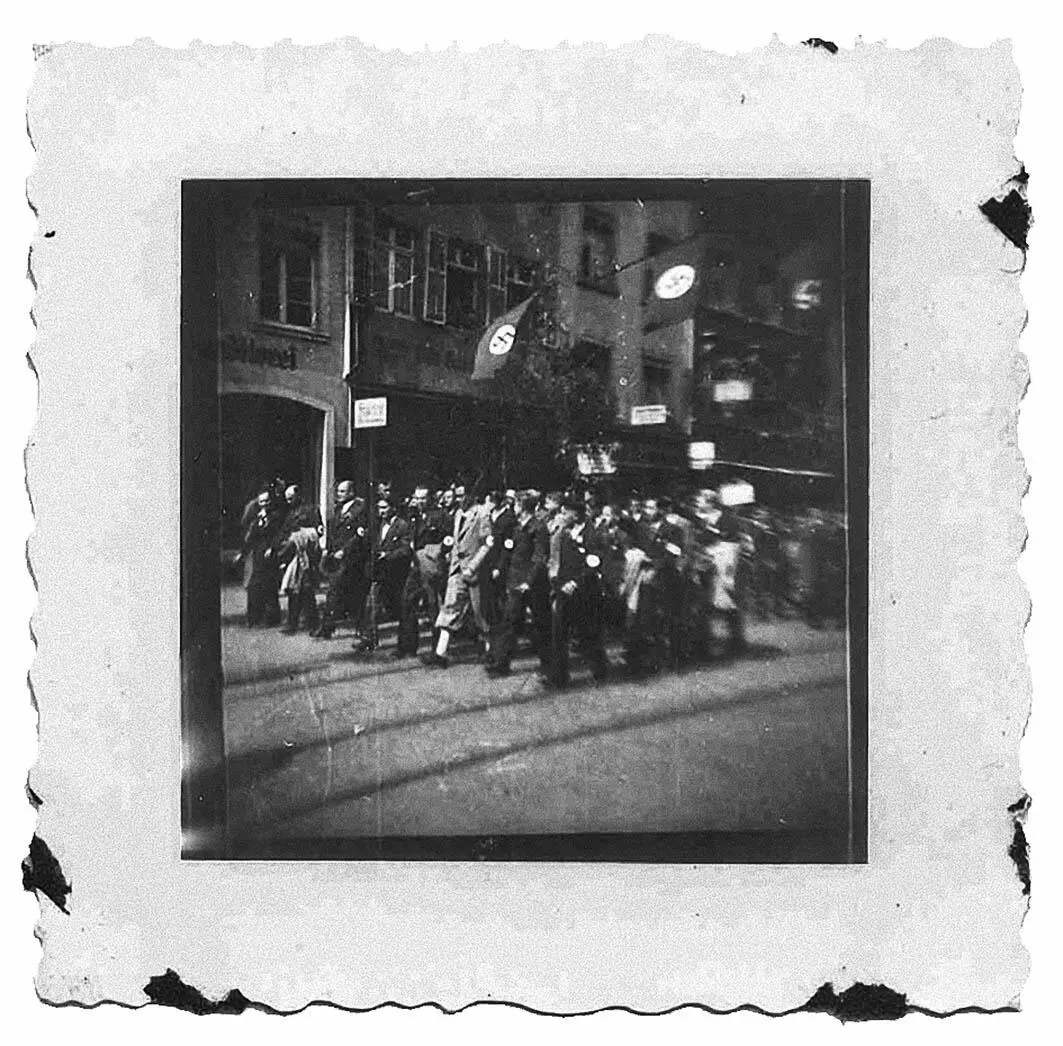

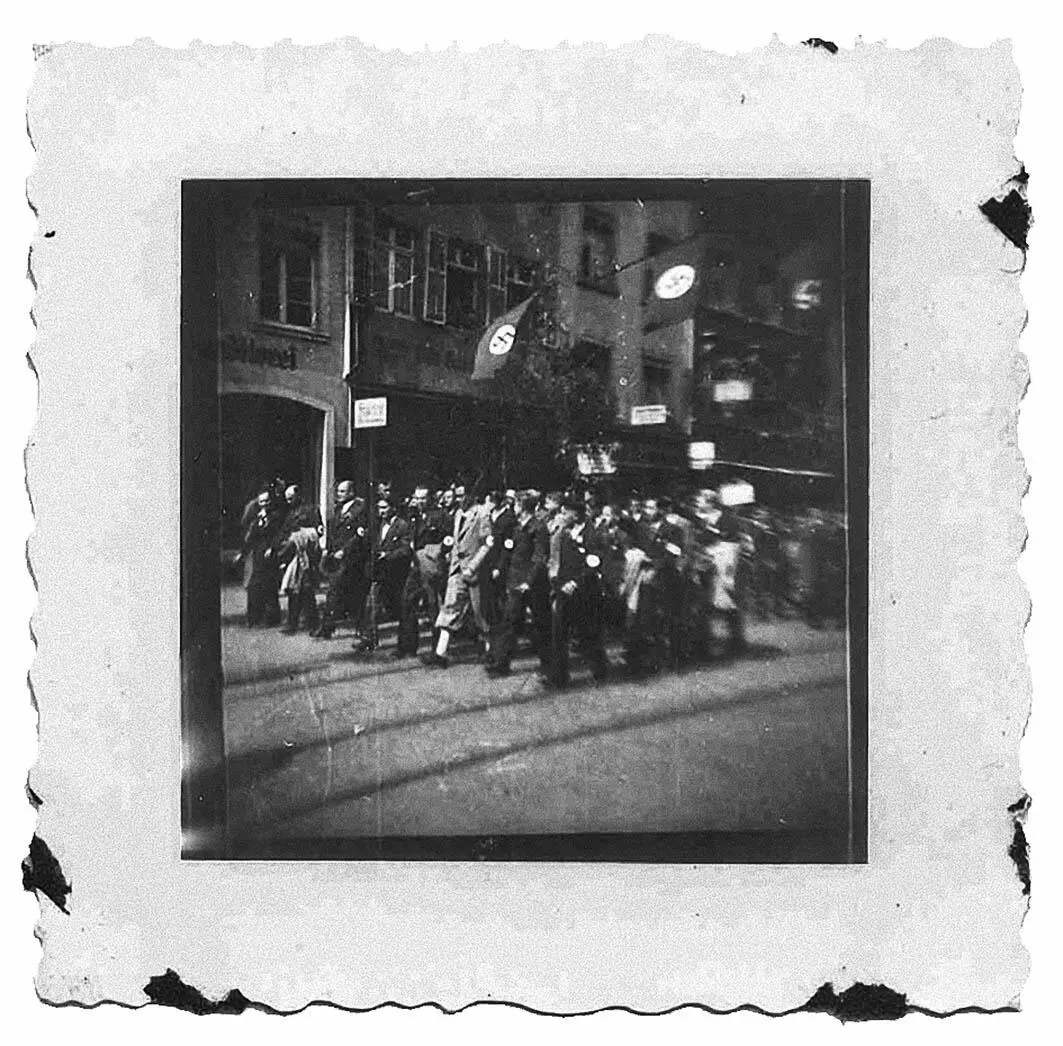

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 veränderte die Situation der jüdischen Gemeinde grundlegend. Die Freiburger Nationalsozialisten, allen voran die Sturmabteilung (SA), riefen, wie ihre Parteigenossen überall in Deutschland, zum Boykott jüdischer Betriebe auf, postierten sich vor Geschäften, kennzeichneten diese als ›Judenläden‹ und veranlassten öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsverbände, keine Geschäfte mehr mit Juden zu tätigen. 70Diese Praxis widersprach den noch geltenden Gesetzen und das Reichswirtschaftsministerium rief dazu auf, die wirtschaftsschädlichen Boykottaktionen zu unterlassen. Zu diesem Zeitpunkt existierten in Freiburg knapp 240 jüdische Unternehmen, darunter Ärzte, Anwälte, hauptsächlich aber Handelsbetriebe, und hier wiederum war der Vertrieb von Textil-, Lederund Eisenwaren sowie der Viehhandel das Metier jüdischer Unternehmer. Viele Familien hatten ihre Geschäfte in der Kaiserstraße, der Hauptader durch die Altstadt. Die Nationalsozialisten nutzten sie als Zielscheibe ihrer antisemitischen Agitation. Viele jüdische Unternehmer, schreibt die Historikerin Andrea Brucher-Lembach in ihrer Studie über die schrittweise Beraubung der Freiburger Juden, »wollten aber nach dem ersten Schock nicht gleich aufgeben, zumal sich die allgemeine Wirtschaftslage besserte« 71.

021 Aufmarsch der NSDAP in Freiburg.

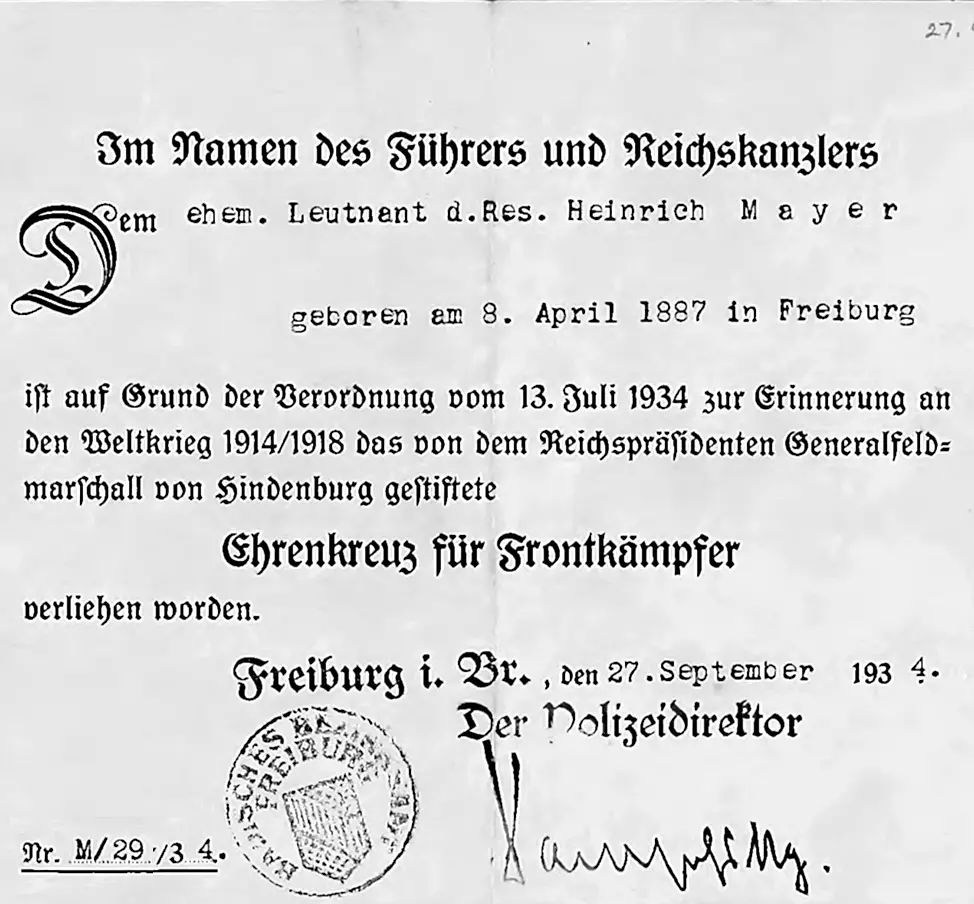

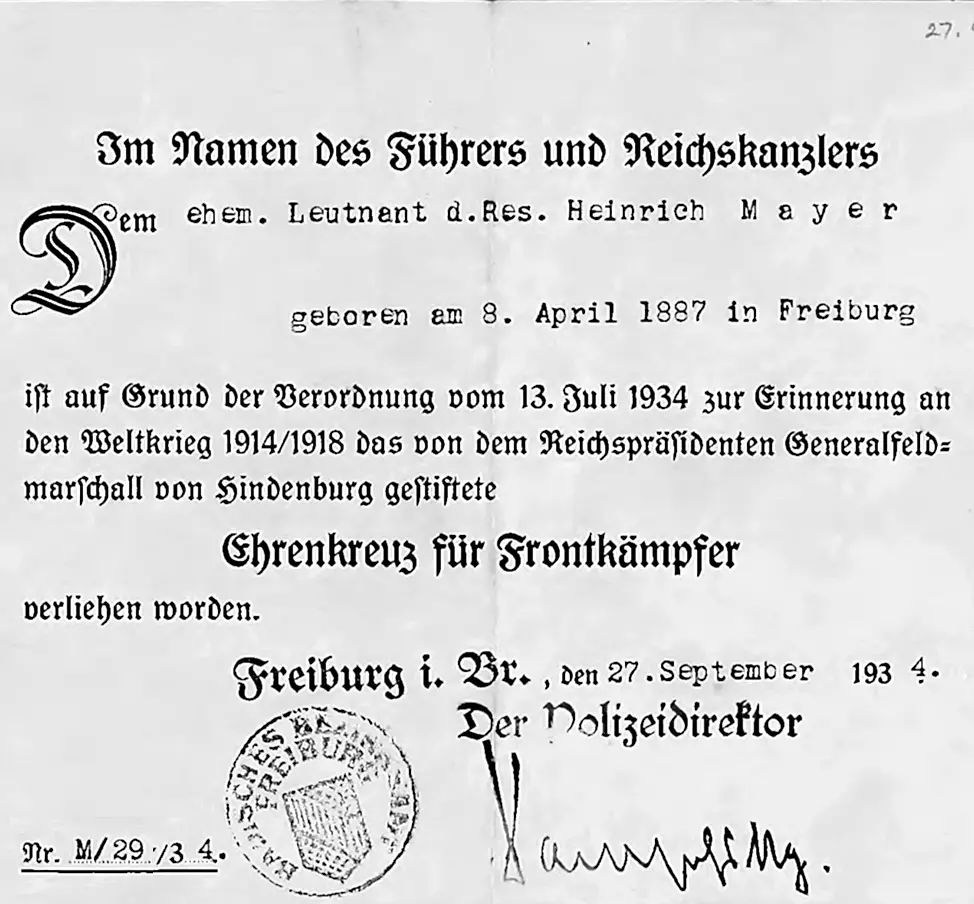

Von den ersten antisemitischen Gesetzen, die ein Berufsverbot für Juden im öffentlichen Dienst, an Universitäten und Schulen enthielten und Juden die Ausübung juristischer Berufe untersagten, war die Familie Mayer nicht direkt betroffen. Vielleicht war es die Ausnahmeregelung für Veteranen des Ersten Weltkriegs, die Heinrich Mayer hoffen ließ, dass es für ihn und die Seinen keinen derart dramatischen Entzug der Lebensgrundlagen geben würde. Allerdings bekam er keine rationierten Artikel wie Lötzinn, Blech, Blei und Kupfer mehr zugeteilt, was seine Geschäfte beeinträchtigte. 72Andererseits verlieh ihm noch am 27. September 1934 der Freiburger Polizeidirektor das Ehrenkreuz für Frontkämpfer, »im Namen des Führers und Reichskanzlers«, wie es auf der Urkunde hieß, per Post und mit dem Gruß »Heil Hitler« zugestellt. 73

022 Im Namen Adolf Hitlers erhielt Friedrich Mayer das Ehrenkreuz für Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs, September 1934.

Doch mit den 1935 erlassenen Nürnberger Rassengesetzen beendeten die Nationalsozialisten die Phase der gesetzlichen Gleichberechtigung der Juden als Reichsbürger. Sie wurden zu Staatsbürgern ohne politische Rechte degradiert. Damit gehörten sie als ›Blutsfremde‹ nicht zur ›deutschen Volksgemeinschaft ‹. Sie war ein exklusives Versprechen an die ›Volksgenossen‹, vom Staat ein gutes Leben zu bekommen.

Im Alltag war der Ausschluss nicht gleich zu spüren. Noch im selben Jahr hatte Fred die Pflichtschuljahre absolviert und sich entschieden, seiner Leidenschaft folgend eine Mechanikerlehre zu beginnen. Er fand eine Stelle in einer Werkstätte für Dieselfahrzeuge und besuchte die Berufsschule. 1936, das Jahr der Olympischen Spiele, war eine Phase ohne weitere Radikalisierung, was Hoffnung auf eine Beruhigung der politischen Entwicklung nährte. 74Heinrich Mayer erhielt in diesem Jahr eine weitere Auszeichnung: die Silberne Ehrennadel des Reichsbunds Jüdischer Frontsoldaten für zehn Jahre ununterbrochene Leitung der Ortsgruppe Freiburg. Weiterhin engagierte er sich intensiv in der jüdischen Gemeinde. Zwischen 1933 und 1937 war er Mitglied ihrer Gemeindevertretung, zuletzt Obmann des geschäftsführenden Vorstands. 75

Über Fred berichtete Gerald Schwab, dass er sich, von seiner Statur her zwar nicht besonders groß, aber gedrungen und kräftig, gegen Altersgenossen beherzt und schlagkräftig zur Wehr setzte, wenn sie ihn einen jüdischen Bastard (›Jew bastard‹) nannten. 76In der Schule kassierte er dafür keine Strafe, sondern stieß bei einem Lehrer sogar auf Verständnis. Im Rückblick erschien das Bleiben als illusorisches Zögern, als Verkennen einer Entwicklung. Fred Mayer begründete es damit, dass sich sein Vater an seine Verdienste für das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg klammerte. Wirtschaftliche Überlegungen werden eine ebenso wichtige Rolle gespielt haben. Zwar gab es in Freiburg bereits eine schleichende ›Arisierung‹, etwa durch Notverkäufe an nichtjüdische Unternehmer oder Mitarbeiter. Aber erst 1937 erhöhten staatliche Stellen den Druck auf Juden, ihre Unternehmen weit unter ihrem Wert zu verkaufen oder zu schließen. Damit sollten die ›deutschen‹ Unternehmer von unliebsamer Konkurrenz befreit werden. Erst diese Radikalisierung dürfte Heinrich Mayer die letzten Hoffnungen auf ein Auskommen in Deutschland geraubt haben. Doch 1937 fand er keinen Käufer mehr für seinen Betrieb, dessen Wert er später auf etwa 50.000 Reichsmark schätzte. Seine Schuldner beglichen ihre Außenstände in der Höhe von 10.000 Reichsmark nicht mehr. 77Heinrich Mayer blieb nichts übrig, als seinen Betrieb aufzulassen, nachdem er ein Dreivierteljahrhundert existiert hatte. Im Frühjahr 1938 bestand in der Stadt nur mehr ein Drittel der jüdischen Betriebe von 1933, ein Jahr später gab es keinen einzigen mehr. 78

Читать дальше