Betrachtet man die gesamte Emigration bzw. Flucht deutscher Jüdinnen und Juden zwischen 1933 und September 1939, dem Beginn des Krieges, war Familie Mayer nicht unter denen, die im ›letzten Augenblick‹ Deutschland verließen. Bis 1935 wanderten 90.000 der knapp 520.000 in Deutschland lebenden Juden aus, ein Drittel davon nach Palästina, nur 14 Prozent in die USA und nach Großbritannien. Viele von ihnen waren Studenten, Juristen, Ärzte und Intellektuelle, gegen die sich die ersten antisemitischen Gesetze gerichtet hatten. 79Diese frühe Migration war zudem stark zionistisch motiviert. Beide Faktoren trafen auf Heinrich Mayer und seine Familie nicht zu – als sein Vaterland betrachtete er immer noch Deutschland, nicht ein künftiges Israel, und die Existenz der Familie war nicht an die öffentliche Verwaltung und den Universitätsbetrieb, sondern an die lokale Privatwirtschaft gebunden. Die meisten Juden, zwischen 100.000 und 150.000, flüchteten erst nach den landesweiten Pogromen im November 1938, als das NS-Regime die ersten systematischen, schweren Gewaltexzesse gegen die jüdische Bevölkerung durchführte und auf radikale Weise offenbar gemacht wurde, dass das ›Vaterland‹ nicht mehr schützte oder wenigstens duldete, sondern die physische Existenz angriff.

Die Aufzeichnungen der amerikanischen Immigrationsbehörden zeigen für die Familie Mayer ein differenzierteres Bild als das einer überstürzten Flucht im letzten Moment. Die Emigration geschah weder ad hoc noch unvorbereitet. Heinrich Mayer begann spätestens 1937 die Ausreise seiner Familie zu organisieren, sprich Einreisevisa für die USA zu beantragen. Zu diesem Zeitpunkt war es noch leicht, Visa für die USA zu bekommen. Diese hatten nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 die Einwanderungsquote für Deutschland zwar auf jährlich 20.000 Personen reduziert und im Lauf der tiefen Depression der amerikanischen Wirtschaft in den 1930er-Jahren nicht mehr erhöht. Daran bestand aber auch kein Bedarf, denn die Quote wurde bei weitem nicht ausgeschöpft. Sie erreichte in keinem Jahr zwischen 1933 und 1938 fünfzig Prozent Auslastung. Die meisten deutschen Juden waren nach Frankreich, Belgien oder in die Niederlande gegangen in der Hoffnung, das NS-Regime sei nicht von Dauer. 80

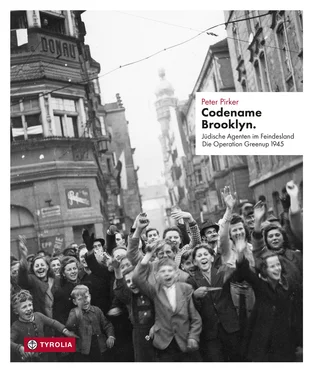

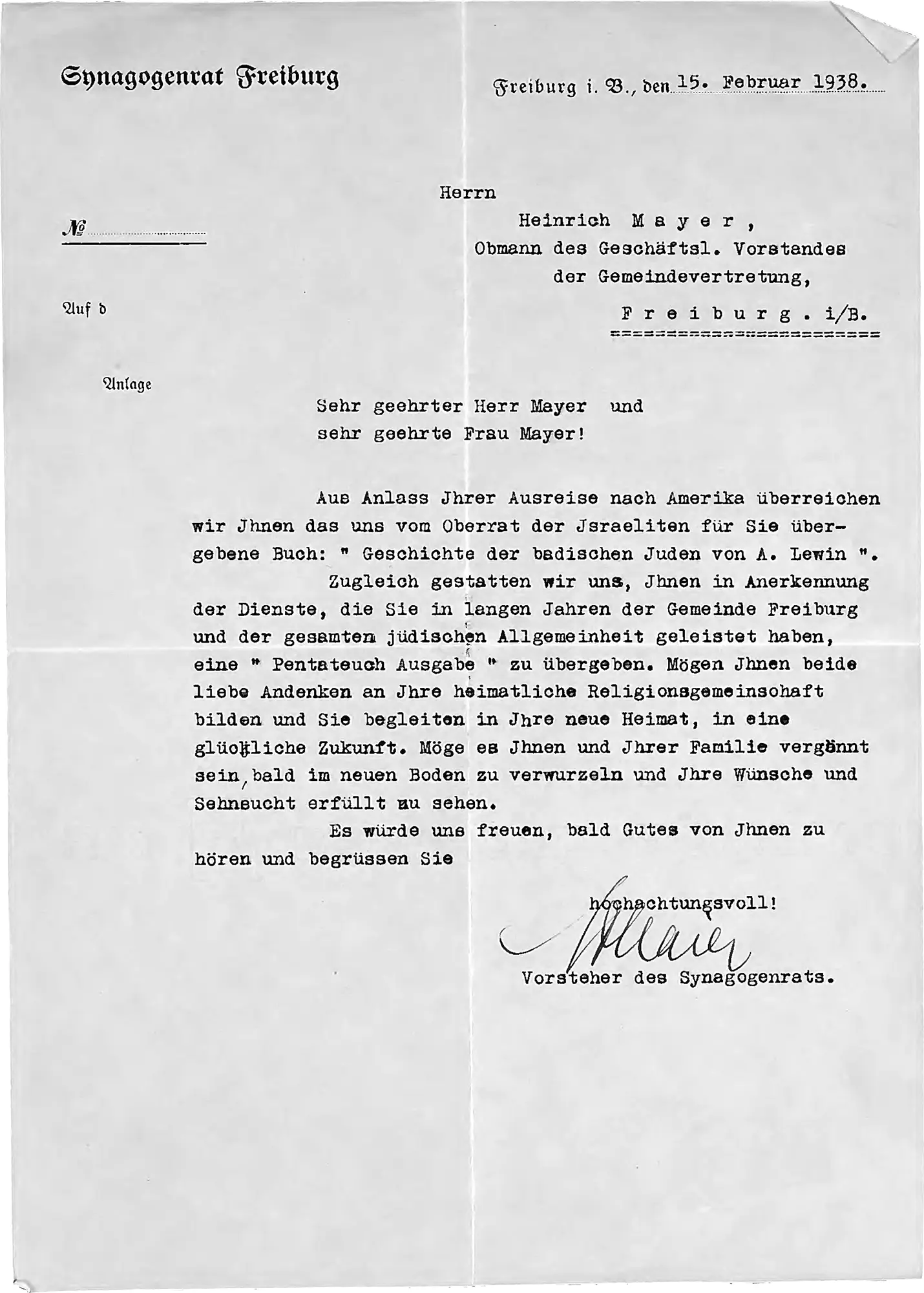

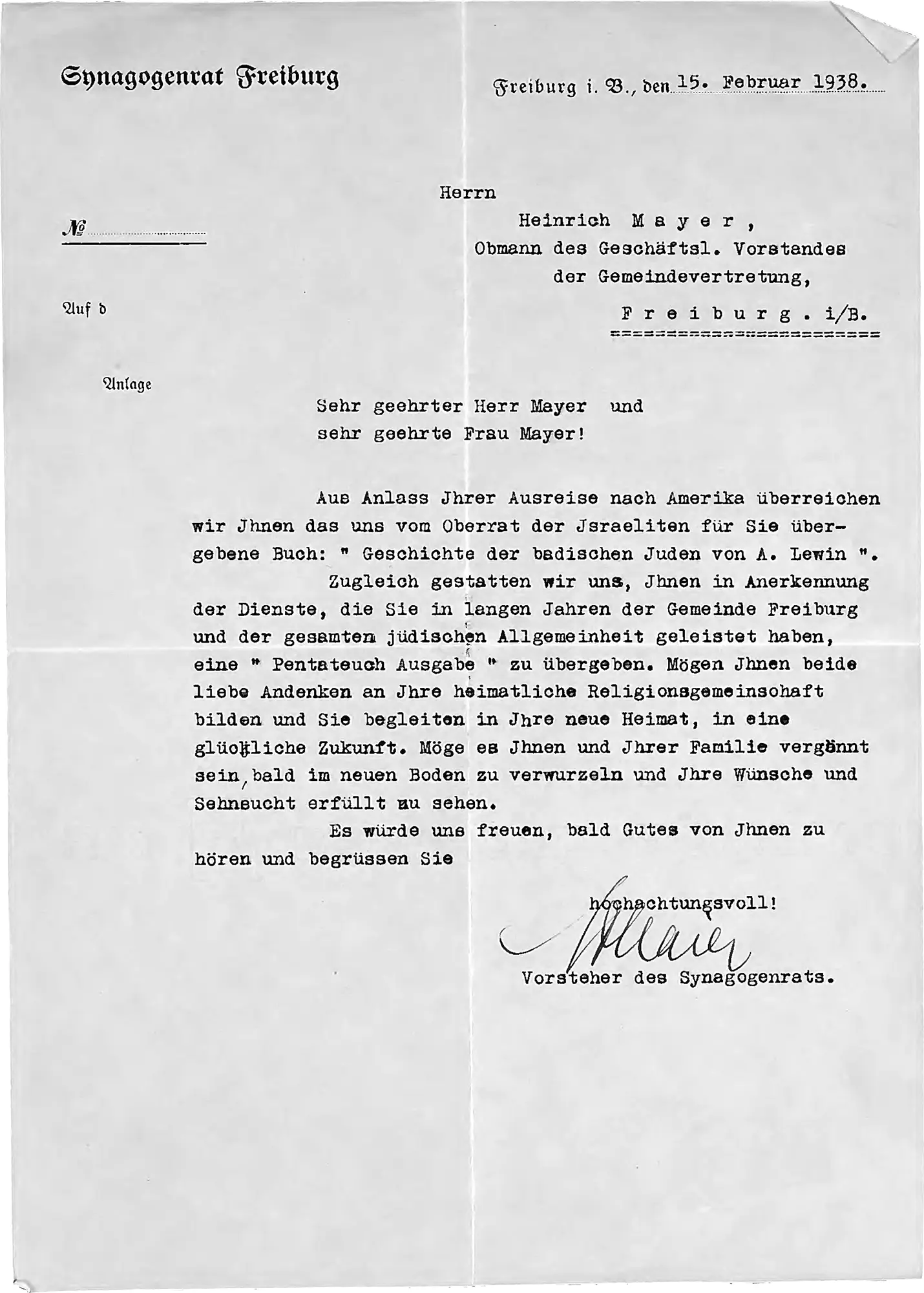

023 Abschied von der jüdischen Gemeinde in Freiburg, Februar 1938.

Am 26. November 1937 erhielt Heinrich Mayer am amerikanischen Konsulat in Stuttgart die Visa für seine Familie und seine Schwiegermutter Hannchen Dreyfuß. Zugleich zeigen die Aufzeichnungen, dass in den Jahren zuvor enge Verwandte, ebenfalls Gewerbetreibende in der Landwirtschaft, bereits in die USA emigriert waren, und zwar aus der Familie von Heinrichs Ehefrau Hilda. Ihr Bruder, der Metzger Kurt Dreyfuß, ging zwei Monate nach dem Tod des Vaters im Mai 1937 an Bord der SS Berengaria und fand im New Yorker Stadtteil Brooklyn Aufnahme bei der Familie seines Onkels Max Heumann. Dieser hatte mit seiner Frau Ida 1936 unweit von Bretten, im Dorf Flehingen, seinen Viehhandel aufgegeben, um den Söhnen Siegfried und Otto, auch sie Metzger, nach Brooklyn zu folgen, wohin sie bereits 1934 bzw. 1935 ausgewandert waren. Sie hatten schon auf die Unterstützung eines Onkels, Adolf Heumann, ebenfalls Viehhändler, bauen können, dessen Kinder Ernst und Alice in den 1920er-Jahren nach New York emigriert waren. Emigration war vor diesem Hintergrund in der Familie sicher ein ständiges Thema, und Fred Mayers Erinnerungen, die er Gerald Schwab erzählte, dürften durch die Diskussionen der Eltern über die Frage der Auswanderung entstanden sein: der Vater aus patriotischen, wirtschaftlichen und sozialen Gründen abwartend, die Mutter dafür. »Wir sind Juden, und wir müssen gehen« – dieser Satz blieb Fred Mayer im Gedächtnis. 81Nachdem Heinrich Mayer in der Freiburger jüdischen Gemeinde den Entschluss zur Emigration bekanntgegeben hatte, erhielt er vom Synagogenrat und dem Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten Dankes- und Abschiedsschreiben und Geschenke zum bleibenden Andenken an Freiburg. 82

Als erste Unterkunft in New York gab Heinrich Mayer die Familie von Berthold Ackermann an, einem Schwager seiner Frau, der ein Lagerhaus in Flehingen betrieben und 1936 gemeinsam mit den Heumanns das Dorf verlassen hatte. In der ländlich-agrarischen Gesellschaft hatten massiver Druck der Nationalsozialisten auf Bauern, organisierte Boykotte, Ausschlüsse aus Viehmärkten, Dorfverweise, Zahlungsverweigerungen, Entzug von Handelslizenzen und Ähnliches das nötige Vertrauensverhältnis zwischen Landwirten und jüdischen Viehhändlern sukzessive zerstört, lange bevor Juden 1938 der Viehhandel überhaupt verboten wurde. 83Wie Heinrich Mayer hatte sich auch Berthold Ackermann in der kleinen jüdischen Gemeinde des Dorfes und in der Synagoge engagiert. 84

Ein Grund, warum die Emigration gewerbetreibenden Juden schwerfiel, waren die restriktiven Devisenregelungen, die es unmöglich machten, erworbenen Wohlstand in größerem Ausmaß zu transferieren. Weder durften Verkaufserlöse als Bargeld mitgenommen werden, noch konnten Devisen in größeren Mengen erworben und transferiert werden. Heinrich Mayer erhielt von der 1937 gegründeten ›Allgemeinen Treuhandstelle für die jüdische Auswanderung‹ die Genehmigung, 12.000 Reichsmark in Dollar umzuwandeln, in den USA bekam er nur die Hälfte davon ausbezahlt – die andere Hälfte behielt sich das Regime ein. 85Das Einzige, was Juden 1938 unbeschränkt aus Deutschland mitnehmen konnten, waren Wissen und Erfahrung. Warum die Mayers nach Erteilung der Visa noch mehr als drei Monate mit der Überfahrt nach New York zuwarteten, ist nicht überliefert. Möglicherweise ging es darum, dass Fred noch seine Lehre abschließen konnte – denn seine Ausbildung zum Mechaniker war in Brooklyn eine weit bessere Grundlage für ein Einkommen als das Wissen und die Erfahrung der Eltern, wie man einen kleinen landwirtschaftlich orientierten Eisenhandel in einer süddeutschen Kleinstadt führt. Ihm gelang es jedenfalls, ein Empfehlungsschreiben eines Ford-Vertreters in Freiburg zu bekommen, das sehr nützlich sein würde.

Am 10. März 1938 ging die Familie Mayer mit Großmutter Hannchen Dreyfuß in Le Havre an Bord der SS Manhattan . Sie hatten fast alles Materielle in Freiburg zurückgelassen, was in drei Generationen aufgebaut worden war. Der amerikanischen Einwanderungsbehörde konnte Heinrich bei der Landung in New York lediglich 200 Dollar vorlegen. Seine Söhne Julius und Friedrich hatten jeweils 50 Dollar in der Tasche.

Fünfzig Dollar, das war eine Monatsmiete für das Reihenhaus in der East 4th Street in Brooklyn, das Kurt Dreyfuß für die Familie organisiert hatte, drei Straßen vom Haus der Heumanns entfernt, bei denen er bisher gewohnt hatte. Alle, inklusive Kurt acht Personen, zogen in das Haus ein. Im Jahr 1940 beherbergte die Familie einen Untermieter, einen 68-jährigen Juden aus Russland ohne Einkommen. Kensington war ein junger Stadtteil im Herzen von Brooklyn, bestand aus Ein- und Zweifamilienreihenhäusern und modernen Apartmentgebäuden, die erst in den 1920er-Jahren errichtet worden waren. Letztere säumten den Ocean Parkway, den prächtigen Boulevard mit Alleebäumen, Rasenstreifen, Bänken und Spieltischen auf breiten Gehsteigen, der vom Prospect Park über fünf Meilen bis nach Coney Island hinunter an die Landspitze Brooklyns führte. In dem Viertel wohnten fast ausschließlich Einwanderer aus Europa und ihre Nachkommen. Von den 90.000 Bewohnern war etwa ein Drittel im Ausland geboren, davon die Hälfte Juden aus Russland und Italiener. Juden aus Polen lebten in den Straßenzügen im Nordwesten des Viertels. Die Bevölkerung gehörte der Arbeiter- und Angestelltenschicht an, nur 20 Prozent waren Eigentümer der Häuser, die sie bewohnten. 86Familie Mayer gehörte nicht mehr zur Schicht der Eigentümer. Die Umkehrung der Verhältnisse in der Emigration betraf auch die Familien selbst. Ernährt wurden sie nun nicht mehr von den Eltern, es waren vorwiegend die unverheirateten Söhne, die für das laufende Einkommen sorgten.

Читать дальше