Das Telegramm ist datiert vom 9. September 1910. Es wurde in Spanien aufgegeben und ist bereits fünf Wochen alt.

Scott reist sofort ab, um in Neuseeland zu seinem Schiff zu stoßen und zum Südpol aufzubrechen.

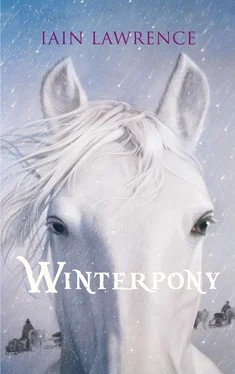

Die Fahrt auf dem alten Dampfer war eine Quälerei, jedenfalls zum größten Teil. Ich war es nicht gewohnt, dass sich der Boden unter meinen Hufen bewegte, und das Rollen des Schiffs machte mich seekrank. Die Sonne brannte zu heiß, das Meer gleißte zu hell. Der Gestank der Hunde war unerträglich.

Am liebsten hätte ich die ganze Zeit Wasser gesoffen, aber ich bekam nur zweimal täglich ein paar Schlucke, wenn der russische Junge mit einem Eimer herumging. Ich beugte mich ihm jedes Mal über den Rand meines Verschlags entgegen, während mir beim Duft des süßen Wassers die Lippen zuckten. Aber immer dann, wenn ich gerade angefangen hatte zu saufen, riss der Russe den Eimer weg.

Mir taten die Beine weh, weil ich mich nicht hinlegen konnte. Mein Rücken juckte von dem Ruß, der aus dem Schornstein niederging, ein schwarzer Regen, der fast alles bedeckte, bis auf die verfluchten Hunde. Sie beobachteten mich unentwegt mit ihren wilden kleinen Augen, die nichts als schmale Schlitze im Fell waren.

Manchmal kam Mr. Meares vorbei und streichelte mich, aber nicht sehr oft. Er kümmerte sich viel mehr um die Hunde als um die Ponys. Das Gleiche traf auch auf seinen Hundeführer zu, einen Russen, den ich nur selten sah und niemals schätzen lernte. Und der Junge, ein Jockey, war so aufgeregt über die weite Reise, dass er die Ponys manchmal einfach vergaß.

Wir segelten nach Süden, immer nach Süden, geradewegs durch den Winter, ohne ihn zu sehen. Wir waren im Sommer losgefahren und kamen im Frühling an, wobei die feurige Sonne jeden Tag heißer schien.

Wir legten auf einer Insel an, wo das Gras grün und üppig wuchs und die Bäume groß waren und reichlich Schatten spendeten. Es gab einen Sandstrand, an dem wir uns austoben konnten, und wir galoppierten durch das seichte Wasser und wirbelten mit unseren Hufen weißen Schaum auf.

Das war ganz und gar nicht das, was ich erwartet hatte. Einige der Ponys, besonders die älteren, hätten hier bis an ihr Lebensende glücklich werden können. Die Wärme tat ihren Knochen gut, während die Sonne sie schläfrig und faul machte. Oft lagen drei oder vier gleichzeitig lang ausgestreckt im Gras und schliefen. Ich musste im Schatten bleiben und mir die Insekten mit meinem Schweif vom Leib halten. Ich war ein Winterpony mit einer dicken Mähne und zotteligem Fell. Ich mochte knisternd kalte Morgen, an denen ich weißen Dampf ausatmete, Flüsse mit eisigem Wasser und Berge mit Schnee auf den Gipfeln.

Aber im Augenblick war ich sehr glücklich. Hier gab es zwar keine Eiszapfen, aber auch keine Stockschläge und Peitschenhiebe. Die Männer schienen nicht grausam zu sein. Aber ich konnte einfach nicht glauben, dass ich nicht mehr geschlagen wurde, und so zuckte ich jedes Mal zusammen, wenn ein Mann die Hand hob, um sich am Kopf zu kratzen oder seinen Hut zurechtzurücken. «Ganz ruhig, Junge», hörte ich ungefähr hundertmal am Tag. «Ganz ruhig, ich tu dir nichts.»

Mr. Meares zog kurze Hosen an, und schon bald waren seine Beine genauso feuerrot wie sein Gesicht. Auf seinem Rücken und an seinen Armen zeichneten sich lange, nasse Schweißstreifen ab, und er legte ein Taschentuch unter seinen Hut, um sich doppelt vor der Sonne zu schützen.

Einige Ponys waren enttäuscht, als er Zuggeschirr und Stränge herbeischleppte. Aber ich arbeitete gern, weshalb es mir nichts ausmachte, obwohl in den Sinn unserer Aufgabe nicht verstand. Wir mussten Holzstämme den Strand entlang ziehen, Stämme, die so schwer waren, dass sie nicht im Wasser trieben. Wir zogen sie bis ans Ende des Strands, kehrten um und zogen sie wieder zurück. Es war eine nutzlose Arbeit, aber wir lernten die englische Art kennen, Lasten zu transportieren. Sie war sanfter als das, was wir gewohnt waren, und beinhaltete eine Führhand am Halfter und einen Keks, wenn wir fertig waren. Ich legte mich mit Freuden ins Zeug, weil ich Mr. Meares gefallen wollte.

Ich wünschte nur, dass der Hengst und einige der anderen Ponys sich ebenfalls gefügt und ihre Angst vergessen hätten. Aber für sie waren alle Menschen zum Fürchten.

Eines Tages kam ein Herr aus seinem Haus, ein Herr mit weißen Haaren und einem kerzengeraden Rücken. Eine Dame hatte sich bei ihm untergehakt. Er blieb stehen, bewunderte den Hengst und fragte den Jockey: «Wie alt ist dieser hier?» Der Jockey zuckte nur mit den Schultern; er wusste es nicht. Also trat der Herr näher an den Hengst heran.

Der Hengst versuchte den Mann zu warnen. Er legte die Ohren nach hinten, senkte den Kopf und schwang ihn vor und zurück. Aber der Mann merkte es nicht – oder verstand nicht – und kam noch näher. Und da griff der Hengst ihn an.

Der alte Mann stand einfach nur da. Vielleicht war er zu überrascht, um wegzulaufen. Mit einem Satz stand der Hengst direkt vor ihm, stieg auf die Hinterbeine und schlug zu.

Im allerletzten Moment hob der Herr einen dürren Arm, um das Pony mit seinem Spazierstock abzuwehren. Dann traf der Hengst sein Ziel, und der Mann flog rückwärts in das Gras. Mit einem Schrei stieg der Hengst wieder in die Höhe und ließ die Hufe wirbeln.

Es waren vier Männer nötig, um das Pony wegzuziehen. Der Hengst bockte, trat um sich und wehrte sich nach Kräften. Die Männer hatten Angst, waren aber auch voller Ehrfurcht. Einen solchen Kämpfer hatten sie noch nie erlebt. Sie nannten ihn Hackenschmidt, nach dem berühmten russischen Ringer, der noch nie einen Kampf verloren hatte.

Ich sah seine Augen an diesem Tag, sie waren ganz wild und verrückt, und wieder einmal fragte ich mich, was ihm bei den Menschen widerfahren war. Er war so wütend und so bitter, dass er sogar den anderen Ponys Angst einjagte. Es gab nur eines, das ihn nicht fürchtete – ein anderer HHengst, ein bisschen jünger, aber genauso wild wie der alte. Die Männer nannten ihn Christopher, meiner Meinung nach ein viel zu netter Name für so ein schreckliches Pony.

Die beiden waren wie zwei Schläger, die sich nur miteinander anfreundeten, damit sie sich nicht gegenseitig umbrachten. Beide waren dickköpfig und ungezähmt. Sobald sie das Geschirr und die Stränge sahen, machten Hackenschmidt und Christopher den Männern klar, dass sie nicht arbeiten wollten. Aber die Männer waren noch dickköpfiger, und obwohl sie manchmal zu viert oder zu fünft an einem Pony hingen, schafften sie es jedes Mal, den beiden das Geschirr anzulegen. Und sie brachten sie jedes Mal dazu, die Arbeit zu erledigen, und das ohne Stock oder Peitsche.

Ich dachte mir, dass sie uns auf eine besondere Aufgabe vorbereiteten, denn kein Mensch – nicht einmal ein Engländer – würde einfach nur aus reinem Vergnügen arbeiten. Ich zerbrach mir den Kopf, was es wohl sein konnte, und hielt überall nach Hinweisen Ausschau.

Der erste Anhaltspunkt kam im November, als ein merkwürdiges Schiff auf unserer Insel eintraf. Es war Captain Scotts Terra Nova , aber das wusste ich damals noch nicht. Ich bemerkte nur den Schornstein, der schwarzen Rauch ausspuckte, und einen alten Geruch nach Tod, den man mit Farbe und Teer übertüncht hatte.

Das Schiff fuhr noch am Anleger entlang, da sprangen die Männer schon an Land, wie Flöhe von einem Hund hüpfen.

Einer dieser Männer hatte eine Pfeife zwischen den Zähnen. Eine Zeit lang lief er mit einem seltsam schaukelnden Gang, als ob das Land unter seinen Füßen sich bewegen würde, obwohl es stillstand. Er marschierte den Anleger auf und ab, drehte sich dann um und kam geradewegs auf die Ponys zu.

Er ging schnell, mit langen Schritten, querfeldein bis zu der Wiese, wo wir grasten. Dort legte er seine Ellbogen auf den Weidenzaun, zog an seiner Pfeife und paffte.

Читать дальше