Was ich dann zu sehen bekam, ergab überhaupt keinen Sinn: Die Kreatur schien sich zu teilen. Der Mann auf dem Rücken des Pferdes erhob sich ein Stück und stieg dann aus dem Sattel. Und da wurde mir klar, dass ein Pferd fast wie ein Pony war, nur größer und schwarz. Ohne dass der Mann es ihm befehlen musste, machte das Pferd aus eigenen Stücken ein paar Schritte rückwärts, um das Seil gespannt zu halten. Es starrte mich ungerührt an, beinahe kalt und völlig unbeeindruckt von meinem Schmerz. Ich wehrte mich nicht. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, Luft zu bekommen. Ich sah dem Mann entgegen, der auf mich zukam, und ich fragte mich, was für ein Wesen das war, das ein Pferd zum Feind eines Ponys machen konnte.

Die Männer schleppten mich davon, weit, weit weg. Ich rief ständig nach meiner Mutter, aber es hatte keinen Sinn. Sie brachten mich ins Flachland, fort von Wald und Bergen, in ein Land voller Menschen. Sie steckten mich in ein Gebäude, in dem es so dunkel wie in einer Höhle war, in eine schmale Nische aus Holzlatten. Hier gab es keine Wiesen mehr, keine Flüsse. Ich trank aus einem rostigen Eimer, in dem das Wasser einen bitteren Geschmack bekam. Einmal am Tag wurde mir ein Leinensack vor das Maul gebunden, und ich leckte die Handvoll Körner auf, die sich darin befanden.

Jeden Morgen führte man mich nach draußen in einen schlammigen Korral. Dort wurde ich gebrochen. Ich wurde gezähmt und gezäumt, und dann lernte ich, den Menschen zu dienen. Ich lernte, schwere Lasten zu ziehen und Befehlen zu gehorchen, die mir immer zugeschrien wurden. Wenn ich den Befehlen nicht schnell genug nachkam, wurde ich geschlagen, mit einem Stock, einer Peitsche oder einer Faust. Einmal schlug man mich mit einer Glasflasche, wieder und wieder, bis sie an meinem Schlüsselbein zerbrach. Es war jeden Tag das Gleiche. Die Ausbildung zog sich stundenlang hin, bis die Männer es satthatten, mich zu verprügeln.

Nach dem Leben, das ich im Wald hatte, machte mich dieses Leben traurig. Ich wollte aus einem Fluss trinken, nicht aus einem Eimer. Ich wollte über die Hügel laufen und mich ins Gras legen. In meinem Stall konnte ich mich nicht umdrehen, geschweige denn hinlegen.

In dem Gebäude gab es viele Ponys, die alle in solchen schmalen Nischen standen, und irgendwo – so weit weg, dass ich ihn nicht sehen konnte – war der silberne Hengst. Ich hörte ihn oft schnauben und wiehern. Manchmal trat er gegen die Holzlatten und zerbrach sie, woraufhin Männer in das Gebäude gerannt kamen. Dann erklangen schreckliche Geräusche: das Knallen von Peitschen, das Brüllen von Männern, das jämmerliche Schreien eines Ponys.

Ich wollte das nicht hören und schickte meinen Geist auf Wanderschaft. Meistens kehrte ich in den Wald zurück, auf die Sommerwiesen, und ich hörte das Surren der schwarzen Fliegen und das Zischen unserer Schweife. Aber eines Tages ging ich an einen ganz anderen Ort.

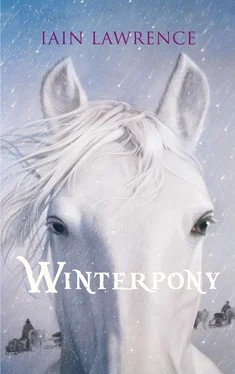

Ich sah ein Land aus Schnee und Eis, ein Portal, das so gewaltig war, dass seine Pfosten aus Bergen bestanden und der Bogen aus einer gewölbten Wolkendecke. Ich sah es im Sonnenlicht glänzen, sah die eisige Fläche, wie ein herrliches, funkelndes Feld.

Mein Geist ließ mich dieses Portal nicht durchschreiten. Aber irgendwie wusste ich, was dahinter lag: ein Ort für Ponys. Ich wusste, dass dort die alte Stute aus meiner Herde war und all die anderen, die gestorben waren, bevor ich geboren wurde. Ich sagte mir, dass auch ich eines Tages dorthin gehen würde, wenn ich es schaffte, durch das Portal zu treten. Und wenn es mir gelang, würde dort meine Mutter auf mich warten.

Diese Vision machte mir keine Angst. Der Gedanke, dass es einen Ort für Ponys gab, der auf mich wartete, spendete mir Trost. Jedes Mal, wenn ich traurig oder einsam war, wenn mir das Leben besonders hart vorkam, ging mein Geist zu diesem sonnenüberfluteten, schneebedeckten Hang.

Die Männer verkauften mich an einen anderen Mann, einen Russen, klein gewachsen und fett, der viel und gerne ausspuckte. Als er mich das erste Mal sah, schob er mir sofort seine dicken Finger zwischen die Lippen, zog sie auseinander und begutachtete meine Zähne. Seine Finger schmeckten nach schrecklichen Dingen, und seine Fingernägel waren wie kleine Steine, die sich in mein Zahnfleisch bohrten.

Der Russe brachte mich zurück in den Wald. Erst fand ich das sehr nett von ihm und hoffte, er würde mich freilassen, damit ich wieder mit den anderen wilden Ponys laufen konnte. Aber stattdessen kam ich in ein Lager in den Bergen, weit weg von dem Ort, wo ich geboren worden war. Dort hatte er einen Trupp Männer, die Bäume fällten und sie in Stücke schnitten. Ich musste die Holzscheite aus dem Wald schleppen, während ein Mann an dem Zaumzeug an meinem Kopf zerrte und ein anderer mir mit einer Weidengerte auf die Flanken schlug. Den ganzen Tag hatte ich das Zuggeschirr an und zog Holz – durch Schlamm und Schnee, in Kälte und Hitze, so viele Monate lang, dass ich jegliches Zeitgefühl verlor. Aus den Monaten wurden Jahre. Im Sommer legten die Fliegen ihre Eier in die langen, offenen Wunden auf meinem Rücken, und der Juckreiz trieb mich fast in den Wahnsinn. Im Winter erfroren die Larven, was mir zumindest in dieser Hinsicht Erleichterung verschaffte. Bei jedem Schlag schrie ich auf.

Ich hatte nicht einmal einen Stall. Ich wurde in der Nähe des Hauses angebunden, wo die Männer schliefen. Wenn es kalt war, zitterte ich stundenlang, und wenn es warm war, kamen die Fliegen in Scharen, und ich dachte, ich würde bei lebendigem Leib aufgefressen. Jede Nacht hoffte ich, dass ich im Schlaf davongleiten würde, zu jenem Portal aus meiner Vision. Ich träumte davon, den Hang hinauf bis zu dem Ort für Ponys zu galoppieren.

Fünf Jahre lang schuftete ich dort, und als die Arbeit erledigt war, war ich es auch. Ich war erst acht Jahre alt und fühlte mich wie siebzehn.

Eines Tages – der Frühling hatte kaum eingesetzt und auf dem Boden lagen noch Inseln aus Schnee – wurde ich zum letzten Mal aus dem Wald geführt. Der Russe fuhr einen Wagen, hinter dem ich hergezogen wurde, hinunter in ein Tal und über einen rutschigen Pfad, der zu einer Straße führte, die nach Osten verlief.

Nachdem wir einige Tage unterwegs gewesen waren, kamen wir in ein trockenes Tal, wo sich eine riesige Mauer quer durch das Land zog. Sie erhob sich von einem Hügelkamm im Süden, tauchte in das Tal ein und gewann mit den Bergen im Norden wieder an Höhe – wie eine Schlange, die sich durch die Gebirgswelt schlängelt. Und mitten in diesem Tal lag eine Stadt.

Was für ein Gewusel an Menschen! Zu Tausenden strömten sie von allen Seiten herbei, wie Ameisen, die zu einem riesigen Bau krabbeln und dabei eine Wolke aus Staub aufwirbeln. Straßenverkäufer priesen dem Russen ihre Waren an und versuchten, ihm Teppiche und Schuhe und alle möglichen Tiere zu verkaufen, sowohl lebende wie tote. Kleine schwarze Äffchen schnatterten in ihren Käfigen und streckten die rosigen Hände durch die Gitterstäbe. Doch der Russe schaute nicht nach rechts oder links, sondern fuhr einfach nur weiter, mit mir im Schlepptau.

Auf einem schmutzigen Feld unterhalb der Mauer wurde ein Pferdemarkt abgehalten. Unzählige Ponys waren auf einem Flecken Gras zusammengetrieben worden, und Tausende von Menschen waren gekommen, um sie zu kaufen. Einige der Ponys wurden in halsbrecherischem Tempo durch die Menge geritten, während andere angebunden in langen Reihen dastanden. Viele sahen alt und erschöpft aus, aber es gab genauso viele junge, kräftige Tiere, die noch jahrelang arbeiten konnten. Ein paar von ihnen waren nicht bei Verstand, sondern gingen in blinder Wut auf jeden los, der sich ihnen näherte.

Der Russe übergab mich einem ungepflegten kleinen Mongolen, der ganz in Schwarz gekleidet war, und erhielt dafür eine Hand voll Geld. Er warf mir einen letzten Blick zu und spuckte mir dann vor die Füße.

Читать дальше