An der Mittelmeerküste Nordafrikas rivalisierte England mit Frankreich. Bismarck konnte sich auf eine kontinentale Politik beschränken und kam somit England nicht in die Quere. Zudem war England auch wirtschaftlich ein Koloss, das soeben gegründete zweite Deutsche Reich hingegen ein Zwerg. Doch Deutschlands Volkswirtschaft wuchs rasant und begann um die Jahrhundertwende die britische zu überflügeln. Das Deutsche Reich wurde nun zum Konkurrenten, der dem British Empire im Welthandel ständig wachsende Marktanteile abnahm, und als solcher als Bedrohung für den eigenen Wohlstand empfunden. Die britischen Imperialisten reagierten darauf in altbewährter Manier, nämlich durch Bildung einer Allianz mit dem Ziel, den Rivalen bei passender Gelegenheit zu erledigen.

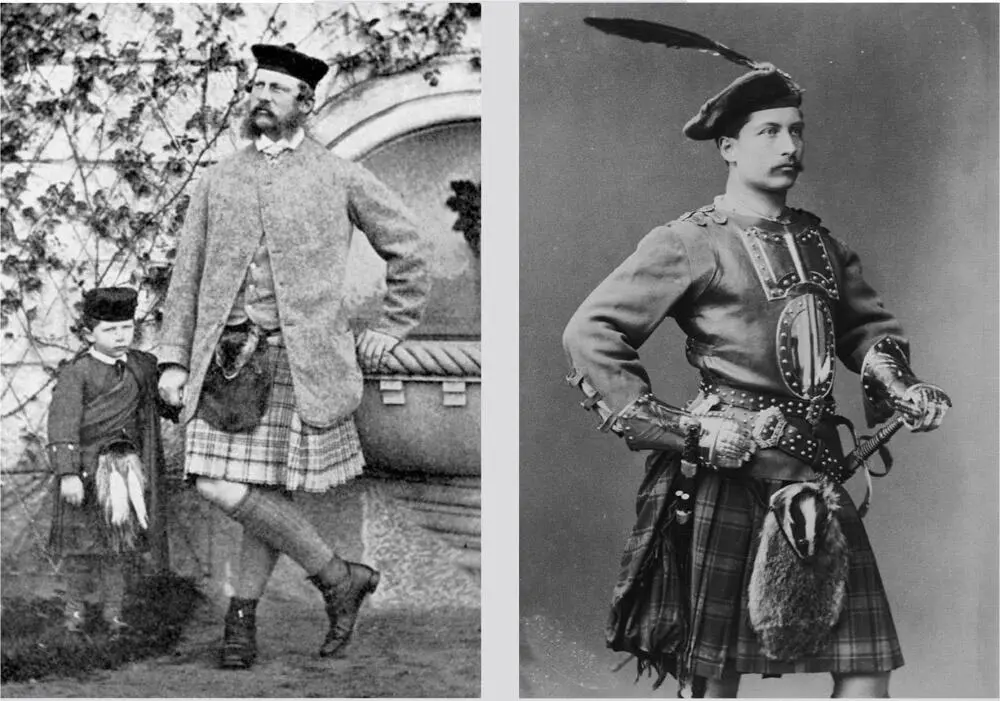

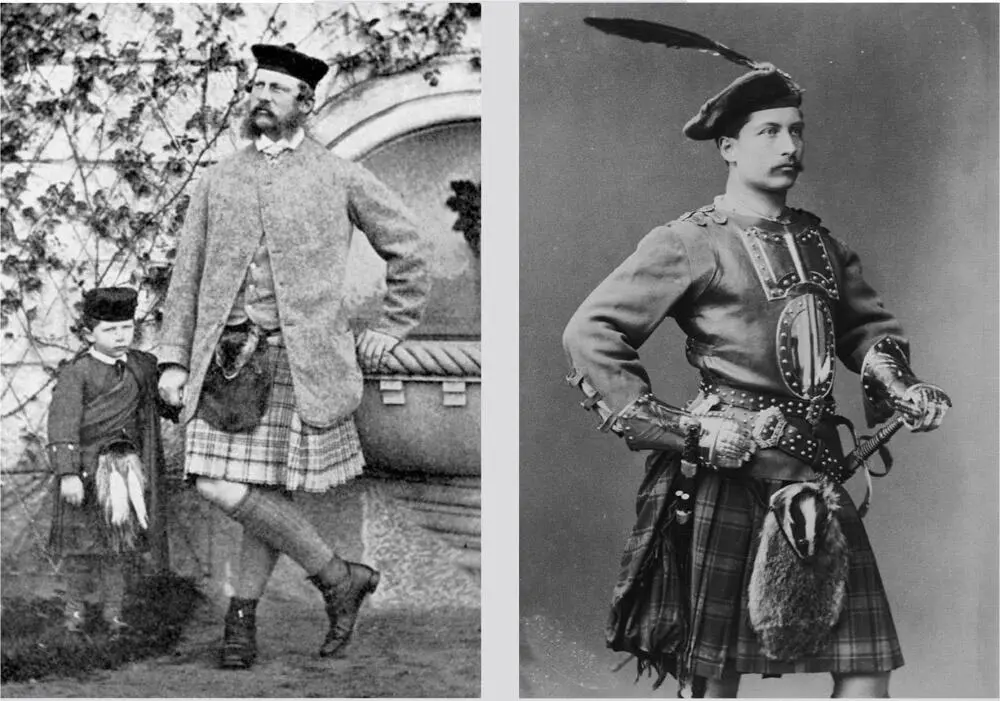

Wilhelm II. als Vierjähriger mit seinem Vater Friedrich Wilhelm auf Schloss Balmoral, Schottland (1863). Rechts: Wilhelm II. als 24-Jähriger in schottischer Tracht. Das Foto signierte er mit »I bide my time« (Ich warte, bis meine Zeit kommt) (© Abb. 1)

Soweit einige Schlaglichter auf die machtpolitische Konstellation vor dem Krieg, die zeigen sollen, wie hochkomplex die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen miteinander verwoben waren. Ziel dieses Buches soll sein, die verwickelte Situation gegenseitiger Konkurrenzverhältnisse und Interessenlagen transparent zu machen. In diesem Zusammenhang muss die These eines »zweiten Dreißigjährigen Kriegs« (Charles de Gaulle 1941 8und Winston Churchill 1944 und 1948 9) neu diskutiert und der Frage nachgegangen werden, ob Wilhelm II. eine Kollision hätte verhindern können.

Den Beginn des Buches bildet eine kurze Rekapitulation der europäischen Machtkämpfe seit der Reformation, die zu den verhängnisvollen Konstellationen Ende des 19. Jahrhunderts führten, woraufhin sich die Rivalitäten zuspitzten. Zum Verständnis der historischen Wurzeln ist diese Rückblende unverzichtbar. Der Dreißigjährige Krieg und die koloniale Eroberung Nordamerikas sind dabei besonders wichtig. Anschließend nähert sich die Betrachtung dem Brennpunkt Balkan, der zum Auslöser des Ersten Weltkriegs wurde. Der Grund aber lag nicht in Serbien, sondern im Spiel der Macht- und Profitinteressen, von einigen wenigen Hasardeuren hinter den Kulissen skrupellos gespielt – oft ohne Wissen der offiziellen Machthaber. So kam es trotz des allgemeinen Friedenswillens zum Countdown in die Katastrophe. Exemplarisch sowohl für die Hybris der Strategen als auch für das Leiden des einzelnen Soldaten steht die folgende Schilderung des »Handstreichs gegen Lüttich« Anfang August 1914. Nach einer Bewertung der Motive und Folgen des »Großen Kriegs« folgt schließlich die Analyse der Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika. Deren Aufstieg zur einzigen Weltmacht ist untrennbar mit dem Ersten Weltkrieg verbunden und nimmt daher in dem Buch größeren Raum ein. Amerikas Eintritt hat den Sieg der Entente erst ermöglicht und damit auch das Ergebnis von Versailles.

Die Ungerechtigkeiten des Vertrags von Versailles waren eine der wesentlichen Ursachen für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Danach konnten die USA ihren Brückenkopf Europa mit dem Zentrum in der neu geschaffenen Bundesrepublik Deutschland weiter ausbauen. So zieht sich die Linie der erfolgreichen Strategie der USA über den Kalten Krieg und den Zusammenbruch der Sowjetunion bis in die Gegenwart, in der, wie Willy Wimmer zeigt, die Bruchlinien des Ersten Weltkriegs erneut aufreißen. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch die Nahost-Expertin Karin Kneissl. Für sie tobt im Nahen Osten immer noch der Erste Weltkrieg. 10Resigniert stellt sie fest: »Es sind unglaublich viele Feiglinge am Werk; es fehlen die Denker mit Rückgrat.« 11Paralysiert stehen sie als Gefangene der eigenen Geschichte vor den Problemen der Gegenwart. Doch nur wer die Vergangenheit reflektiert, kann die Konflikte der Gegenwart lösen und ein Fundament für eine friedlichere Zukunft schaffen.

Neben dem Krisenherd in Nahost hat sich die Ukraine in den Fokus geschoben. Auch hier liegen die Ursachen weit zurück. Schon Bismarck strebte als wichtigstes geopolitisches Ziel die Trennung der Ukraine von Russland an. Heute konstruiert die Publizistik hemmungslos Feindbilder. »Da haben Medien in ganz Europa durch ihre nationale Perspektive wesentlich zur Kriegsdynamik beigetragen« 12, urteilt der Medienwissenschaftler Jürgen Grimm. Dasselbe war im Vorfeld des Ersten Weltkriegs zu beobachten. Als Protest an der Ukraine-Berichterstattung der Leitmedien entzündete sich eine Gegenbewegung im Internet und in unabhängigen Zeitschriften mit beachtlichen Beiträgen von Willy Wimmer.

Krieg und Bürgerkrieg – Spirale der Machtkämpfe (1600–1913)

»Wer nicht von dreitausend Jahren sich weiß Rechenschaft zu geben, bleib im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben.«

Johann Wolfgang von Goethe, West-östlicher Divan 1

England ordnet die Welt neu

Im »West-östlichen Divan« klagt Goethe über die Zersplitterung Europas; er mag dabei wohl an das Geplänkel auf dem Wiener Kongress gedacht haben: »Und wer franzet oder britet, italienert oder teutschet, einer will nur wie der andere, was die Eigenliebe heischet.« 2Die nationalen Egoismen aber, so hoffte Goethe, ließen sich zügeln, sofern die Europäer sich ihrer 3000-jährigen Geschichte bewusst würden – einer Geschichte, die mit der ca. 1000 v. Chr. einsetzenden griechischen und der nachfolgenden römischen Epoche begann. Der hier nun folgende Rückblick muss sich indes auf die 300 Jahre vor dem Attentat in Sarajevo beschränken.

Mit der Reformation war eine westeuropäische Bewegung entstanden, die sich von den Fesseln des römischen Papstes befreien wollte. Gleichzeitig streckten die romtreuen Portugiesen und Spanier ihre Hände nach den neuen Welten in Übersee aus. Gerhard Mercator (1512–1594) schuf im Jahre 1569 eine europazentrierte Weltkarte, die den Seefahrern das Navigieren erleichterte und ihm Weltruhm einbrachte. 3In ihr zeigt sich Europas Wunschdenken, respektabler Mittelpunkt der Erde zu sein. 4Zwei Drittel der Kartenfläche dienten der Darstellung der nördlichen Erdhälfte, während die südliche Erdhälfte ins untere Kartendrittel gepresst war. Die alte Mercator-Karte begleitete 400 Jahre europäischer Weltherrschaft und inspirierte auch John Dee, englischer Mathematiker, Astronom, Philosoph, Mystiker und Berater von Königin Elisabeth I. (siehe Abb. unten)

Mit Erstaunen und wohl auch einer Portion Missgunst verfolgten die angelsächsischen Gelehrten den grandiosen Aufstieg von Portugal und Spanien seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahre 1492. John Dee war mit den Ministern William Cecil (1520–1598) und Francis Walsingham (1532–1590) befreundet. Letzterer baute in den Jahren von 1578 bis 1583 auf dem Kontinent ein Spionagenetzwerk auf – gleichsam eine Vorläuferorganisation des britischen Secret Service. Mindestens 50 Agenten bezahlte er aus eigener Tasche, darunter John Dee, der unter dem Codenamen 007 in seinen Diensten gestanden haben soll. 5Um 1570 brach der Freibeuter Francis Drake zu Kaperfahrten in die Karibik auf. John Dees Expansionspläne gingen deutlich weiter: Um ein »Atlantisches Imperium« errichten zu können – Dee prägte den Ausdruck »British Empire« – forderte er eine königliche Flotte von 60 großen Schiffen oder mehr. »Dadurch werden die Einkünfte der Krone Englands und der öffentliche Reichtum sich wunderbar vermehren und gedeihen und dementsprechend lassen sich die Seestreitkräfte dann weiter ausbauen. Und so wird sich der Ruhm, das Ansehen, die Wertschätzung und Liebe und die Furcht vor diesem Britischen Mikrokosmos über das ganze weite Erdenrund rasch und sicher ausbreiten.« 6Dees Visioen stießen auf offene Ohren, seine Wünsche wurden erfüllt. England siegte im Kampf um die neuen Welten in Übersee.

Читать дальше