2Unter den Zusatzmaterialien finden Sie mehrere Fragebögen zur Erfassung der Depersonalisation und Derealisation.

3Die »Truman-Show« ist ein Spielfilm, bei dem der Protagonist in einer Filmkulisse lebt, ohne es zu wissen. In dem Spielfilm »Matrix« wird u. a. die Frage nach der Wirklichkeit thematisiert.

4Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F). Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis (2004). Bern: Huber

2 Das Symptom, die Diagnose und die Krankheit

Zur Untersuchung bei einem Psychiater, Psychotherapeuten, Neurologen oder Nervenarzt gehört in der Regel die Erhebung eines psychischen oder psychopathologischen Befundes (»psychopathologisch« bedeutet krankhafte Veränderung der seelischen Funktionen). Im Rahmen dieser Befunderhebung beurteilen sie unter anderem auch, ob der Patient Symptome von Depersonalisation und Derealisation aufweist. Im deutschen Sprachraum werden diese Symptome den sogenannten Ich-Störungen zugerechnet, im anglo-amerikanischen den Wahrnehmungsstörungen. Da sehr häufig Patienten nicht spontan über diese Symptome klagen, sollte der Arzt gezielt danach fragen. Werden solche Symptome berichtet, sollte der Arzt den Patienten ermuntern, so ausführlich und konkret wie möglich seine Symptome zu schildern. Wichtig ist dabei auch, dass der Arzt etwas über den zeitlichen Verlauf der Symptome erfährt: Also, handelt es sich um eine Art von anfallsweisem Auftreten, bei dem die Symptome nur für ein paar Sekunden oder Minuten da sind, oder handelt es sich um längere über Stunden anhaltende Zustände, oder gar um einen über Monate und Jahre anhaltenden Dauerzustand? Diese Informationen sind für den Arzt wichtig, weil sie bereits Hinweise auf die zugrunde liegende Erkrankung liefern können. Zum Beispiel kommt es bei der Panikstörung nur zu kurzdauernden Anfällen von Depersonalisation/Derealisation, die üblicherweise noch von anderen Angstsymptomen begleitet sind. Genauso kommt es bei der Temporallappenepilepsie gleichfalls nur zu kurzdauernden Anfällen von Depersonalisation/Derealisation. Bei der Migräne hingegen können auch über Stunden andauernde Depersonalisationszustände auftreten. Es gibt aber auch das Krankheitsbild der Depersonalisations-Derealisationsstörung (DDS). Bei Patienten mit einer DDS ist das ganze Erleben von Depersonalisation und/oder Derealisation gekennzeichnet. Man spricht dann auch von primärer Depersonalisation, wohingegen Symptome von Depersonalisation, die ausschließlich im Rahmen einer anderen Erkrankung auftreten (z. B. Panikstörung, Epilepsie), als sekundäre Depersonalisation bezeichnet werden.

Das oben genannte Krankheitsbild der Depersonalisations-Derealisationsstörung ist eine offizielle Diagnose. Seelische Erkrankungen werden weltweit nach dem Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verschlüsselt. Dieses Klassifikationssystem heißt »Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme« (engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD). Es ist das wichtigste und weltweit anerkannte Klassifikationssystem für Krankheiten in der Medizin. Die Diagnose war bereits in jeder Version des ICD vorhanden und findet sich auch wieder in der neuen 11. Version (ICD-11), die voraussichtlich ab Anfang 2022 in Kraft treten wird. Im Vergleich zur Vorgängerversion ICD-10 wurde erfreulicherweise die Definition an das amerikanische Diagnosesystem angeglichen. Die Diagnose der Depersonalisations-Derealisationsstörung wird in Zukunft nicht mehr unter den sonstigen neurotischen Störungen gemeinsam mit der Neurasthenie (chronisches Erschöpfungssyndrom) geführt, sondern zusammen mit den dissoziativen Störungen aufgelistet. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist das in der Forschung mehr verwendete Diagnosesystem der American Psychiatric Association (APA, Amerikanische Psychiatrische Vereinigung) gebräuchlich (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM; deutsch: Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen). Aktuell liegt die fünfte Version vor (DSM-5, APA 2013).

2.1 Die diagnostischen Kriterien

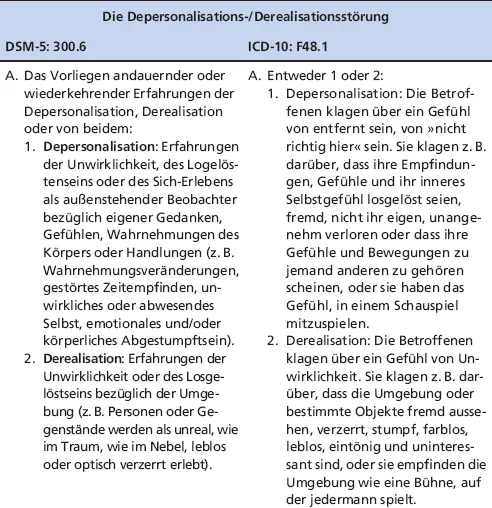

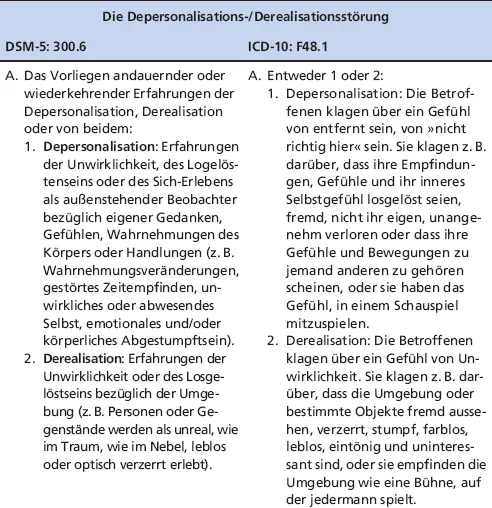

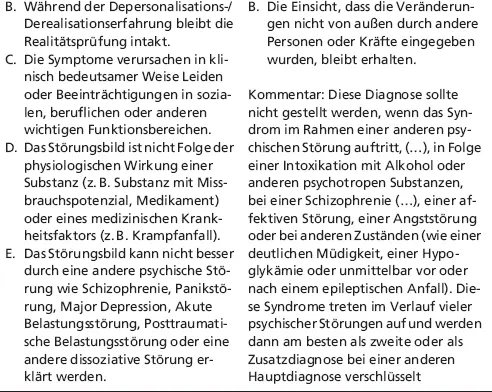

Tabelle 2.1 zeigt die diagnostischen Kriterien der Depersonalisations-Derealisationsstörung im noch gültigen ICD-10 (F48.1) und im DSM-5 (300.6). Im ab 2022 gültigen ICD-11 erfolgt eine weitgehende Angleichung der ICD Kriterien an das DSM-5. Im ICD-10 wird die Depersonalisations-Derealisationsstörung auch als Depersonalisations-Derealisationssyndrom bezeichnet. In beiden Klassifikationssystemen fehlt ein Zeitkriterium. Experten sind sich diesbezüglich aber einig, dass die Diagnose in der Regel nicht vergeben werden sollte, wenn die Symptome nicht über mindestens drei Monate (besser sechs) die meiste Zeit des Tages vorhanden waren.

Tab. 2.1: Diagnostische Kriterien der Depersonalisations-/Derealisationsstörung nach DSM-5 (Abdruck erfolgt mit Genehmigung vom Hogrefe Verlag Göttingen aus dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, © 2013 American Psychiatric Association, dt. Version © 2018 Hogrefe Verlag) und ICD-10.

Die Depersonalisations-/DerealisationsstörungDSM-5: 300.6ICD-10: F48.1

Typischerweise empfinden die Betroffenen die Symptome als quälend. Häufig fühlen sich Betroffene durch die Symptome im zwischenmenschlichen und oder beruflichen Bereich beeinträchtigt. Sehr häufig sind vor allem Ängste, »verrückt« zu werden, die Kontrolle über den Verstand zu verlieren und peinlich aufzufallen (»man könnte mir ansehen, dass etwas mit mir nicht stimmt«). Im späteren Verlauf der Erkrankung leiden die Betroffenen vor allem unter dem Gefühl der Isolation und der Angst, ihr Leben oder den Sinn ihres Lebens zu verpassen. Mit Bezug auf die Arbeits- oder Studier- und Lernfähigkeit beklagen die Betroffenen oft, dass sie Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, neue Informationen aufzunehmen und zu behalten. Im zwischenmenschlichen Bereich fühlen sich die Betroffenen oft durch Ängste in sozialen Situationen, ihre »Gefühllosigkeit« oder dem Gefühl, »nicht authentisch zu sein«, beeinträchtigt.

Für die Diagnose eines Depersonalisations-Derealisationssyndroms ist es erforderlich, dass die Symptome von Depersonalisation und Derealisation nicht durch einen organischen Krankheitsprozess erklärt werden. Die wichtigsten organischen Erkrankungen, die ausgeschlossen werden sollten, sind Anfallskrankheiten wie die Temporallappenepilepsie oder andere Epilepsieerkrankungen, bestimmte Migräneformen und Schädigung des Gehirns durch Blutungen oder Tumore. Weiterhin sollten chronische organische Schlafstörungen (z. B. ein Schlafapnoesyndrom) ausgeschlossen sein, weil chronischer Schlafmangel auch zu Depersonalisation und Derealisation führen kann. Der Ausschluss einer organischen Ursache erfolgt meist in Form einer Blutentnahme und Laboruntersuchung (z. B. zum Ausschluss einer Schilddrüsenüber- oder -unterfunktion), einer Aufzeichnung der Hirnstrommuster mit Hilfe eines Elektroenzephalogramms (EEG) und/oder einer Magnetresonanztomografie (MRT) zur Darstellung des Gehirns. Falls Betroffene in der körperlichen Untersuchung keine neurologischen Auffälligkeiten haben, kann auf eine umfangreiche apparative Diagnostik verzichtet werden. Wenn Betroffene ausschließlich unter einer visuellen Wahrnehmungsstörung leiden (z. B. alles »wie zweidimensional« sehen oder »wie durch dickes Glas«), kann auch die Konsultation eines Augenarztes sinnvoll sein (Michal et al. 2006c). Tatsächlich waren auch die meisten Patienten, die mich wegen eines Depersonalisations-Derealisationssyndroms aufsuchten, wegen ihrer Beschwerden zumindest einmal bei einem Augenarzt gewesen. Allerdings ohne, dass ein Augenarzt jemals etwas Besonderes feststellen konnte. Meiner Erfahrung nach ist eine organische Ursache für einen langandauernden Zustand von Depersonalisation oder Derealisation extrem selten.

Читать дальше