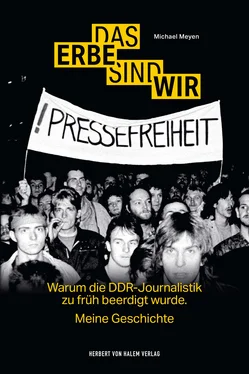

Michael Meyen - Das Erbe sind wir

Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Meyen - Das Erbe sind wir» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Das Erbe sind wir

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Das Erbe sind wir: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Das Erbe sind wir»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Das Erbe sind wir — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Das Erbe sind wir», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Sigrid Hoyer mag das nicht ganz so stehen lassen. »Karl-Heinz wollte das auch so sehen«, sagt sie. »Ich habe ihn als Familienmenschen erlebt, der uns alle gern an einem großen Tisch versammelte. Ihm war der ehrliche Gedankenaustausch wichtig. Eine offene Gesprächsatmosphäre«. 35Es ist unklar, ob sich das auf den Parteisekretär Karl-Heinz Röhr bezieht oder auf den Professor für journalistische Methodik. Wahrscheinlich auf beide. Röhr hat überall versucht, sein »Sozialismusbild zu praktizieren«. Miteinander reden, auf die Menschen achten. »Bei mir gab es keine Parteiverfahren oder irgendwelche Strafen. Vorher war das gang und gäbe«. 36Sigrid Hoyer erinnert sich »an manche ratlose, ja quälende Diskussion«, vor allem kurz vor Schluss. »Dieses ewige Zwischen-den-Zeilen-Lesen«, diese Suche nach dem »kleinsten Ansatz einer Erklärung«. Nach der Wende hat sie gehört, dass »auch in diesem Raum Wanzen hingen«. Die »familiäre Atmosphäre«, die ihr Mentor Karl-Heinz Röhr bis heute beschwört und in seinen Veteranenrunden lebt: Sigrid Hoyer vermutet, dass dieser Wunsch in den 1960er-Jahren wurzelt, in der Idylle der Villa, in der die Fakultät untergebracht war, bevor das Hochhaus am Karl-Marx-Platz gebaut wurde, »ein wenig abgeschirmt vom Rest der Universität«. Ja: Dort gab es diese Strichlisten und übereifrige FDJ-Gruppenleiter, aber sonst war »alles sehr unakademisch«, freimütig, ohne die üblichen Hierarchien. Die Lehrer kaum älter als die Studenten und alle zusammen dabei, eine Journalistikwissenschaft zu erfinden, die Reinhard Bohse, der Mann vom Neuen Forum, heute für einen gar nicht so kleinen Teil des großen Übels hält.

Was hier nicht vergessen werden soll: Sigrid Hoyer ist auch deshalb dabeigeblieben, weil sie als Studentin auf Texte und auf Menschen gestoßen ist, die sie bis heute faszinieren. Willy Walther, der 1963 zur Genreforschung promoviert hat. 37»Als ich das gelesen hatte, spürte ich: So kann man journalistisches Tun durchschaubar, nach und nach handhabbar und damit auch lehrbar machen. Ein verführerischer Gedanke«. Ende 1962 eine Konferenz zum »Q in der journalistischen Arbeit«, ein Buchstabe, der im DDR-Deutsch für Qualität stand. 38»Dort wurden Fragen diskutiert, die mich sehr interessierten: Was Sprache alles mit Inhalten machen kann, wie originelle Blickwinkel einen Stoff zum Leuchten bringen und dem Leser Genuss bereiten«. Und ein Aufsatz von Dietrich Schmidt, erschienen 1961 in der Zeitschrift für Journalistik und auch noch Ende der 1990er-Jahre in den Seminarplänen von Sigrid Hoyer, obwohl die Überschrift eher Reinhard Bohse weckt ( Journalistische Genres als Gestaltungs- und als Kampfformen ) und der Autor schon auf der ersten Seite keinen Zweifel daran lässt, dass Genres für ihn nicht nur »Ausdrucksformen« sind, sondern auch »Waffen politischer Institutionen«. 39Wer weiterliest, merkt schnell, dass Dietrich Schmidt trotzdem nicht den Sprachrohr-Journalismus predigt, der die Massen im Herbst 1989 auf die Straße trieb. Sein Credo: Die Wirklichkeit dokumentieren, dabei eng an den Tatsachen bleiben, aktuell sein, verständlich, manchmal sogar sinnlich. Diese Denkschule hat Hans Poerschke geprägt, der heute Abend der Hauptredner sein wird, 40und Sigrid Hoyer zunächst alles geliefert, was sie für ihre Diplomarbeit brauchte, 41um sie dann fast ein halbes Jahrhundert in Forschung und Lehre zu begleiten.

WARUM AM ENDE ALLES ANDERS KAM, ALS ES DER GRÜNDUNGSDEKAN WOLLTE

Hans Poerschke war heute zum ersten Mal beim Inder. Ein Student hat ihn mit dem Auto daheim in Holzweißig abgeholt, knapp 50 Kilometer Fahrt, Abendessen inklusive. Für mich hat er einen Stapel Kassetten dabei. »Auf dem Dachboden gefunden«, sagt er. »Wenn ich noch Studenten hätte, würde ich das einem geben und ihn daraus etwas machen lassen«. In der Tat: ein Schatz. Acht Stunden Mitschnitt von einem Workshop Ende Mai 1990, der Medienforscher aus Ost und West zusammenbringt. Poerschke hat damals selbst einen Bericht geschrieben. Nützliches Kennenlernen und hoffnungsvoller Auftakt. Erstes Leipziger Seminar zur akademischen Journalistenausbildung . 42

Dieses erste Seminar war zugleich das letzte, und selbst ohne das Wissen von heute muss man nicht den kompletten Kassettensatz durchhören, um den jüngeren Hans Poerschke als einsamen Rufer in der Wüste zu enttarnen. Ost und West reden aneinander vorbei. Sie müssen aneinander vorbeireden, weil politisch und theoretisch Welten zwischen diesen beiden deutschen Wissenschaftskulturen liegen. Die einen insistieren, dass es ohne ihren Marx nicht gehen wird, und die anderen wissen, was aus denen geworden ist, die genauso dachten. Wir haben den Marxismus »mühsam ausgerottet bei uns«, sagt Günther Rager, Professor für Journalistik an der TU Dortmund, erkennbar ironisch mit Blick auf seine Kolleginnen und Kollegen aus München, Göttingen, Eichstätt. »Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir uns das jetzt über den ›Umweg DDR‹ zurückholen wollen?« 43Rager wird ein gutes halbes Jahr später mit Hans Poerschke und meinem Kommilitonen Uwe Madel bei Minister Meyer sitzen und ihn überzeugen, das Kapitel ›Medienausbildung in Leipzig‹ nicht zuzuschlagen. Es ist ein kalter Dezembertag kurz vor Weihnachten, viel kälter als heute, mit Schnee und allem, was damals noch zum Winter gehörte. Beate Schneider und Klaus Schönbach aus Hannover haben kurz vorher abgesagt. Der weite Weg, die schlechte Bahnverbindung, das Wetter. Da scheint es »wenig sinnvoll, auf gut Glück und ohne Konzept zu einem kurzen Treffen beim Minister zu erscheinen«. 44In diesem Moment ist die Leipziger Journalistik mausetot. Seit dem Abwicklungsbeschluss vom 11. Dezember hat es überhaupt nur drei Proteste aus dem Westen gegeben. Zumindest liegt nicht mehr im Universitätsarchiv. Ein Telegramm aus Hannover, auch im Namen von Schneider und Schönbach, ein Schreiben von der IG Medien direkt an Kurt Biedenkopf und eins aus Dortmund, mit der Unterschrift von Rager neben der seiner sieben Professorenkollegen. 45Wir Studenten sind uns genauso einig wie die Leipziger Dozenten, dass der Gründungsdekan nur Günther Rager heißen kann, wenn er denn schon aus dem Westen kommen muss.

Ich werde später in diesem Buch ausführlich über Ende und Neustart berichten und auch über das Ost-West-Seminar, das Hans Poerschke im Mai 1990 auf Magnettonband festgehalten hat. An dieser Stelle nur so viel: Was in der Bundesrepublik unter den Namen Publizistik- oder Kommunikationswissenschaft gewachsen war, hatte wenig bis gar nichts mit dem zu tun, was Sigrid Hoyer und die meisten anderen umtrieb, mit denen ich als Student in Leipzig zu tun hatte. Auch hier wieder mit meinen Worten: Diese Dozenten wollten aus mir einen guten Journalisten machen. Dazu sollte ich verstehen, welche Aufgabe ein Journalist in der Gesellschaft hat, wie der Alltag in einer Redaktion abläuft, wie ich für das, was ich meinem Publikum sagen will oder sagen soll, die passende Form finde, und wie ich die Botschaft nicht nur fehlerfrei formuliere, sondern möglichst originell. Die Forschung war diesem Ziel untergeordnet. Untersucht wurde alles, was helfen konnte, die Ausbildung effektiver zu machen. In der Bundesrepublik interessiert das niemanden (zumindest keinen Hochschullehrer) – bis heute nicht. In München und Münster, in Mainz und Hannover ging und geht es um die Wirkung von Medien, egal ob man Journalisten interviewt, Artikel vermessen lässt oder Nutzer befragt. Was dort mit viel Aufwand erforscht wird, hat man in der DDR vorausgesetzt. Jeder Revolutionär wusste, dass man Zeitungen braucht und die Rundfunksender besetzen muss. Medien wirken, was sonst.

Es ist kein Zufall, dass Horst Pöttker heute Abend auf dem Podium sitzt, jemand, der von sich selbst sagt, dass er »sowohl Journalist als auch Wissenschaftler« sei, und der sich Mitte der 1990er-Jahre für Dortmund entschied, als ihm in Leipzig ein Lehrstuhl für Journalistik angeboten wurde. Es wird in der Diskussion dann nicht ganz klar, wie genau die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen beiden Standorten sind. Wer war zuerst da, wer hat was von wem übernommen? In Dortmund gab es ab 1976 einen Modellversuch und 1980 dann auch ganz offiziell einen Studiengang Journalistik. Von dem Namensvetter in Leipzig haben sich Ulrich Pätzold und Gerd G. Kopper, beide lange dort auf einer Professur, noch 2010 vehement abgegrenzt. 46Wolfgang R. Langenbucher, der parallel zu den Dortmundern zusammen mit der Deutschen Journalistenschule in München etwas ähnliches gestartet hat und auf den Kassetten vom Mai 1990 zumindest in meinen Ohren der angenehmste Gast aus dem Westen ist, erinnert sich, dass »ein Diplom für Journalisten« in den 1970er-Jahren »eine Absurdität« war. Leipzig, die »rote Kaderschmiede«. 47Im Zeitgeschichtlichen Forum wird sich nachher Steffen Grimberg melden, 1968 im Ruhrgebiet geboren, 1989 in Dortmund Diplomstudent, 2009 ausgezeichnet mit dem Bert-Donnepp-Preis, dem wichtigsten Preis für Medienpublizistik, und sagen, dass der Dortmunder Studiengang »ja nach dem ›Leipziger Modell‹ aufgezogen war«. Praxis und Wissenschaft sehr eng verzahnen: »Das ging klar aufs Leipziger Konto, was damals keiner wissen durfte«.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Das Erbe sind wir»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Das Erbe sind wir» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Das Erbe sind wir» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.