Natürlich sind die Klischees der öffentlichen Meinung bereits durch den Fleiß der Kenner berichtigt, denn unsere drei Protagonistinnen, die zu ihren Lebzeiten so oft verkannt, wenn nicht verfolgt wurden, besitzen inzwischen ihre Exegeten und ihre begeisterten Anhänger. Wir werden nicht die Arbeiten der vielen Spezialisten im Detail verfolgen können, die bereits seit einiger Zeit mit peinlicher Genauigkeit die zahlreichen Kontroversen nachzeichnen und die unvermeidlichen Sinnwidrigkeiten erhellen, die die Wege dieser drei Frauen übersäen.

Wir wollen lediglich versuchen, sie mit Genauigkeit und Treue zu lesen, um die Besonderheit einer jeden wiederherzustellen, wobei wir sie zueinander in Beziehung setzen werden. Nicht um das Unvergleichliche zu vergleichen, sondern um die Resonanzen zwischen diesen drei Musiken, die Komplexität der Kultur des zwanzigsten Jahrhunderts und den wesentlichen Anteil der Frauen an diesen sensiblen Orten – das Leben, der Wahn, die Wörter – nachzuzeichnen.

Diese atypischen Genies, diese unvergeßlichen Erneuerungen, sind sie der im übrigen so verschiedenen Weiblichkeit dieser drei Personen geschuldet? Die Frage ist legitim, und der Titel dieses Werkes legt es nahe. Ich möchte zu Beginn nicht darauf antworten. Ich habe diese Untersuchung mit der Hypothese eröffnet, daß ich es nicht weiß, daß »die Frau« eine Unbekannte ist, oder besser, daß ich es vorziehe, nicht zu »definieren«, was eine Frau ist, damit sich die Antwort am Ende einer geduldigen Betrachtung von Beispielen herauskristallisieren kann. Dann vielleicht, nachdem wir jeder gemäß ihrem eigenen Genie gefolgt sind, werden wir eine Tonart hören, die sie einander annähert. Eine Musik, gemacht aus Singularitäten, Dissonanzen, Kontrapunkten jenseits der grundlegenden Akkorde. Vielleicht wird es das sein, das weibliche Genie. Wenn es das gibt. Behalten wir uns die Schlußfolgerung für das Ende der Reise vor.

1Erst wachte der griechische daimon , dann der lateinische genius über die Geburt der Menschen und ihrer Werke; die Frauen hatten für sich eine junon , eine Art tiefen doppelten Ichs, das sie schützte.

2Vgl. Le Robert. Dictionnaire historique de la langue française , S. 880, der diese letzte Entwicklung auf das Jahr 1689 zurückführt.

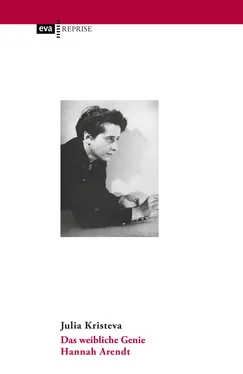

Hannah Arendt

oder

das Handeln als Geburt

und als Fremdheit

I. Das Leben ist eine Erzählung

»Es scheint, als seien bestimmte Personen in ihrem eigenen Leben (und nur in diesem, nicht etwa als Personen!) derart exponiert, daß sie gleichsam Knotenpunkte und konkrete Objektivationen des Lebens werden.« 1Hannah Arendt (1906–1975) schreibt diese Zeilen, die ihr eigenes Schicksal vorwegnehmen, als sie erst vierundzwanzig Jahre alt ist. Sie hat bereits Heidegger, ihr Leben lang eine faszinierende Präsenz, kennengelernt und geliebt und ihre Doktorarbeit in Heidelberg verteidigt: Der Liebesbegriff bei Augustin 2, unter der Leitung eben desselben Karl Jaspers, dem sie sich anvertraut. Von vornherein weiß sie sich »exponiert«, und zwar so sehr, daß sie sich als Knotenpunkt und konkrete Objektivation des Lebens sieht.

Nachdem sie zunächst daran gedacht hatte, sich der Theologie zuzuwenden, und sich dann dem Studium und dem »Demontieren« der Metaphysik gewidmet hatte, besetzt das Leben bald den Hauptteil der Überlegungen der jungen Philosophin. Zunächst das Leben schlechthin : Hannah Arendt muß Deutschland 1933 verlassen, um zu überleben, um der Shoah durch das Exil zu entkommen. Sie hält sich zunächst in Paris auf und kommt schließlich 1941 in New York an, wo sie zehn Jahre später die amerikanische Staatsbürgerschaft erhält. Als Politologin verfaßt sie eine wesentliche Studie über die Geschichte des Antisemitismus und die Ursprünge totaler Herrschaft, um dann schließlich zu ihren grundlegenden Betrachtungen über das Leben des Geistes zurückzukehren.

Früh von der besonderen Leidenschaft ergriffen, für die Leben und Denken eins sind, stellt sie während ihrer wechselvollen, aber zutiefst kohärenten Laufbahn stets das Leben – an sich und als zu erhellenden Begriff – in den Mittelpunkt. Denn weit davon entfernt, ein »professioneller Denker« zu sein, handelt Hannah Arendt ihr Denken im Zentrum ihres Lebens 3. Man könnte in diesem spezifisch Arendtschen Zug eine weibliche Besonderheit erkennen: derart, daß die »Verdrängung«, von der man sagt, sie sei bei der Frau »problematisch«, sie daran hindert, sich in die zwanghaften Paläste des reinen Denkens zurückzuziehen, um ihr Denken in der Praxis der Körper und den Bindungen zu den anderen zu verankern. 4

Doch mehr noch: In all ihren Schriften leitet das Thema des Lebens ihr Denken und befragt ebenso die politische Geschichte wie die der Metaphysik, so daß es sich im Laufe seiner zahlreichen Erörterungen läutert und ausfeilt. Die mit großem intellektuellen Mut aufgestellte, heftig attackierte These, Nazismus und Stalinismus seien die beiden Gesichter ein- und desselben Grauens des Totalitarismus , insofern sie auf die gleiche Verleugnung des menschlichen Lebens hinauslaufen, bildet eine der Grundlagen der Arendtschen Reflexion. Diese lebenszerstörende Verachtung, die in anderen Kulturen bereits bekannt war, erreicht seit dem Ersten Weltkrieg unter dem Druck des technischen Fortschritts einen bisher unerreichten Höhepunkt: Von der gleichen Verleugnung bewegt, jedoch in verschiedener Weise, treffen sich die beiden Totalitarismen im Phänomen der Konzentrationslager. So schreibt sie, »daß in Asien nicht die abendländisch-christliche Tradition von dem Wert jedes Menschenlebens dem Gefühl der Massen von der Überflüssigkeit der Menschen – ein Gefühl, das in Europa ganz neuen Datums ist und sich erst aus der außerordentlichen Bevölkerungszunahme der letzten 150 Jahre ergeben hat, um dann in den Krisen der Massenarbeitslosigkeit akut zu werden – entgegensteht« 5, oder auch: »Diese Menschen konnte man nicht mehr zu politischen oder revolutionären Aktionen bewegen, indem man ihnen sagte, daß sie nichts zu verlieren hätten als ihre Ketten; sie hatten bereits sehr viel mehr verloren als die Kette des Elends und der Ausbeutung, als das Interesse an sich selbst ihnen aus der Hand geschlagen wurde […] Mit dem Verlust der gemeinsamen Welt hatten die vermassten Individuen die Quelle aller Ängste und Sorgen verloren, die das menschliche Leben in der Welt nicht nur bekümmern, sondern es auch leiten und dirigieren. […] Mit ihrer Weltlosigkeit verglichen waren die christlichen Mönche weltverhaftet, voller Interessen für weltliche Angelegenheiten.« 6

Dieser ernste Ton, bei dem sich Wut mit Ironie färbt, verrät eine Sorge mit manchmal apokalyptischen Akzenten, wenn Arendt diagnostiziert, das »radikal Böse« liege im »pervertiert-bösen Willen« (im Kantischen Sinne), die Menschen »überflüssig zu machen«: Anders gesagt zerstört der Mensch des vergangenen ebenso wie des latenten Totalitarismus das menschliche Leben , nachdem er den Sinn eines jeden Lebens beseitigt hat, einschließlich seines eigenen. Schlimmer noch, diese »Überflüssigkeit« des menschlichen Lebens, die die Historikerin mit Nachdruck im Aufschwung des Imperialismus festmacht, verschwindet nicht – im Gegenteil – in den modernen Demokratien, die von der Automatisierung überrollt werden: »…wir können immerhin feststellen, daß dieses radikal Böse im Zusammenhang eines Systems aufgetreten ist, in dem alle Menschen gleichermaßen überflüssig werden. Die totalen Machthaber sind von ihrer eigenen Überflüssigkeit genauso überzeugt wie von der aller anderen, und die totalitären Henker sind so gefährlich, weil es ihnen offenbar einerlei ist, nicht nur ob sie leben oder sterben , sondern ob sie je geboren wurden oder niemals das Licht der Welt erblickten . Die ungeheuere Gefahr der totalitären Erfindungen, Menschen überflüssig zu machen, ist, daß in einem Zeitalter rapiden Bevölkerungszuwachses und ständigen Anwachsens der Bodenlosigkeit und Heimatlosigkeit überall dauernd Massen von Menschen im Sinne utilitaristischer Kategorien in der Tat ›überflüssig‹ werden. Es ist, als ob alle entscheidenden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Tendenzen der Zeit in einer heimlichen Verschwörung mit den Institutionen sind, die dazu dienen könnten, Menschen wirklich als Überflüssige zu behandeln und zu handhaben.« 7

Читать дальше