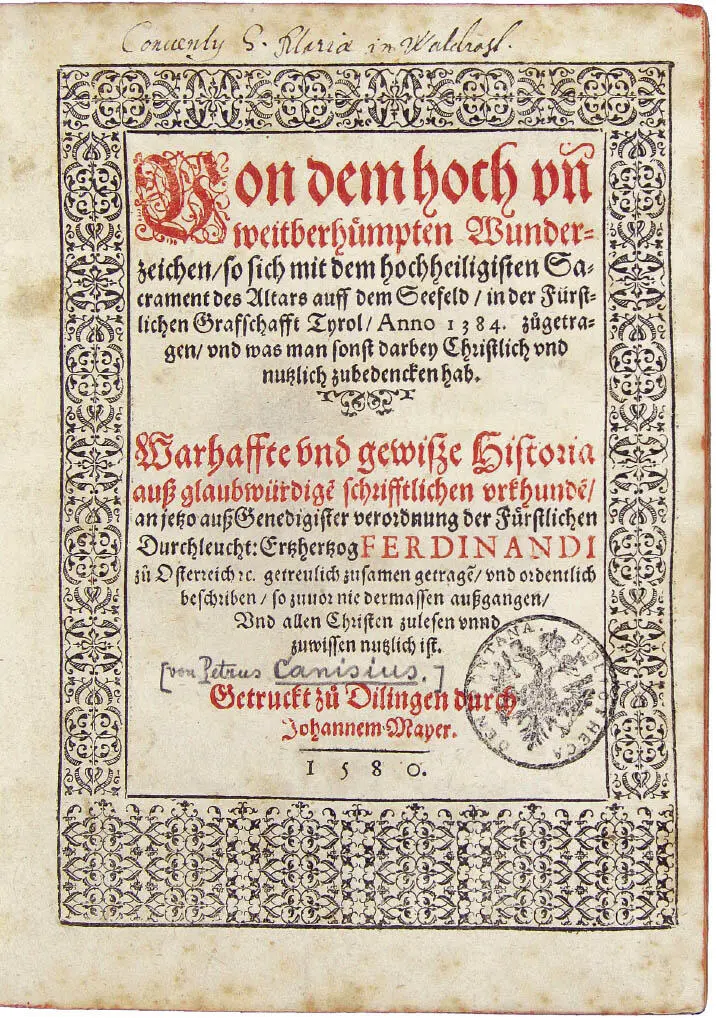

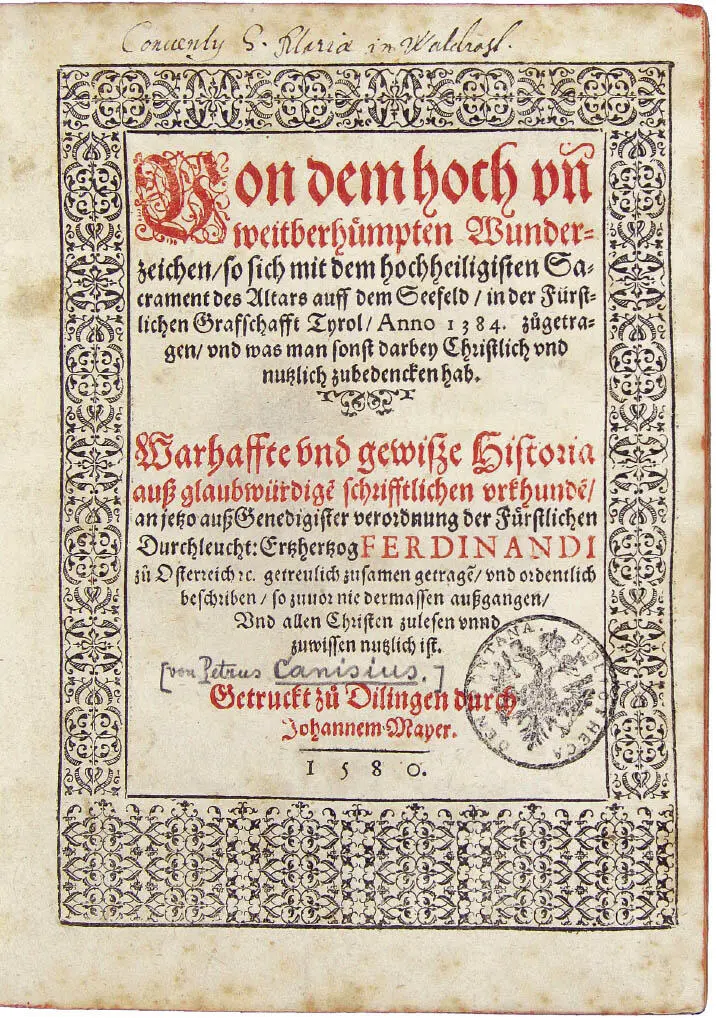

Petrus Canisius hatte also auch in seinem Exil in Freiburg noch so einiges zu tun. Er arbeitete nicht nur wie ein Besessener an der Korrektur seiner früheren Bücher, die er mehrfach neu auflegen ließ. Er hat auch sonst noch unbegreiflich viel Neues geschrieben. Es war die Zeit, in der er sich mehr denn je schriftstellerischen Projekten widmete, die unmittelbar darauf abzielten, die konkrete Frömmigkeit zu beleben. Zu diesem Zweck hatte er beispielsweise noch vor seiner Abreise nach Freiburg im Auftrag des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II. ein Buch herausgebracht, das ein mittelalterliches Sakramentswunder in Seefeld nahe bei Innsbruck in den glühendsten Farben schilderte, um so zur Reaktivierung der darniederliegenden Seefelder Wallfahrt beizutragen.

In Fribourg führte er das weiter: Neben den erwähnten populären Schweizer Heiligenleben schrieb er mehrere fromme Schriften. Am bemerkenswertesten ist kurioserweise ein Büchlein, das vorerst nicht gedruckt worden ist, eine Gebetsanleitung für den jungen Jesuitenschüler Ferdinand von Habsburg, der ca. zwanzig Jahre später als Ferdinand II. einer der katholischsten Kaiser des römisch-deutschen Reiches werden sollte. Diese Gebetsanleitung von 1592 wurde auch für König Philipp III. von Spanien und den späteren bayrischen Kurfürsten Maximilian von Hand abgeschrieben. Erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist es auch im Druck herausgegeben worden.

Der Tiroler Landesfürst Ferdinand II. wünschte sich eine Belebung der eingeschlafenen Seefelder Wallfahrt. Zu diesem Zweck brachte Petrus Canisius 1580 ein Buch heraus, in dem er das Sakramentswunder von 1384 und die damit verbundenen Gebetserhörungen bewarb.

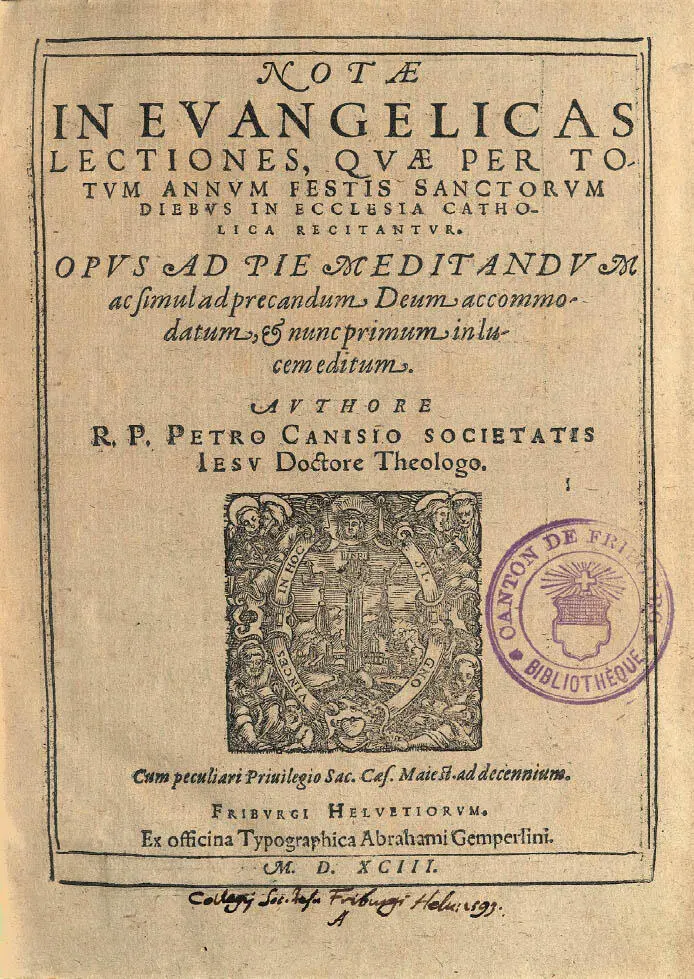

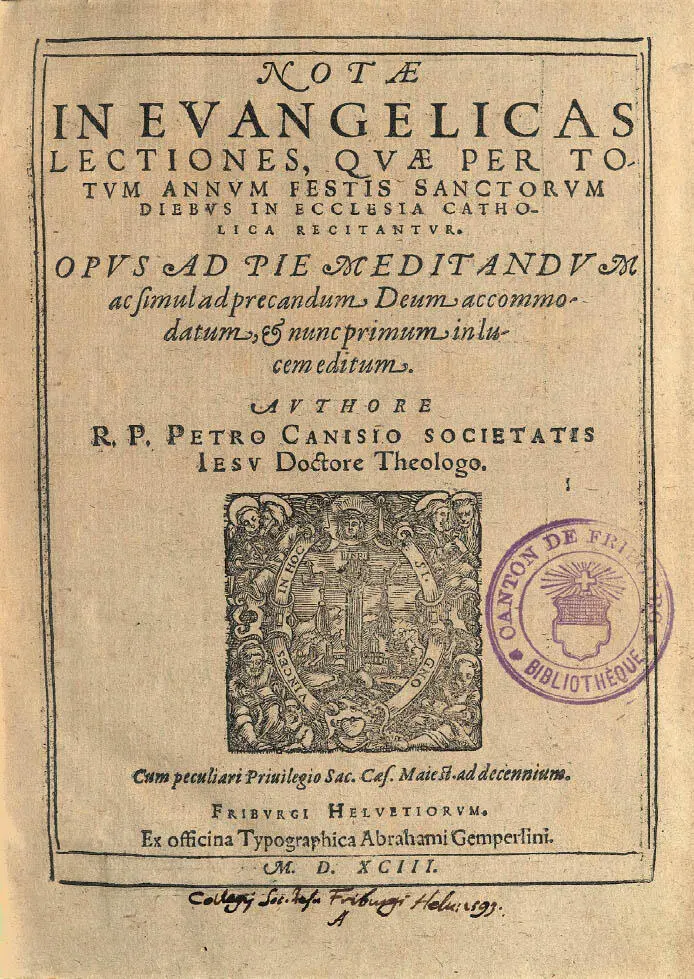

Nun beherrschte Petrus Canisius zwar ganz nach dem damaligen Zeitgeschmack das Format der kleinen frommen Erbauungsschrift, aber auch im Alter dachte er noch immer in monumentalen Kategorien. Seine umfassende Erklärung bzw. Anleitung zur Lektüre und Meditation der Evangelien aller Sonntage und aller Feiertage des Kirchenjahres, die man als sein eigentliches Alterswerk bezeichnen kann, entsprach diesen monumentalen Kategorien. 73Sie wurde 1591 und 1593 unter dem Titel Notae in Evangelicas Lectiones in zwei Bänden im Umfang von sage und schreibe 1172 und 864 Seiten gedruckt. Dieses Büchergebirge schlug voll ein. Besonders begeistert war der Bischof von Lausanne, der seinem ganzen Klerus vorschrieb, sich diese beiden Bände anzuschaffen und der eigenen Predigttätigkeit zu Grunde zu legen. Wie viele Landpfarrer sich wirklich durch diese über zweitausend Seiten lateinischer Bibelauslegung mit ihrem umfassenden biblischen (und z. T. patristischen) Anmerkungsapparat durchgearbeitet haben, ist zwar fraglich. Viele, die sich ihres Lateins nicht wirklich sicher waren, werden froh gewesen sein, dass immer wieder Ausgaben mit deutschen Übersetzungen auf den Markt kamen. So oder so: Dass Petrus Canisius auf dem Umweg dieser beiden Bände auf vielen Kanzeln in der Schweiz und darüber hinaus direkt oder indirekt zu Wort gekommen ist, ist jedenfalls sicher.

Und doch: Bei all seinen zahlreichen Aktivitäten war der alte Mann in Freiburg, der vom Kupferstich aus den 1590ern herabblickt, genau das: ein alter Mann. Aufgrund eines Schlaganfalls im Jahr 1591 und wegen zunehmender körperlicher Schwäche hatte er schon mit kaum siebzig Jahren das Predigen und damit seine wahrscheinlich größte Leidenschaft aufgeben müssen. Bei seiner letzten öffentlichen Ansprache 1596 anlässlich der feierlichen Eröffnung des neuen Kollegiengebäudes der Jesuiten, zu der die Freiburger Jesuiten ihren großen alten Mitbruder noch einmal hervorgeholt hatten, hatte er sich nur noch mit einem kaum hörbaren Flüstern äußern können. Die Publikation seiner beiden dickleibigen Evangelienerklärungen war in gewisser Weise auch so etwas wie eine Verlegenheitslösung dieses leidenschaftlichen Predigers gewesen, der etwas produzieren wollte, das wenigstens „andern zum Predigen nützlich sein kann“ 74, wenn er schon selber nicht mehr predigen konnte.

Die zweibändigen Notae in Evangelicas Lectiones (Hinweise zu den Lesungen aus den Evangelien) von 1591/93 sind das Alterswerk von Petrus Canisius. Geschrieben hat er es für die katholischen Prediger, die sich oft schwer damit taten, über die biblischen Texte in den Gottesdiensten zu predigen.

Dieses Kästchen von Petrus Canisius zur Aufbewahrung von Schreibutensilien wird im Münchener Jesuitenarchiv bis heute als besonderer Schatz gehütet. Zu Recht: In ihm verkörpert sich der Vielschreiber Petrus Canisius, der zigtausende Seiten geschrieben hat – als Buchautor, als Briefschreiber und als Prediger.

Petrus Canisius hatte sich in seinem Leben verbraucht und man sah es ihm offenbar auch an. Als ein französischer Gelehrter 1594 auf einer Reise durch die Schweiz in Freiburg Station machte, schätzte er ihn auf weit über 80. Tatsächlich war er gerade einmal 73 Jahre alt. 75Dass in dieser letzten Phase seines Lebens von einem unbekannten Maler ohne sein Wissen eine Porträtskizze angefertigt worden war, hatte zweifellos auch damit zu tun, dass man allgemein damit rechnete, dass er nicht mehr lange leben würde. Man wollte die Züge dieses berühmten Mannes noch rechtzeitig für die Nachwelt erhalten.

Aber nicht nur die anderen, auch der alte Petrus Canisius selbst war sich sehr bewusst, dass er vom Leben nicht mehr viel mehr als den Tod erwarten konnte. Das bedeutete für einen frommen Katholiken wie ihn natürlich in erster Linie, sich geistlich auf den Übergang ins Jenseits vorzubereiten. Das Einüben in einen guten Tod gehörte zum Standardrepertoire der frühneuzeitlichen katholischen Frömmigkeit, das man aus dem Spätmittelalter herübergerettet und sogar noch intensiviert hatte. Petrus Canisius dürfte mit diesem Einüben schon früh begonnen haben, 76besonders intensiv wahrscheinlich ab dem 50. Lebensjahr, denn ab da galt man gemeinhin als Greis. Und tatsächlich sinnierte er 1574 und damit im Alter von 53 in einem Brief darüber, dass er sich nunmehr „dem Tore des Todes“ 77nähert. Er wollte nicht den Fehler seines Vaters machen, der „vom Tod ereilt wurde, ehe er die Kunst gut zu sterben verstand“ 78. In den 1590er Jahren, mit über 70, war die Vorbereitung auf den Tod noch dringlicher geworden. Es war ja, wie er einen Mitbruder wissen ließ, „das besondere Kennzeichen der wahren Diener Gottes, seine Todesstunde immer vor Augen zu haben und sein Leben in Ordnung zu bringen, um dann das Ende dieser Lebenszeit mit bereitem und frohem Herzen anzunehmen“ 79. Es war endgültig an der Zeit, sich „reisefertig zu machen und vor dem Tode meinen letzten Willen aufzusetzen“ 80, damit „ich in dieser gegenwärtigen Sterblichkeit ein heilsames Lebensende erreiche“ 81. Ende 1596 oder Anfang 1597 wurde dementsprechend ein jüngerer Mitbruder abkommandiert, dem er sein geistliches Testament diktierte. In diesem Testament spricht Petrus Canisius am Ende seines Lebens und damit quasi direkt von seinem Altersbildnis herab.

Ähnlich wie schon etwas mehr als ein Vierteljahrhundert zuvor in seinen etwas umfangreicheren Bekenntnissen 82wollte er damit nach dem „Beispiel des großen Bischofs von Hippo und berühmten Kirchenlehrers Augustinus“ 83sein Leben in Form eines geistlichbiographischen Rechenschaftsberichts Revue passieren lassen. Er war nicht zuletzt auch darin ein guter Schüler des Augustinus, dass er seine von außen betrachtet unbedeutend kleinen Jugendsünden besonders grell hervorhob und überhaupt immer wieder darauf hinwies, dass er das Leben eines „Unwürdigen“ 84gelebt habe und er bei aller seiner Arbeit ein „unnützer Knecht“ 85gewesen sei. Wenn ihm in seinem Leben etwas gelang, dann war das immer der göttlichen Barmherzigkeit zuzuschreiben; bei „jedem Unternehmen verdankte ich den glücklichen Ausgang ausschließlich der Gnade Gottes“ 86.

Читать дальше