Dieser berühmte und einst höchst einflussreiche Jesuit war also im Laufe der 1570er Jahre nicht nur seinem Provinzial, sondern auch vielen anderen Mitbrüdern lästig geworden. Ein theologischer Streit zwischen Petrus Canisius und Hoffaeus um die Frage, ob es erlaubt sei, Zinsen zu nehmen, 58brachte dann das Fass zum Überlaufen. 59Während Hoffaeus das Zinsennehmen unter gewissen Umständen für theologisch legitim hielt, vertrat Petrus Canisius den mittelalterlichen Standpunkt, demzufolge Zinsen dem göttlichen Gebot widersprachen. Dieser konservative Standpunkt war in der anbrechenden Neuzeit kaum noch mehrheitsfähig und vergrämte zudem wichtige Förderer der Jesuiten wie die Fugger, die als Bankiers auf Zinsen angewiesen waren. Hoffaeus sah in Petrus Canisius dementsprechend eine endgültig untragbare Belastung für seine Ordensprovinz. Ihm blieb trotz römischer Protektion bis hinauf zum Papst schließlich nur noch der Rückzug aus dem innersten Zirkel der Macht in der oberdeutschen Jesuitenprovinz. Er ergab sich in seiner typischen Art und Weise in sein Schicksal. Schon Anfang 1578 hatte er an seinen Ordensgeneral geschrieben: „Ich anerkenne meine Schwäche und […] werde daher sehr gern dem Urteil des P. Provinzial beistimmen und den Rest meiner Tage im Frieden des Gehorsams und religiöser Einfachheit zubringen.“ 60Diese Tage im Frieden des Gehorsams und der religiösen Einfachheit sollte er nach dem Willen von Provinzial Hoffaeus in Freiburg im äußersten Westen der oberdeutschen Jesuitenprovinz verbringen und damit so weit entfernt von ihm wie möglich.

Ende 1580 war es dann schließlich so weit. In Begleitung des päpstlichen Nuntius Giovanni Bonomi trat Petrus Canisius seine letzte große Reise an. Er wurde nunmehr zwar im wahrsten Sinn des Wortes an den Rand gedrängt, aber er war auch als Exilant immer noch eine Berühmtheit, und das nicht nur in der katholischen Welt. Als er auf dem Weg nach Freiburg mit dem Nuntius einen Zwischenstopp im tiefprotestantischen Bern machte, wusste man dort sehr genau, mit wem man es zu tun hatte. Die Berner Stadtchronik bezeichnet ihn als „aller Jesuiteren Grossvattern“ 61, also als die Wurzel des Jesuitenübels, das die katholische Kirche in weiten Gebieten nördlich der Alpen fatalerweise wieder auf die Beine gebracht hatte. Er und sein Begleiter konnten von Glück sagen, dass die Berner Stadtväter es mindestens verhindern konnten, dass die aufgebrachte Volksmenge die beiden ohne langes Federlesen am Galgen aufknüpfte. Sie retteten sich mit Müh und Not und unter einem Regen aus faulem Gemüse aus der Stadt.

Die Berner hatten in ihrer antikatholischen Erregung nicht Unrecht: Petrus Canisius war wirklich so etwas wie der Großvater der Jesuiten im deutschsprachigen Raum. Er war der Allererste aus dem Gebiet des römisch-deutschen Reiches gewesen, der in die Gesellschaft Jesu eingetreten war. Das war im Jahr 1543 gewesen. Von da an hatte er ohne Pause für die Verbreitung seines Ordens gearbeitet. Er hatte Kollegien gegründet, hatte Bischöfe und Fürsten als Unterstützer der jesuitischen Anliegen gewonnen und sich in Rom bei seinen Ordensoberen stur und nachdrücklich um mehr und immer noch mehr Jesuiten für die Aufgaben im deutschen Norden bemüht. Er hatte das mit solch unerbittlicher Regelmäßigkeit und Penetranz getan, dass seinem Ordensgeneral einmal der Kragen platzte. Francisco de Borja rügte ihn scharf und empfahl ihm mit unmissverständlichen Worten, dass er endlich „mit den Männern, die Ihnen nach Deutschland gesandt wurden, zufrieden sein“ sollte, weil ohnehin „keine Provinz freigebiger behandelt wird als die Ihrige“ 62. Aber Petrus Canisius war nicht zufrieden. Er warb auch weiterhin mit unermüdlichem Nachdruck darum, dass die römischen Jesuitenoberen nicht vergessen sollten, dass die Mission im häretischen Deutschland mindestens so wichtig sei wie die Mission im heidnischen Indien. Während die Indienmission im 16. Jahrhundert dank der vielfach gedruckten Briefe seines berühmten Mitbruders und Asienmissionars Franz Xaver eine hervorragende Presse hatte und ganze Heerscharen von jungen Jesuiten davon träumten, dort zu arbeiten, 63musste Petrus Canisius mit endlosen Briefen nach Rom dafür sorgen, dass darüber Deutschland nicht ins Hintertreffen gerät. 64Der Erfolg gab ihm recht: 1580 und damit im Jahr seiner Abreise nach Freiburg wurden insgesamt 1111 aktive Jesuiten im Reich gezählt. 65Nicht nur die protestantischen Berner wussten, dass diese eindrucksvolle Vermehrung der Gesellschaft Jesu im Endeffekt ganz auf ihn und seine Arbeit zurückging.

Seinem Nachfolger als oberdeutscher Provinzial wurde er von der jesuitischen Ordensleitung in Rom auch für die Zukunft als wichtiger Ratgeber nachdrücklich ans Herz gelegt. Er war ja, so die Einschätzung der jesuitischen Leitungszentrale, der „Vater aller, die in Oberdeutschland und den angrenzenden Provinzen zu uns gehören“ 66. Und als die Jesuiten im Jahr 1640 mit einem dickleibigen Prachtband ihr hundertjähriges Bestehen feierten, fiel das Urteil über Petrus Canisius sogar noch enthusiastischer aus: „Niemandem verdankte der Orden und der Katholizismus in Deutschland mehr als ihm.“ 67Kein Wunder, dass die Jesuiten im deutschsprachigen Raum zu seinen Lebzeiten nicht selten auch als Canisianer bzw. Canisten bezeichnet wurden. 68

Aber wie es solchen Übervätern mitunter so geht: Er war den nachfolgenden Generationen in seinem Orden mit seinen Eigenheiten zusehends zur Last geworden und musste sich deshalb nun in sein Ausgedinge nach Freiburg begeben.

Freiburg war damals eine Grenzstadt des Katholizismus, praktisch zur Gänze umschlossen von protestantischem Gebiet. Die Ansiedlung der Jesuiten und der damit verbundene Aufbau eines jesuitischen Bildungswesens vor Ort sollten nach den Plänen des Stadtrats diesen katholischen Vorposten langfristig absichern. Damit war man höchst erfolgreich und das hatte nicht zuletzt mit Petrus Canisius zu tun.

Er hatte zwar schon 1582 und damit keine zwei Jahre nach seiner Ankunft alle Leitungsfunktionen in der hiesigen Jesuitengemeinschaft abgeben müssen, aber er konnte auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, um aktiv und einflussreich zu bleiben. Wie an vielen früheren Orten seiner Karriere war er auch in Freiburg ein äußerst beliebter und einnehmender Prediger und geistlicher Begleiter, er war am Ausbau des lokalen Jesuitenkollegs und der damit verbundenen Schule maßgeblich beteiligt und setzte sich auch für die Ansiedlung eines katholischen Buchdruckers in der Stadt ein, die allerdings erst nach einigen Turbulenzen langfristig abgesichert werden konnte. Vor allem profilierte er sich in seiner Freiburger Zeit als der Vorzeigehagiograph der Schweizer. Er schrieb mehrere vielgelesene Lebensbeschreibungen diverser Schweizer Nationalheiliger beginnend beim heiligen Beat, dem berühmten, aber unhistorischen Schüler des Apostels Petrus, bis hin zum heiligen Niklaus von der Flüe aus dem 15. Jahrhundert. Mit diesen frommen Schriften wurde er so etwas wie das katholische Gewissen der in Glaubensfragen uneins gewordenen Eidgenossenschaft – berühmt bei den Katholiken, berüchtigt bei den Protestanten.

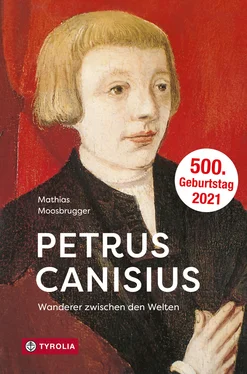

Er machte es also auch in Freiburg so, wie er es in seinem Leben im Anschluss an den Völkerapostel Paulus immer getan hatte und wie man es von einem guten Jesuiten auch erwarten durfte: Er passte seine Arbeit und sich selbst ganz an die Bedürfnisse seiner neuen Wirkungsstätte an. 69Aus dem Altersbildnis des Petrus Canisius aus den 1590er Jahren blickt uns ein echter Freiburger entgegen.

Die Freiburger liebten ihren Petrus Canisius dementsprechend und verehrten ihn schon zu Lebzeiten wie einen Heiligen. Als einmal das Gerücht die Runde machte, er werde Freiburg auf Befehl seiner Ordensoberen doch wieder verlassen müssen, legten sie mit Nachdruck Widerspruch ein. Sie hätten, stellten sie fest, in ihren Kirchen „nicht einen einzigen Leib eines Heiligen. Wir werden einen haben, wenn dieser heilige Mann sich bei uns zur Ruhe legt.“ 70Auf diese einmalige Chance wollten sie keinesfalls verzichten. Aber auch Petrus Canisius liebte seine Freiburger und er tat dies in erster Linie aus religiösen Gründen. Er musste sie zwar immer wieder wegen ihrer unzulänglichen moralischen Anstrengungen tadeln, nicht zuletzt in ihrem Umgang mit den Armen, 71sie hatten aber, wie er mit sehr großer Anerkennung schreibt, „ihre katholische Frömmigkeit bewahrt mitten unter gewalttätigen und rasenden Häretikern, was man als ein Wunder ansehen mag“ 72.

Читать дальше