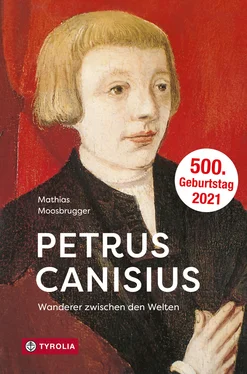

Was dann passierte, könnte man sich nicht symbolträchtiger vorstellen: So wie der rebellische Teenager Peter Kanis Schritt für Schritt aus den Plänen seines Vaters verschwand, so verschwand schließlich auch der noch nicht zehnjährige Bub Peter Kanis aus dem Familienbild auf dem Nimwegener Flügelaltar. Er wurde etwa um 1580 herum übermalt mit seinem Halbbruder Gerit Kanis, dessen Lebensweg mehr nach dem Geschmack Jacobs war und der nach dem Tod des Vaters zum Oberhaupt der Familie werden und ihn viel später auch noch als Bürgermeister von Nimwegen beerben sollte. Wer diese massive Retusche am Flügelaltar in die Wege geleitet hat, wissen wir nicht. Genauso wenig wissen wir, ob sich Peter davon getroffen fühlte, dass man ihn aus dem Doppelporträt mit seinem Vater quasi ausradiert hatte (oder ob er vielleicht sogar erleichtert war). Als Jacob im Dezember 1543 im Sterben lag, war er aber jedenfalls sofort nach Nimwegen aufgebrochen. Er hatte seinen lange gesuchten geistlichen Weg jenseits der väterlichen Welt kaum mehr als ein halbes Jahr zuvor endlich gefunden. Im Mai war er zum ersten Mitglied der Gesellschaft Jesu aus dem römisch-deutschen Reich geworden. In seinen zahlreichen Briefen und vielfältigen anderen Schriften gibt es keinen Hinweis, wie sich Petrus Canisius angesichts des Todes des Vaters gefühlt haben mag. Allerdings gab er etwa ein Vierteljahrhundert später in seinen Bekenntnissen eine gewisse Furcht um das Seelenheil des Vaters zu Protokoll, der „viele Fehler begangen und manches nicht gesühnt hat“ 36. Ein anderer seiner Halbbrüder, Derick Canisius, der auch Jesuit geworden war, erinnerte sich viel später jedoch daran, dass Peter diesem Problem unmittelbar am Totenbett des Vaters auf seine typische Art begegnet war: Er bat „nach dem Tode seines Vaters die ganze Nacht unter vielen Tränen Gott […], seinem Vater Verzeihung und Frieden zu schenken. Und Gott, der Vater der Erbarmungen hörte seine kindlichen Seufzer und tat Canisius kund, daß sein Vater und seine Mutter im Himmel seien.“ 37

Einen vielleicht noch intimeren – und biographisch versöhnlicheren – Einblick in das komplizierte Vater-Sohn-Verhältnis als diese sehr fromme Erinnerung bietet das, was Petrus Canisius selbst etwas mehr als ein halbes Jahrhundert später in seinem letzten Lebensjahr an seinen Neffen schrieb: „Mach deinem Namen Jakobus keine Schande; du hast dir ja mit diesem Namen das Leben meines Vaters zum Vorbild genommen, und du weißt wohl, welch seltene und hervorragende Fähigkeiten er hatte.“ 38Die Befreiung aus der väterlichen Welt hatte seinen Traum von einem geistlichen Leben überhaupt erst möglich gemacht. Aber trotzdem blieb er bis zu seinem Tod mit spürbarem Stolz der Sohn des Jacob Kanis, der sich nicht nur unermüdlich um seine eigene Karriere gesorgt hatte, sondern genauso unermüdlich (wenn auch erfolglos) auch um die Karriere seines Sohnes.

Das Bild des jungen Peter Kanis auf dem Nimwegener Flügelaltar wurde erst bei einer Restaurierung im Jahr 1988 hinter der nachträglichen Übermalung wieder freigelegt, nachdem es kurz zuvor mit Hilfe von Röntgenstrahlen dort wiederentdeckt worden war. Der Altar wird heute in dieser ursprünglichen Form im Stadtmuseum von Nimwegen aufbewahrt. 39Erst seit damals blickt dieser noch nicht zehnjährige Bub mit seinem versonnenen Blick wieder in eine ihm noch weitgehend unbekannte Welt hinein – eine Welt, die er als Erwachsener vor allem auf religiöser Ebene wie kaum einer seiner Zeitgenossen im religiös höchst turbulenten 16. Jahrhundert mitgestaltet hat. Dazu musste er aber aus der väterlichen Welt von Nimwegen ausbrechen und nach neuen Welten Ausschau halten.

Freiburg in der Schweiz: Der alte Petrus Canisius und sein Blick in die Vergangenheit

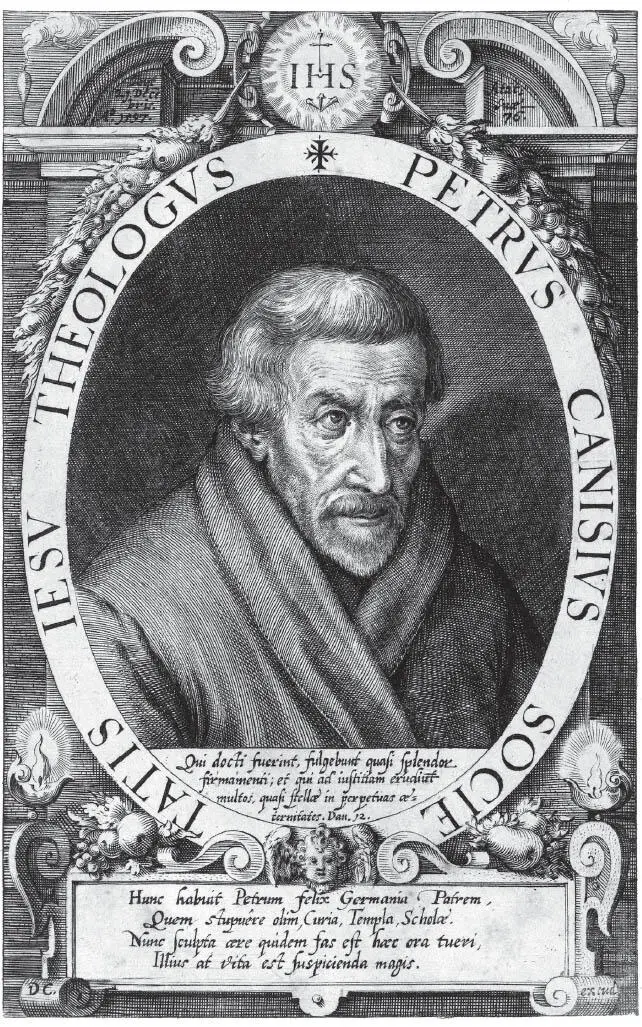

Viel erinnert auf dem Bild des altgewordenen Petrus Canisius, das ihn in den späten 1590er Jahren und damit in seiner letzten Lebensphase im schweizerischen Freiburg zeigt, nicht mehr an den jungen Peter Kanis vom Nimwegener Flügelaltar, das auffallend volle Haupthaar und die Frisur vielleicht ausgenommen.

Das dürfte ihm durchaus recht gewesen sein. Immerhin hatte er über die Jahre hinweg eifrig daran gearbeitet, sich von seinen heimatlichen und familiären Wurzeln zu emanzipieren und ganz in dem geistlichen Leben aufzugehen, für das er sich gegen die väterlichen Pläne entschlossen hatte. Dieses neue geistliche Leben hatte er mit einem existenziellen Befreiungsschlag begonnen, als er sich am 8. Mai 1543 und damit punktgenau an seinem 22. Geburtstag durch seine ersten Gelübde an die junge Gesellschaft Jesu gebunden hatte, die nördlich der Alpen damals noch kaum bekannt war. Der 8. Mai war für ihn fortan dementsprechend nicht mehr in erster Linie sein Geburtstag als Sohn einer wohlhabenden Bürgermeisterfamilie, sondern der Tag seiner geistigen Wiedergeburt als Jesuit. Damit hatte er sein altes Leben – diesen bis auf einige göttliche Gnadeninterventionen geistlich mehr oder weniger vergeudeten „Zeitraum vor meinem Eintritt in die Gesellschaft Jesu“ 40– endgültig hinter sich gelassen, und zwar ganz bewusst „ohne Abschied von meinen Eltern zu nehmen und ohne Wissen meiner Freunde“ 41. Sie waren ja ein Teil seines alten Lebens. 1547 instruierte er sogar einen seiner jesuitischen Mitbrüder, dass die Briefe seiner leiblichen Brüder erst nach einer ordensinternen Zensur an ihn weitergeleitet werden sollten. 42Nichts sollte ihn mehr unmittelbar mit seinem alten Leben verbinden. Was er für seine Familie in Zukunft noch sein sollte, das war er (und zwar tatsächlich mit sehr großem Einsatz) als religiöser Ratgeber und Wächter über ihre katholische Rechtgläubigkeit. 43

Dieser ausdrucksstarke Kupferstich von Dominikus Custos aus dem Jahr 1599 bietet ein authentisches Porträt des altgewordenen Petrus Canisius. Er ist zur Grundlage aller späteren Darstellungen in Kunst und Kitsch geworden.

Als der alte Petrus Canisius in den späten 1590ern quasi von seinem Altersbildnis auf sein Leben zurückblickte, blickte er dementsprechend vor allem auf sein zweites Leben und damit sein Leben als Jesuit zurück. In diesem zweiten Leben hatte er auch tatsächlich unglaublich viel erlebt: Grundlegend für alles Weitere war, dass er seiner jesuitischen Berufung schon sehr früh ein klares Profil gegeben hatte. Ihm war bewusst geworden, dass seine Lebensaufgabe als Jesuit darin bestand, „mit dem Engel der Deutschen (dem hl. Michael)“ 44zusammenzuarbeiten und sich dementsprechend vor allem für die Wiederbelebung des scheintoten deutschen Katholizismus einzusetzen. Das ging so weit, dass er während seiner zweieinhalb italienischen Jahre von 1547 bis 1549 von seinem Ordensvater Ignatius von Loyola wegen seines ständigen „Brütens über Deutschland“ 45ermahnt werden musste. Aber er konnte nicht anders: Der Einsatz für die Wiederaufrichtung der katholischen Kirche in Deutschland war das große Anliegen, das sein ganzes weiteres Leben prägte, und er war bereit, sich und seine ganze Existenz dafür in die Waagschale zu werfen. Der Rektor des Prager Jesuitenkollegs Ursmar Goisson traf in diesem Zusammenhang den entscheidenden Punkt, wenn er feststellte, er „besitzt die Gabe, allen alles zu sein“ 46. Petrus Canisius folgte tatsächlich ohne jeden Vorbehalt dem berühmten Motto des Völkermissionars Paulus, der im Blick auf seine eigene missionarische Wandlungsfähigkeit von sich gesagt hatte: „Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten.“ (1 Kor 9,22) Als brennender Katholik übersetzte er das für sich so: Nur indem er für die Deutschen ein ganzer Deutscher wurde, konnte es ihm gelingen, aus den Deutschen wieder ganze Katholiken zu machen und sie so zu retten. Das wurde nicht nur zu seinem persönlichen Leitgedanken. Er machte daraus auch ein grundsätzliches missionarisches Prinzip, das er im Sommer 1565 seinem Orden für alle Aktivitäten nördlich der Alpen empfahl: Es musste demnach darum gehen, sich „soweit als nur möglich den Deutschen und ihrer Eigenart anzugleichen“ 47. Damit dürfte er bei der römischen Ordensleitung offene Türen eingerannt sein, denn schon 1549 hatte man ihm und seinen Gefährten, die gerade im Begriff waren, nach Deutschland aufzubrechen, von dort den Rat mitgegeben, sie sollten sich „den Sitten jenes Volkes […] gleichförmig machen“ 48.

Читать дальше