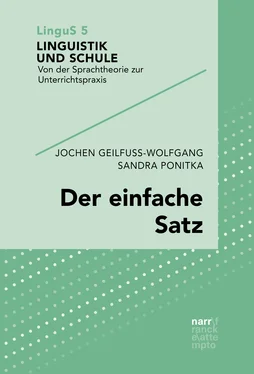

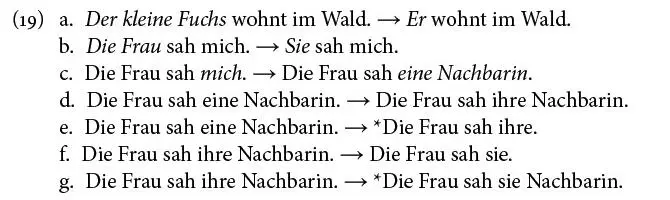

Wie die Beispiele unter (19a–c) zeigen, können die Personalpronomen er , sie und mich eine Phrase mit einem Nomen ersetzen oder durch eine solche ersetzt werden. Anders verhält es sich jedoch zum Beispiel mit den Possessivpronomen wie mein , dein , sein , unser . Sie treten meistens wie ihre in (19d–g) in der Syntax als Artikel auf. Es ist lediglich die Semantik, die das „besitzanzeigende Fürwort“ als solches definiert. Der Pronomenbegriff aus der Schulgrammatik muss demnach dringend überarbeitet werden. Die Lehrkraft sollte hierbei eine differenziertere Aufbereitung vornehmen, als sie aktuell in den meisten gängigen Lehrmaterialien zu finden ist.

2.6 „Groß oder klein?“ – Arbeit mit Pseudoworttexten am Beispiel der Großschreibung

Anlehnend an das Experiment der Klasse 4 stellt die Arbeit mit Fantasiewort- oder Pseudowortdiktaten ein großes Potenzial für den Grammatikunterricht dar. Hierfür lässt sich auch das Pseudowortdiktat von Nünke und Günther (2005, 7ff.) als Beispiel anführen. Dem Pseudowortdiktat liegt ein echter Text zugrunde. Die Inhaltswörter wurden mehrheitlich durch Pseudowörter ersetzt. Die Funktionswörter wurden fast vollständig beibehalten. Nur so ist es möglich, die syntaktische Struktur des Satzes bzw. der einzelnen Phrasen zu identifizieren. Das Pseudowortdiktat ist an dieser Stelle vollständig in der Kleinschreibung wiedergegeben. Zudem sind einige Pseudowörter wie dippige an die morphologische Struktur eines prototypischen Adjektivs angepasst.

tom, der dippige jonki

tom ist ein bilker, tilsiger jonki. die dalledi, bei der er uckelt, wohnt in einem mill in einer droppelbull, zu dieser dalledi gehören: bakullen, kullen, lisa und ihr masen. da tom ein schuckeliger, tulliger jonki ist, hat er tecken in allen dolpen und talsen. leider hat das billebo ein malles droll: seine dippidell. häufig dippelt tom seinen muck oder kann sich nicht mehr an dolsen mit tecken erinnern. an einem ralken lullemull ockselt der jonki einen sappeldill. plötzlich dippelt er, wo sein damill ist. da findet lisa zusammen mit teckanen das dilpige billebo und dackt es zurück.

Beim Lesen wird durch den geübten Leser automatisch eine Großschreibung am Satzanfang sowie die satzinterne Großschreibung gedanklich hergestellt. Trotz der Pseudowörter können Adjektive wie bilker oder tilsiger , Verben wie uckelt oder dippelt und Nomen wie jonki , dolpen oder talsen identifiziert werden. Dies ist möglich, weil die Wörter die gleichen syntaktischen oder morphologischen Merkmale zeigen wie prototypische Vertreter der jeweiligen Wortartenklasse.

Anregungen für den Unterricht

Im Unterricht können dieses oder weitere Pseudowortdiktate bzw. -sätze in unterschiedlicher Weise genutzt werden:

Die Schülerinnen und Schüler können die Wortarten einzelner Pseudowörter bestimmen und begründen. Die erkannten Merkmale sollten diskutiert und reflektiert werden.

Denkbar wäre zudem, dass Schülerinnen und Schüler aus echten Texten eigene Pseudoworttexte erstellen. Hierbei muss ihnen allerdings eine grundlegende Anleitung gegeben werden. Im Anschluss können Bestimmungs- und Kategorisierungsübungen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern erfolgen. Auch bei dieser Variante ist eine begleitende und abschließende Diskussion und Reflexion wichtig.

Darüber hinaus bietet es sich an, das Pseudowortdiktat klassisch als Übungsdiktat1 zu nutzen. Im Anschluss kann die Großschreibung – vor allem die satzinterne Großschreibung – durch Partnerarbeit oder im Plenum verglichen werden. Hierbei wird sich voraussichtlich zeigen, dass Pseudowörter wie jonki , dalledi oder droppelbull mithilfe der Großschreibung als Nomen im Text durch die Schülerinnen und Schüler identifiziert werden können. Auf diese Weise wird den Schülerinnen und Schülern durch selbstentdeckendes und erforschendes Lernen gezeigt, dass die Großschreibung von Nomen eben nicht auf einem semantischen Begriff beruht, sondern syntaktisch motiviert ist.

2.7 Kurze Zusammenfassung

Das Wortmaterial, das zur Anfangsarbeit im Grammatikunterricht genutzt wird, sollte lediglich prototypische Vertreter einer Wortart beinhalten. Ist es den Schülerinnen und Schülern gelungen, Kategorien auszubilden, kann damit begonnen werden, die Außenseiter bzw. Grenzgänger einer Wortart zu untersuchen. Die Lehrkräfte sollten zudem grundsätzlich bemüht sein, sich in der Vermittlung der Wortarten auf syntaktische und morphologische Begriffe zu stützen. Hierfür ist es notwendig, zu betrachtende Wörter jeweils in einen syntaktischen Kontext einzubetten, um Ambiguitäten zu vermeiden und syntaktisches sowie morphologisches Verhalten aufzuzeigen. Auf diese Weise ist die Bestimmung eines syntaktischen Wortes möglich, die im Fokus einer Wortartenbestimmung in der Schule stehen sollte. Ein großes Potenzial bietet die Arbeit mit Pseudoworttexten, die es ermöglichen, semantische Begriffe auszublenden.

Die Lehrkraft notiert die folgenden Wörter an der Tafel: leben , spielen , Ball , dass , seit . Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, die jeweiligen Wortarten zu bestimmen. Bei dem Wort seit kommt es zu einer Diskussion im Klassenraum. Schülerin 1 spricht sich für die Wortart Präposition aus, Schüler 2 identifiziert seit als Subjunktion. In der Klasse finden sich jeweils Fürsprecher für die Schüler.

Erklären Sie den Konflikt im Klassenzimmer und dessen Ursachen. Wie können Sie vorgehen, um das Problem gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern aufzulösen?

„Voller Stolz betrachtet ein Mann seinen Bogen, der ihm beim jagen stets große dienste erwiesen hat. Er schoss besonders weit und die Pfeile flogen gerade und mit selten gesehener schnelligkeit. Beim betrachten seines geliebten Bogens fiel ihm jedoch etwas unschönes auf. Das Jagdwerkzeug sah sehr einfach aus. Das einzige ansehnliche war die glätte des Holzes. Dagegen war aber leicht etwas zu machen. Der Mann suchte den besten Künstler des Landes und ließ ihn fantastische Bilder in den Bogen schnitzen.“1

Korrigieren Sie den vorliegenden Text und erläutern Sie das Problem der Schülerin sowie Ihr Vorgehen für die Berichtigung mit der Schülerin.

Sätze sind nicht einfach Ketten aufeinander folgender Wörter, sondern die Wörter sind auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden und bilden Einheiten, die als Wortgruppen oder Phrasen bezeichnet werden. Aus der Bedeutung der Wörter und der Art und Weise, wie die Wörter Phrasen bilden, ergibt sich die Bedeutung der Sätze. Deshalb ist es wichtig, sich ein wenig ausführlicher mit Phrasen zu beschäftigen. Wir werden in diesem Kapitel genauer auf die verschiedenen Typen von Phrasen eingehen, die in deutschen Sätzen auftreten; unser Augenmerk wird dabei auf dem Bauprinzip liegen, das sich in all diesen verschiedenen Typen wiederfindet. Es wird sich zeigen, dass die Wörter, die zusammen eine Phrase bilden, das nicht zufällig tun, sondern durch bestimmte Beziehungen miteinander verbunden sind. Diese Beziehungen sind ein wichtiger Teil der deutschen Grammatik.

3.1 Wie kommt die Bedeutung von Sätzen zustande?

Beginnen wir mit einem Beispiel aus der Mathematik. Überlegen Sie, wie die Lösung für die folgende Rechnung lautet:

Читать дальше