Der Begriff Migrationshintergrund wird von Seiten der Migrationspädagogik kritisiert (Mecheril 2010; Dirim & Mecheril, 2018): Mit der Betonung auf dieses eine Merkmal wird eine Differenzkategorie zur wichtigsten Variable, andere Kategorien, wie z. B. der sozioökonomische Status, werden erfasst, verschwinden aber in der öffentlichen Wahrnehmung. Dirim & Mecheril (2018, S. 171) sprechen von der »Essentialisierung der Differenz«: Ein Merkmal wird überbetont und die Schlechterstellung im Schulsystem wird mit einer einzelnen Eigenschaft der Schüler*innen erklärt. So hat der Begriff in der Alltagsverwendung häufig eine negative Konnotation. Bei der folgenden Darstellung muss also genau unterschieden werden zwischen der statistisch belegten Schlechterstellung der Schüler*innen mit Migrationshintergrund einerseits und den Ursachen für diese Schlechterstellung andererseits.

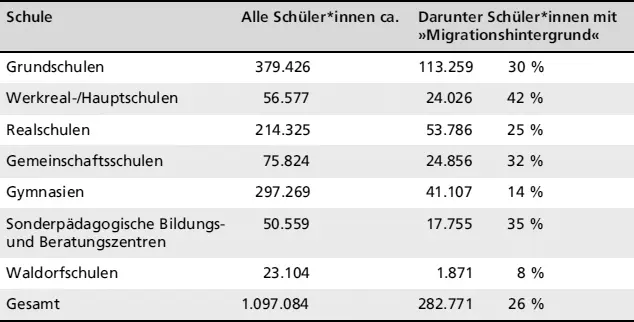

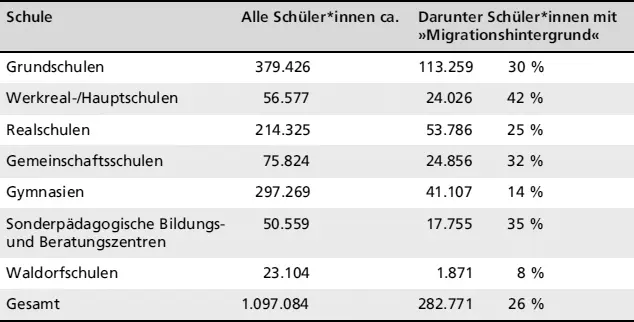

Trotz des seit Mitte der 1980er Jahre zu beobachtenden Trends zu höherer Bildungsbeteiligung gehören Schüler*innen mit Migrationshintergrund in Deutschland nach wie vor zu den Bildungsbenachteiligten. Im Bericht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung (2020) wird festgestellt, dass in Deutschland lebende junge Erwachsene mit »Migrationshintergrund« im Vergleich zu deutschen Jugendlichen über ein niedrigeres Bildungsniveau verfügen. Damit verbunden sind eine Reihe sozialer Folgeprobleme: »Mit 28,6 % ist das Armutsrisiko bei Menschen mit Migrationshintergrund mehr als doppelt so hoch wie in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund (11,8 %)« (Beauftragte, 2020, S. 25). In Bezug auf den Schulbesuch lässt sich die Bildungsbenachteiligung exemplarisch an den Zahlen in Baden-Württemberg zeigen (

Tab. 1.1 Tab. 1.1: Schulbesuch in Baden-Württemberg nach Schularten im Schuljahr 2018/2019, vgl. Statistik Baden-Württemberg. SchuleAlle Schüler*innen ca.Darunter Schüler*innen mit »Migrationshintergrund« Die Ursachen für die Bildungsbenachteiligung werden in verschiedenen Faktoren gesehen. In Schulleistungsstudien wird ein Zusammenhang zwischen der Beherrschung der deutschen Sprache und dem Schulerfolg hergestellt (Stanat et al., 2017). Eine Ursache für die Bildungsbenachteiligung wird in der sozialen und gesellschaftlichen Benachteiligung der Familien gesehen: Im Durchschnitt haben Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland einen geringeren Bildungsstand und Lebensstandard als Deutsche, die Arbeitslosenquote liegt mehr als doppelt so hoch wie bei einsprachig deutschen Familien (Beauftragte, 2020, S. 202). Überdurchschnittlich viele Familien leben in Sozialwohnungen, in vielen Großstädten gibt es Kindertageseinrichtungen, in denen die Mehrzahl der Kinder ausländischer Herkunft ist. Die hohe Dichte von Migrationsfamilien in einzelnen Stadtteilen wird als eine Ursache dafür gesehen, dass sich die Deutschkenntnisse von einzuschulenden Kindern im Vergleich zu früheren Jahren eher verschlechtert haben. Eine Annahme ist, dass hier die Anreize fehlen, Deutsch zu lernen, da es zu wenige Kontakte mit der deutschen Umgebungssprache gibt.

): Schüler*innen mit Migrationshintergrund sind überproportional an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren vertreten (35 % der Sonderschüler*innen,

Kap. 3.5

), dafür sind Kinder mit Migrationshintergrund an Gymnasien unterrepräsentiert (14 % der Gymnasiasten). Dabei ist allerdings zu beachten, dass Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf zunehmend Regelschulen besuchen.

Trotz leichter Verbesserungen ist der Trend seit Jahren stabil. Die folgende

Tabelle 1.1 Tab. 1.1: Schulbesuch in Baden-Württemberg nach Schularten im Schuljahr 2018/2019, vgl. Statistik Baden-Württemberg. SchuleAlle Schüler*innen ca.Darunter Schüler*innen mit »Migrationshintergrund« Die Ursachen für die Bildungsbenachteiligung werden in verschiedenen Faktoren gesehen. In Schulleistungsstudien wird ein Zusammenhang zwischen der Beherrschung der deutschen Sprache und dem Schulerfolg hergestellt (Stanat et al., 2017). Eine Ursache für die Bildungsbenachteiligung wird in der sozialen und gesellschaftlichen Benachteiligung der Familien gesehen: Im Durchschnitt haben Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland einen geringeren Bildungsstand und Lebensstandard als Deutsche, die Arbeitslosenquote liegt mehr als doppelt so hoch wie bei einsprachig deutschen Familien (Beauftragte, 2020, S. 202). Überdurchschnittlich viele Familien leben in Sozialwohnungen, in vielen Großstädten gibt es Kindertageseinrichtungen, in denen die Mehrzahl der Kinder ausländischer Herkunft ist. Die hohe Dichte von Migrationsfamilien in einzelnen Stadtteilen wird als eine Ursache dafür gesehen, dass sich die Deutschkenntnisse von einzuschulenden Kindern im Vergleich zu früheren Jahren eher verschlechtert haben. Eine Annahme ist, dass hier die Anreize fehlen, Deutsch zu lernen, da es zu wenige Kontakte mit der deutschen Umgebungssprache gibt.

zeigt die Zahlen des Schuljahres 2018/2019. Deutschlandweit verlassen ungefähr 8 % der deutschen Jugendlichen die Schule ohne Abschluss gegenüber ca. 15 % der Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Beauftragte, 2020, S. 160).

Tab. 1.1: Schulbesuch in Baden-Württemberg nach Schularten im Schuljahr 2018/2019, vgl. Statistik Baden-Württemberg.

SchuleAlle Schüler*innen ca.Darunter Schüler*innen mit »Migrationshintergrund«

Die Ursachen für die Bildungsbenachteiligung werden in verschiedenen Faktoren gesehen. In Schulleistungsstudien wird ein Zusammenhang zwischen der Beherrschung der deutschen Sprache und dem Schulerfolg hergestellt (Stanat et al., 2017). Eine Ursache für die Bildungsbenachteiligung wird in der sozialen und gesellschaftlichen Benachteiligung der Familien gesehen: Im Durchschnitt haben Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland einen geringeren Bildungsstand und Lebensstandard als Deutsche, die Arbeitslosenquote liegt mehr als doppelt so hoch wie bei einsprachig deutschen Familien (Beauftragte, 2020, S. 202). Überdurchschnittlich viele Familien leben in Sozialwohnungen, in vielen Großstädten gibt es Kindertageseinrichtungen, in denen die Mehrzahl der Kinder ausländischer Herkunft ist. Die hohe Dichte von Migrationsfamilien in einzelnen Stadtteilen wird als eine Ursache dafür gesehen, dass sich die Deutschkenntnisse von einzuschulenden Kindern im Vergleich zu früheren Jahren eher verschlechtert haben. Eine Annahme ist, dass hier die Anreize fehlen, Deutsch zu lernen, da es zu wenige Kontakte mit der deutschen Umgebungssprache gibt.

Als wichtigster Faktor für Bildungsbeteiligung wird unabhängig vom Migrationshintergrund der sozioökonomische Status einer Familie gesehen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2018, S. 36). In einigen internationalen Vergleichsstudien fällt die Bildungsbenachteiligung von Schüler*innen mit Migrationshintergrund weg, wenn man sie mit den einsprachig deutschen Schüler*innen derselben sozialen Lage vergleicht.

In einer Studie des IQB (Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) stellen Stanat u. a. (2017) fest, dass in den Fächern Deutsch und Mathematik migrationsbedingte Nachteile vor allem für Kinder und Jugendliche bestehen, deren Familien aus der Türkei, einem arabischsprachigen Land oder aus dem ehemaligen Jugoslawien eingewandert sind. Dabei lässt sich zeigen, dass in der zweiten Generation die Bildungsbenachteiligung in einigen Bereichen nicht mehr nachweisbar ist, zudem gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.

Читать дальше