„Dafür, dass sie nicht beißt, hat sie sehr spitze Eckzähne“, observierte der Fremde. Er starrte auf meine oberen Zahnreihen.

„Scharf wie ein Säbelzahntiger!“, scherzte Ben, der sich neben seinem Kumpel positioniert hatte. Beide hatten sie unheimliche Freude daran, sich mit kindischen Vergleichen zu übertreffen.

„Wie ein Piranha!“

„Wie ein Vampir!“

„Wie ein weißer Hai!“

Auf der Suche nach neuen Tiergebissen, die er mit meinen Zähnen vergleichen konnte, blieb Bens Blick für einen kurzen Moment an meinen Lippen hängen. Ich hatte nicht einmal Zeit, zu erröten, so schnell hatte er sich wieder gefangen und seinen Blick von mir abgewandt. Kurze Zeit später kündigte der Fremde an, dass er jetzt gehen müsse. Ben bot ihm sofort an, ihn ein Stückchen zu begleiten. Er schien erleichtert, dass er mich nicht mehr ansehen musste.

„Du isst immer Marmelade. Jeden Tag. Kommt es dir nicht langsam wieder zum Hals raus?“, fragte ich Ben beim Frühstück am nächsten Morgen im Hostel. Es war die einzige Mahlzeit, die man hier bekam. Ben saß mir gegenüber am Tisch und strich hoch konzentriert Erdbeermarmelade auf sein Brot. Dabei war er stets darauf bedacht, den Aufstrich gleichmäßig zu verteilen und keine Stelle unbedeckt zu lassen.

Ohne den Blick von seinem Brot abzuwenden, schüttelte er den Kopf. „Es erinnert mich an zu Hause“, sagte er.

Mit der Aussage überraschte er mich. Es war das erste Mal, dass er von der Zeit sprach, die unserem Zusammentreffen am Bahnhof vorausging. Als ich versuchte, Emotionen in seinem Gesicht zu finden, war sein Blick neutral und gab mir keinen Aufschluss darüber, was Zuhause für ihn bedeutete.

„Was ist für dich zu Hause?“ Er legte das Messer mit einem leisen Klirren auf dem Tellerrand ab. Sein perfekt geschmiertes Marmeladenbrot verströmte einen süßlichen Geruch. Es sah etwas verloren aus auf dem riesigen Frühstücksteller. Aber waren wir das nicht alle?

„Das Quietschen der dritten Treppenstufe“, sagte ich, weil mir nichts Besseres einfiel.

Er lachte. Es war dieses Lachen, das ich nur von Ben kannte. Das Lachen, das abgrundtief traurig war. „Wirklich?“

Ich musste kichern.

„Das Quietschen der dritten Treppenstufe?“

„Wirklich.“

Über den Tisch hinweg grinsten wir uns an und Ben hielt sein Brot in diesem Moment schief, sodass ein Marmeladenklecks auf seinem Teller landete. Als es ihm auffiel, legte er das Brot weg, stützte die Ellenbogen auf dem Tisch auf und sah mich an. „Du bringst mich … irgendwie zum Lachen“, sagte er leise.

Ich spürte, wie ich errötete. „Ist doch gut, oder nicht?“

Ben hob das Brot wieder auf, zuckte mit den Schultern. „Es ist ungewöhnlich.“

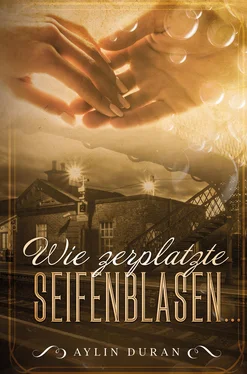

Ich mochte ihn. Zwar wusste ich nicht, warum, und eigentlich hatte er das nicht verdient, aber in seiner Nähe fühlte ich mich gelöst. Vielleicht rührte dieses Gefühl einfach nur daher, dass er nichts über mich wusste und ich ihm keinerlei Erklärungen schuldig war, aber das war egal. In dieser Stadt hatten wir uns eine geschützte, kleine Blase geformt, in der wir nun lebten, ohne dass es irgendjemanden zu interessieren schien. Es war wie ein Stillstand. Die Uhren blieben nicht stehen, doch die Zeit lief weiter. Alles, vor dem ich geflüchtet war, existierte noch. Aber es existierte in weiter Ferne und ich brauchte noch Zeit. Ich war noch nicht bereit dazu, meine Blase zu verlassen. Manchmal braucht man den Stillstand.

Meine Mutter rief drei Tage später an, als Ben und ich gerade am Ufer des Flusses saßen, der mitten durch die Stadt floss und den man nur über eine monströse, steinerne Brücke überqueren konnte. Der Boden war schmutzig und noch kühl, aber wir froren nicht, als wir auf unseren Hosenböden saßen und den Fluss betrachteten. Die Frühlingssonne spiegelte sich im Wasser und erzeugte Tausende schimmernde und funkelnde Reflexionen. Es sah magisch aus.

„Wie ein Feenzauberstab“, sagte ich.

Ben schwieg und genoss mit geschlossenen Augen die wärmenden Strahlen der Sonne auf seiner Haut. Ich tat es ihm gleich und plötzlich konnte ich mich voll und ganz auf das sanfte Rauschen und Plätschern des Wassers konzentrieren. Als er zu sprechen begann, flogen meine Augenlider auf. Seine Schokoaugen waren hinter den Lidern verborgen und er wirkte vollkommen entspannt, als er fragte: „Wusstest du, dass Wasser im Buddhismus als Sinnbild gilt?“

Ich drehte mich auf den Rücken, starrte ihn an. „Sinnbild für was?“

„Als Sinnbild für den Strom des Lebens.“

„Warum bist du so fasziniert vom Buddhismus?“, fragte ich ihn, während ich die Unterarme auf die kühle Erde aufstützte.

Ben bemerkte meine Bewegung, öffnete die Augen in Zeitlupe und blinzelte in das gleißende Sonnenlicht. „Weil es Sinn macht“, entgegnete er. Das Licht verwandelte seine Augen in Schokokaramellbonbons. Als mein Handy klingelte, übertönte es das entspannende Geräusch des rauschenden Flusses und zerstörte die schläfrige Ruhe des Moments. Ich sprang auf die Füße.

„Es ist Zeit, nach Hause zu kommen“, sagte meine Mutter ohne Begrüßung. Sie klang krank vor Sorge.

„Es geht mir gut. Wirklich. Ich brauche nur … ein bisschen Abstand von allem.“

Stille am anderen Ende der Leitung.

Während ich auf ihre Antwort wartete, lief ich unruhig am Ufer entlang, zeichnete mit meiner Schuhspitze matschige Kreise in die Erde, sah in Bens Richtung, der meinen Blick auffing. Ich hörte meine Mutter durchs Telefon seufzen.

„Es ändert nichts, Schatz, du hast Abstand genommen, aber irgendwann musst du doch zurückkommen. Es ist eine Geldverschwendung, was du da machst. Du kannst auch daheim in deinem Selbstmitleid baden. Da musst du wenigstens nicht für deine Unterkunft bezahlen. Wenn du so weitermachst, dann kannst du deinen Amerikatraum gleich begraben.“ Sie klang sauer, aber ich wusste, dass sie das nicht war. Sie versuchte nur alles, um mich zurückzuholen.

„Ich gehe nicht nach Amerika“, sagte ich. Dann legte ich auf.

Als ich zu Ben zurückstapfte, hatte sich eine steile Falte zwischen meinen Augenbrauen gebildet. „Ich gehe zurück ins Hostel“, kündigte ich an und konnte die schlechte Laune nicht vor ihm verstecken.

„Wer auch immer angerufen hat, du solltest dir nicht diesen wunderschönen Tag verderben lassen“, erwiderte Ben. Als er zu mir hochsah, blendete ihn die Sonne. Er stand auf und war plötzlich nur wenige Zentimeter von mir entfernt. „Du hast da was“, sagte er leise, während er auf die Stelle zwischen meinen Augenbrauen starrte.

Ich spürte, wie sich mein Herzschlag beschleunigte. „Was?“

„Eine Schlechte-Laune-Falte.“

Wie von einer unsichtbaren Hand gelenkt, bewegten sich Bens raue, warme Finger zu meiner Stirn, um die Falte glatt zu streichen. Er nahm die Hand nicht weg, als er die Falte geglättet hatte. Die Wärme seiner Finger schien sich auf meinen ganzen Körper zu übertragen. Die Stelle, die er in meinem Gesicht berührte, schien zu brennen. Er sah auf mich herunter und die Farben in seinen Augen verschwammen, sodass ich nicht mehr sagen konnte, was ich da sah. Waren sie haselnussfarben? Schokoladenfarben? Oder sahen sie eher aus wie flüssiges Karamell?

Plötzlich wusste ich es nicht mehr und ich wollte mich auch nicht darauf konzentrieren, mich auf eine dieser Farben festzulegen. Ich wusste nicht, was Ben in diesem Moment dachte – eigentlich wusste ich nie, was in ihm vorging – und genauso schnell, wie seine Hände mein Gesicht berührt hatten, verschwanden sie auch wieder von dort. Er sah verwirrt aus. „Keine Ahnung, warum ich das gerade gemacht habe“, sagte er und räusperte sich verlegen.

Ich schluckte. Mein Herzschlag war in diesem Moment so schnell und laut, dass ich mir sicher war, er müsste ihn hören.

„Wegen der Falte?“

Читать дальше