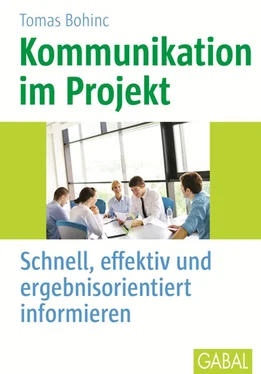

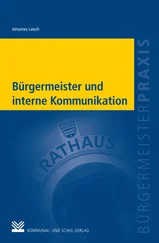

Abb. 2: Der Empfänger erhält eine mehrfach selektierte Information.

Auswahlprozesse bei der Kommunikation

Der Sender wählt aus einer Vielzahl von Dingen, die er kommunizieren möchte, sogenannten Ereignissen, einige aus und macht daraus eine Botschaft. Welche Botschaft er übermittelt, ist durch seine eigenen Interessen bestimmt. Auch das Medium ist nicht neutral. Es selektiert ebenfalls die vom Sender angebotenen Botschaften. Eine Telefonleitung überträgt zum Beispiel keine Bilder. Der Empfänger erhält eine Botschaft, die aber nicht mehr dem ursprünglichen Ereignis entspricht, sondern durch Auswahlprozesse verändert wurde. Selbst wenn der Empfänger die Nachricht richtig decodiert, bedeutet dies nicht unbedingt, dass er über alles informiert ist.

„Bitte rufen Sie Herrn Mayer auf seinem Handy an!“, mailt der Projektleiter einem Teammitglied. Diesem fehlt jedoch eine wichtige Information, ohne die er Herrn Mayer nicht anrufen kann: die Handynummer. Stillschweigend hat der Projektleiter vorausgesetzt, dass sein Mitarbeiter diese hat .

| Überlegen Sie bewusst, was Sie sagen wollen, und achten Sie darauf, dass das Kommunikationsmedium auch Ihre Botschaften richtig übermittelt. |

|

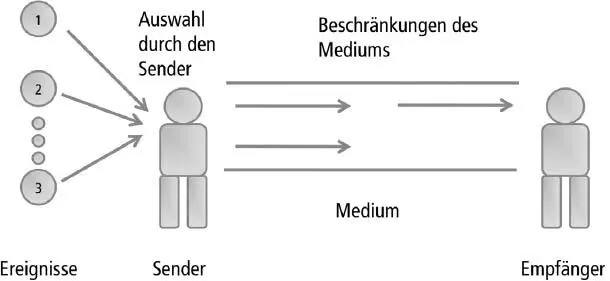

Nachrichtenumfang: das Eisbergmodell

Eisbergmetapher

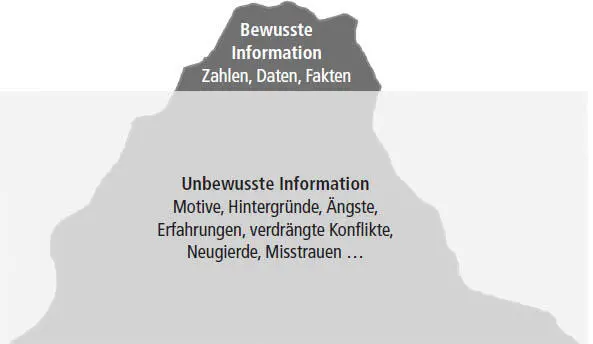

Die sogenannte Eisbergmetapher stammt von Ernest Hemingway. Er war der Auffassung, dass es reiche, wenn in seinen Werken, wie bei einem Eisberg, nur ein Achtel sichtbar ist, also explizit erzählt wird, weil der Rest, der sozusagen unter der Wasseroberfläche liegt, vom Publikum auch so erkannt würde. In Abbildung 3ist das Eisbergmodell der Kommunikationstheorie nach Floyd L. Ruch und Philip G. Zimbardo abgebildet.

Abb. 3: Wie beim Eisberg sehen wir nur einen kleinen Teil des Ganzen.

Das Eisbergmodell veranschaulicht, dass nur ein kleiner Teil der Informationen, die bei der Kommunikation eine Rolle spielen, den Beteiligten bewusst ist. Der größte Teil der Informationen, etwa viele Handlungsmotive, bleibt dagegen unbewusst. Diesen nehmen weder Sender noch Empfänger in der Kommunikation wahr. Nach der 80/20-Regel – auch Paretoprinzip genannt – nimmt man an, dass nur 20 Prozent der Informationen über der Wasseroberfläche liegen und die restlichen 80 Prozent darunter.

Von den Projektmitgliedern wissen Projektleiter den Namen, die wichtigsten Stationen der Berufslaufbahn und welche Aufgabe sie im Projekt haben. Viele andere Dinge, wie zum Beispiel was sie in der Freizeit tun, sind den meisten Projektleitern unbekannt. Sie wissen beispielsweise nicht, dass ein Projektmitglied gerne liest und eine Vorliebe für eine blumige Sprache hat, sich deshalb aber im Projektgeschäft schwertut, Dinge kurz und präzise zu formulieren .

|

Entwickeln Sie eine Sensibilität für die verborgenen Gründe und Motive, welche die Handlungen der Menschen im Projekt bestimmen. |

Annahmen über die Kommunikation: Kommunikationsaxiome

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ ist ein immer wieder zitierter Satz von Paul Watzlawick, einem österreichischen Kommunikationswissenschaftler. Neben diesem Axiom über Kommunikation hat er noch vier weitere formuliert, mit denen er erklärt, wie Kommunikation funktioniert.

Axiom 1: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“

Kommunikation ist für Watzlawick eine Form des sozialen Verhaltens. Sobald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen können, kommunizieren sie miteinander. So wie es nicht möglich ist, sich gegenüber jemandem nicht zu verhalten, ist es auch unmöglich, nicht zu kommunizieren.

Ein Teilnehmer des Meetings sitzt schon im Meetingraum, als ein anderer hereinkommt und sagt: „Guten Morgen, bin ich hier richtig im Kick-off-Meeting?“ Der andere Teilnehmer schweigt und arbeitet weiter am Notebook. Auch dies ist eine Antwort: Sie könnte etwa so lauten: „Ich habe etwas Wichtiges zu tun und möchte jetzt nicht gestört werden.“

| Achten Sie darauf, wie Sie sich zu Ihren Gesprächspartnern verhalten, sowie auf deren Verhalten. Übersetzen Sie das Verhalten in eine Nachricht. Überlegen Sie, wie Sie darauf reagieren wollen. |

|

Axiom 2: „Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei Letzterer den Ersteren bestimmt.“

Mit jeder Nachricht übermitteln wir eine Botschaft auf zwei Ebenen: eine Sachinformation, die den Inhalt der Kommunikation beschreibt, und einen Hinweis, wie der Sender seine Beziehung zum Empfänger sieht. Der Inhaltsaspekt stellt dar, was mitgeteilt wird, und der Beziehungsaspekt beschreibt, wie der Sender die Botschaft verstanden haben möchte. Die gleiche Nachricht kann so unterschiedliche Bedeutung erhalten.

Es macht einen Unterschied, ob ein Projektleiter seinem Projektmitarbeiter in einer E-Mail mitteilt: „Das Arbeitspaket sollte bis Freitag bearbeitet sein, okay?“ Oder ob ein Kollege schreibt: „Das Arbeitspaket sollte bis Freitag bearbeitet sein. Liebe Grüße.“ Der Projektleiter meint: „Ich erwarte, dass das Arbeitspaket am Freitag bearbeitet ist.“ Der Kollege meint: „Es wäre schön, wenn du das Arbeitspaket bis Freitag bearbeitet hast.“ Nur wenn beide Ebenen beim Empfänger richtig ankommen, gelingt die Kommunikation. Sie misslingt, wenn der Empfänger die Botschaften des Senders anders interpretiert, als sie vom Sender gemeint sind .

| Machen Sie sich bewusst, in welcher Beziehung Sie zu Ihrem Gesprächspartner stehen und wie er zu Ihnen steht. Denn diese Beziehung ist die Grundlage dafür, wie die Nachricht zu interpretieren ist. |

|

Axiom 3: „Die Struktur der Kommunikation wird durch die Interpunktion der Kommunikationspartner bestimmt.“

Jede Kommunikation ist im Prinzip eine ununterbrochene Folge von Mitteilungen. Eine Struktur erhält die Kommunikation, indem jeder Kommunikationspartner für sich entscheidet, wann ein Kommunikationsablauf beginnt. Praktisch bedeutete das: Der Sender bestimmt, wann für ihn eine Kommunikationsfolge beginnt. Der Empfänger tut dies unabhängig von der Entscheidung des Senders ebenfalls. Die Kommunikation gelingt nur dann, wenn beide Partner die Kommunikation in gleiche Abschnitte einteilen. Man kann dieses Axiom auch das Henne-Ei-Problem der Kommunikation nennen.

Der Projektleiter ist viel auf Reisen und beantwortet seine E-Mails mit einem Blackberry. Einem Projektmitarbeiter ist der Auftrag nicht klar. Er stellt in langen Mails ausführliche Fragen. Darauf bekommt er aber immer nur kurze Antworten, die für ihn unbefriedigend sind. Dies ist der Anlass für weitere Fragen. Der Projektleiter ist von den Fragen genervt und beantwortet sie immer knapper. Für den Projektleiter sind die Fragen der Anlass für sein Verhalten, für den Projektmitarbeiter die kurzen Antworten. Die Kommunikation misslingt, weil beide dem jeweils anderen die Schuld für die misslungene Kommunikation zuschieben .

Читать дальше