Jenny spürte, wie sie zunehmend unruhiger wurde, denn so lange von ihrem Karl getrennt zu sein, führte zu Entzugserscheinungen besonderer Art, die sie dezent umschrieb: „Karlchen wie lange wird das Püppchen eine solo Parthie spielen? Ich fürchte, ich fürchte, wenn Papa und Mama wieder einmal beieinander sind, in Gütergemeinschaft leben dann wird bald ein duo aufgeführt. … Gewöhnlich giebt es da die meisten kleinen Weltbürger, wo die geringsten Mittel sind.“ 20Wenn Jenny Marx geahnt hätte, dass es ihr Schicksal sein würde, in materiell elender Zeit wiederholt geschwängert zu werden, hätte sie diesen Satz vermutlich nicht so kokettierend-überheblich formuliert. Sie konnte sich existenzielle Not nicht vorstellen, zumal ihr Mann Geld zu verdienen schien. Wissend, wie gerne und schnell er es wieder ausgab, mahnte die kluge Ehefrau: „Denk nur immer wenn der Seckel voll ist wie leicht er sich wieder leert, wie schwer er sich füllt.“ 21Ein festes Einkommen blieb ihr größter Wunsch.

Nach drei Monaten in Trier war es an der Zeit, dass die junge Ehefrau wieder die häusliche Regie übernahm. Schweren Herzens nahm sie Abschied von der Mutter und kehrte in Begleitung der Amme „mit dem vierfach bezahnten Jennychen“ nach Paris zurück. Vom weiteren Schicksal der Amme erfahren wir nichts, sie wird nach Beendigung ihrer Dienste nach Trier zurückgekehrt sein. Hatte Jenny geglaubt, ihr Gemahl hätte sie genauso vermisst wie sie ihn, täuschte sie sich. Mit Erstaunen nahm Mme. Marx zur Kenntnis, dass Karl sich mit einem Mann die Zeit vertrieben und diesen sogar bei sich beherbergt hatte, den er bisher nicht besonders zu schätzen schien.

1MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

2MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

3MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

4MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

5MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

6MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

7MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

8MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

9MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

10MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 21.6.1844

11Schack, Jenny Marx, S.26

12MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

13MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

14MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

15MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

16Sturm, Die Trierer Hl.Rock-Wallfahrt, S.64

17MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

18Sturm, Die Trierer Hl.Rock-Wallfahrt, S.68

19Gemkow, Edgar von Westphalen, S.431

20MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

21MEGA III,1 Jenny Marx an Karl Marx am 11.und 18.8.1844

Eine einmalige Freundschaft

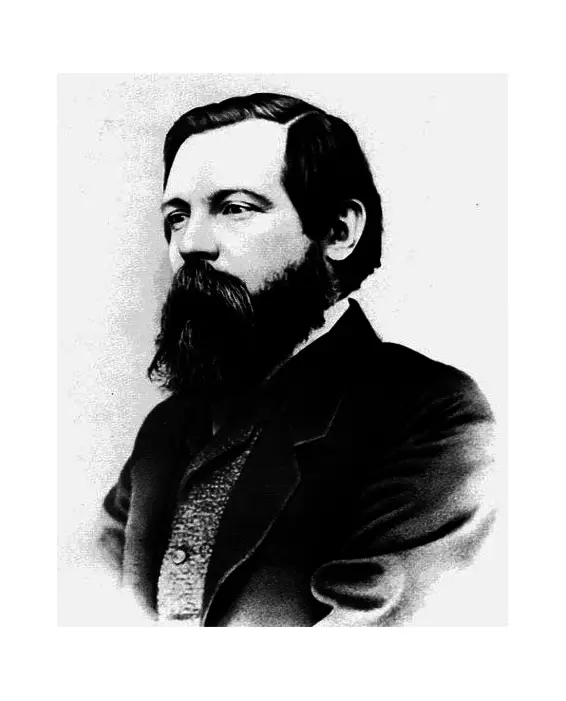

„Während meiner Abwesenheit hatte Friedrich Engels Karl besucht“ 1, notierte Jenny Marx in ihren Erinnerungen lapidar. Es war der Beginn einer einmaligen Freundschaft und Partnerschaft, vergleichbar mit der Beziehung zwischen den „Dichterfürsten“ Schiller und Goethe.

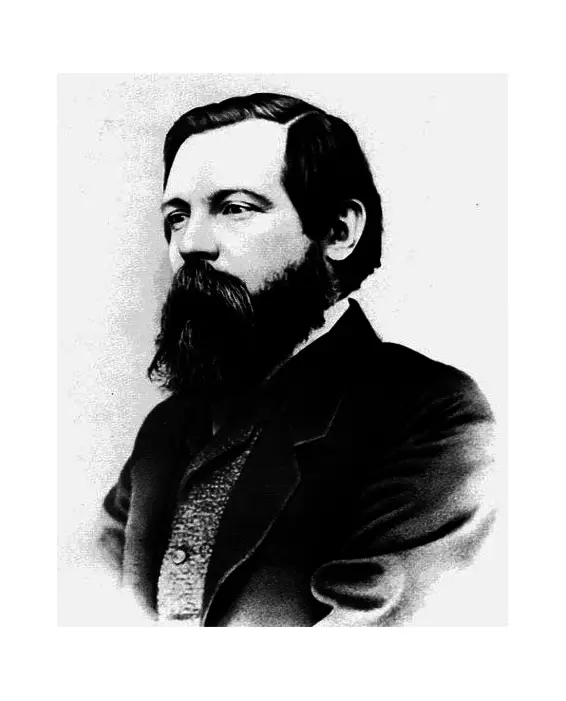

Friedrich Engels wurde am 28. November 1820 in Barmen bei Wuppertal in eine wohlhabende Textil-Fabrikantenfamilie geboren, die sogar ein eigenes Wappen besaß, das dem Namen nachgebildet war: ein silbern gekleideter Engel mit silbernen Flügeln, auf dem goldblonden Haar einen blausilbernen Helm, in der rechten Hand einen Palmwedel.

Friedrich Engels

Als ältestes von neun Geschwistern war Friedrich als Nachfolger auserkoren und musste 1837 ein Jahr vor dem Abitur das Gymnasium abbrechen, um eine Kaufmannslehre zu absolvieren. Somit wollte der Vater den ohnehin nicht leicht zu bändigenden Sohn, der sich früh für humanistische Ideen begeisterte, auf seine Verpflichtung als Erbe festlegen. Neben seiner Lehre versuchte sich Friedrich als Schriftsteller. Er hatte das Glück, dass sein Onkel Karl Gutzkow (1811–1878), Schriftsteller und Publizist, seine Beiträge veröffentlichte, die er aus Rücksicht auf seine pietistisch-kapitalistisch-konservative Familie unter dem Pseudonym „Friedrich Oswald“ verfasste. In seinen „Briefen aus dem Wuppertal“ prangerte Engels 1839 die sozialen Verhältnisse seiner unmittelbaren Umgebung an. Es herrsche ein schreckliches Elend unter den niederen Klassen, besonders bei den Fabrikarbeitern in Wuppertal, schrieb er und beklagte, dass von 2.500 Kindern in dieser Stadt 1.200 trotz Schulpflicht in Fabriken arbeiten müssten – zum halben Lohn eines Erwachsenen. Es bereite den Fabrikanten keine Gewissensbisse, ein Kind verkommen zu lassen, besonders denjenigen nicht, die am Sonntag zweimal in die Kirche gingen. Engels zeigte die gesundheitlichen Schäden in der Arbeiterschaft durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und die katastrophalen Lebensbedingungen auf. Er führte auch das beliebte Argument der Fabrikherren an, nur mit niedrigen Löhnen könne man die Trunksucht eindämmen. Wie seinen späteren Freund Marx erboste nach Ansicht des Journalisten Naumann auch ihn „die eingebaute soziale Ungerechtigkeit des Kapitalismus“ 2, was äußerst ungewöhnlich war, denn, so Naumann, Engels’ „Familie hatte ein enormes Vermögen auf der Grundlage von nackter Ausbeutung im Wuppertal gemacht. Als dort die Kinderarbeit dank eines preußischen Gesetzes verboten wurde, zogen die Engels mit ihrer Textilfabrik weiter nach Engelskirchen; das lag außerhalb Preußens. Marx´ – und Engels’´ Theorien – sind das beste Beispiel dafür, dass das Sein keineswegs das Bewusstsein bestimmen muss.“ 3Erwiesen scheint, dass Beschwerden gegen die Unternehmer Engels beim Königlichen Landratsamt wegen übermäßig langer Kinderarbeitszeit, nämlich 15 Stunden, eingingen. Gleichzeitig zeigten die Fabrikherren patriarchalische Verantwortung für die Abhängigen. Großvater Kaspar Engels baute eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter und setzte sich dafür ein, dass Notleidende täglich mit Brot versorgt wurden. Sie mussten bei Kraft gehalten werden, um schuften zu können.

Ab September 1841 diente Friedrich Engels in Berlin als Einjährig-Freiwilliger bei dem Garde-Fußartillerieregiment, einer Eliteeinheit, und studierte in seiner Freizeit – in schicker Uniform – an der Universität. Die Philosophie faszinierte ihn, Hegel insbesondere. Er wurde in den „Doktorclub“ aufgenommen und hörte von dem dynamischen Mitglied Karl Marx, das er zusammen mit Bruno Bauer in „Die frech bedräute, jedoch wunderbar befreite Bibel oder ,Triumph des Glaubens‘“ verewigte:

„Wer jaget hinterdrein mit wildem Ungestüm?

Ein schwarzer Kerl aus Trier, ein markhaft Ungetüm.

Er gehet, hüpfet nicht, er springet auf den Hacken

Und raset voller Wut, und gleich als wollt’ er packen

Das weite Himmelszelt, und zu der Erde ziehn,

Streckt er die Arme sein weit in die Lüfte hin.

Geballt die böse Faust, so tobt er sonder Rasten,

Als wenn ihn bei dem Schopf zehntausend Teufel fassten.“ 4

„Böse Faust“ und rastloses Toben beweisen, dass die Studienkollegen Marxens Wesen richtig beschrieben haben. In dem Heldengedicht beschrieb sich Friedrich Oswald alias Friedrich Engels auch selbst:

„Doch der am weitesten links mit langen Beinen toset,

Ist Oswald, grau berockt, und pfefferfarb behoset,

Auch innen, pfefferhaft Oswald, der Montargnard,

Der Wurzelhafteste mit Haut und auch mit Haar.

Er spielt ein Instrument: das ist die Guillotine …“ 5

Der Fabrikantensohn identifizierte sich offensichtlich mit der radikalsten Gruppierung in der französischen Nationalversammlung von 1791. Er hätte gerne mit der Guillotine das Lied des Todes gespielt, die Melodie des herabsausenden Beiles und der fallenden Köpfe.

Читать дальше