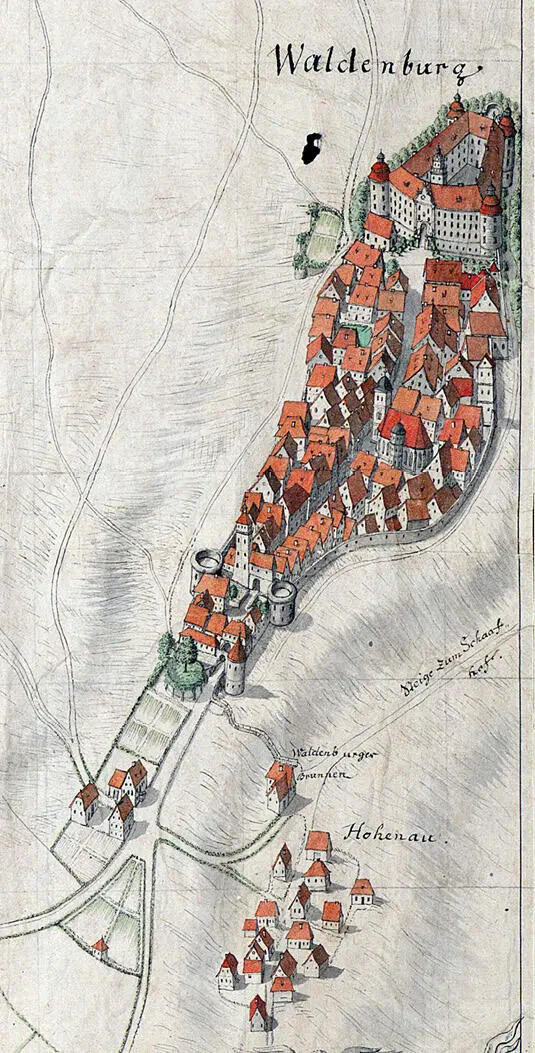

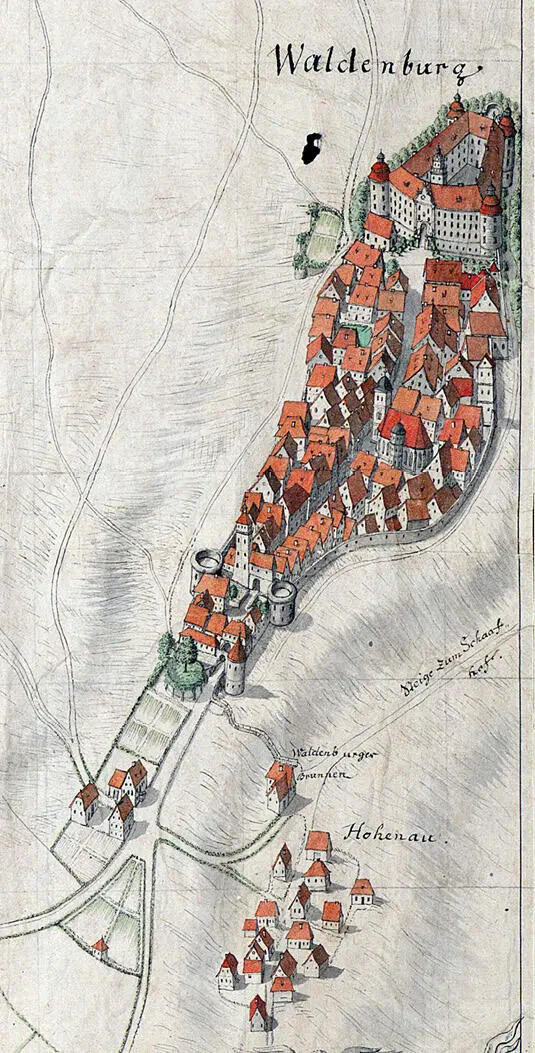

Tatort Waldenburg: Inmitten der Hochzeitsfeierlichkeiten von 1610 kam es zu einem Konflikt, der einen tödlichen Ausgang nehmen sollte

Die Hochzeitsfeierlichkeiten begannen am 28. Oktober 1610 mit dem exakt durchchoreografierten Empfang der Braut und der kirchlichen Eheschließung. Unter den erhaltenen Dokumenten findet sich das »Vngefehrliche Verzeichnus, wie es im Ausreuten und mitt Empfahung der grävlichen Hochzeitterin […] anzustellen sein möchte«. Falls sich alle Akteure halbwegs an die schriftlichen Anweisungen hielten, lief die Zeremonie etwa folgendermaßen ab: Die Spitze des Zuges bildeten zwölf berittene Knechte in drei Gliedern. Wenn man keine zwölf auftreiben könne, so die Planungsunterlagen, müsse man sich eben mit neun begnügen. Den Reitern folgten drei Trompeter, drei Marschälle, 15 Mitglieder des Niederadels, ein weiterer Marschall samt zwei Hofmeistern und nochmals fünf bis sechs Trompeter. Diesen schlossen sich drei Spießjungen, also mit Lanzen ausgestattete Reiter, an, bei welchen sich der frühneuzeitliche Wedding Planer allerdings nicht ganz sicher war, ob man sie vor oder nach dem Bräutigam platzieren solle. So oder so: Graf Ludwig Eberhard von Hohenlohe-Waldenburg, als Hauptperson des Spektakels, wurde bei seinem Einritt von zwei nahen Verwandten flankiert. Dem bereits erwähnten Graf Ludwig Eberhard von Oettingen-Oettingen kam die Aufgabe zu, den bereits im Jahr 1600 verstorbenen Vater des Bräutigams zu vertreten und auf der linken Seite seines Cousins zu reiten. (Die Namensgleichheit und die exponierte Stellung des Grafen von Oettingen lassen die Vermutung zu, dass er der Taufpate des Bräutigams war. Da dieser 1590 geboren wurde, die Kirchenbücher von Waldenburg aber erst 1593 einsetzen, lässt sich diese Annahme allerdings nicht bestätigen.) Zur Rechten des Bräutigams ritt Graf Georg Friedrich von Hohenlohe-Weikersheim als damaliger Senior des Gesamthauses Hohenlohe. Falls dieser »wegen der Leibsungelegenheit« unpässlich sei, sollte er durch seinen Bruder, Graf Kraft von Hohenlohe-Neuenstein, vertreten werden. Dem Bräutigam folgten die Hochzeitsgäste in absteigender Rangfolge. Unklarheit bestand darin, ob und wie die nächsten Verwandten der Braut in diesen Zug zu integrieren seien. Wie das Problem gelöst wurde, geht aus den erhaltenen Unterlagen nicht hervor.

Die 80- bis 100-köpfige Prozession ritt von Schloss Waldenburg aus auf eine nicht genauer bestimmte Wiese, auf der man einen grünen Baum aufgepflanzt hatte. Aus einer anderen Richtung fuhr der Wagen der Braut heran. Nach seiner Ankunft ritten der zukünftige Gatte und die ihn begleitenden Grafen hinzu, um Gräfin Dorothea förmlich »anzunehmen«, während die anderen Reiter die Szene umringten. Zugleich wurden auf Schloss Waldenburg mehrere Geschütze abgefeuert. Kurze Zeit später kehrte der gesamte Zug, einschließlich des Brautwagens, auf das Schloss zurück. Dort angekommen führten Diener Braut und Bräutigam auf ihre jeweiligen Gemächer, wobei Erstere von Spielleuten und Letzterer von Trompetern begleitet wurde. Den beiden wie auch den Hochzeitsgästen war nun eine kurze Pause vergönnt, in der ihnen Speisen und Getränke gereicht wurden. Gegen 16 oder 17 Uhr schritt man schließlich zur eigentlichen »Copulation«, also Eheschließung. Den Festsaal des Schlosses erleuchteten nicht allein Kerzen in silbernen Kandelabern, sondern auch die Fackeln der an den Saalwänden aufgereihten Diener. (Es sei am Rande bemerkt, dass der Großvater des Bräutigams rund 40 Jahre zuvor auf Schloss Waldenburg starb, nachdem sich sein Fastnachtskostüm an einer Kerze oder Fackel entzündet hatte.) Braut und Bräutigam traten einzeln ein und wurden durch den Hofprediger von Waldenburg getraut. Anschließend führte man die Frischvermählten zu einem eigens hierfür inmitten des Saales aufgestellten Bett, auf dem sie sich niederlassen und somit den Vollzug der Ehe symbolisch vorwegnehmen mussten. Damit war der zeremonielle Teil der Hochzeit geschafft. Unter dem Klang der Trompeten wurde erlesenes Konfekt, kurz danach das Festmahl aufgetragen. Später am Abend spielten die Musiker zum Tanz auf.

Irgendwo im Getümmel des rauschenden Festes, zwischen Tanz und Kanonendonner, Fackelschein und Konfekt, muss sich auch der thüringische Junker Liebmann von Meusebach herumgetrieben haben. Über seinen früheren Lebensweg ist kaum etwas bekannt. Seine Familie ist wohl dem voigtländischen Uradel zuzurechnen und trat irgendwann im 10. oder 11. Jahrhundert aus dem Dunkel der Geschichte. Die Herren von Meusebach waren den Herzögen von Sachsen als Lehensnehmer verbunden und bekleideten im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Posten der sächsischen Verwaltung. Liebmanns Vater kann mit einiger Wahrscheinlichkeit als Albrecht V. von Meusebach identifiziert werden. 1610, zum Zeitpunkt der Ereignisse in Waldenburg, war er bereits tot. Selbst das Alter Liebmanns lässt sich bestenfalls schätzen. Als Meusebach einige Tage nach Beginn der Hochzeitsfeierlichkeiten sein Leben beschloss, wurde sein Reisegepäck geöffnet und inventarisiert. Dabei kam unter anderem eine »Urkundt erlangter veniæ ætatis, auß der churfürstlichen Cantzley zu Dreßden« zum Vorschein. Unter einer Venia Aetatis ist eine Bescheinigung zu verstehen, mit der ein faktisch Minderjähriger formal zum Volljährigen erklärt und somit seine Geschäftsfähigkeit bestätigt wurde. Da die Volljährigkeit in der Frühen Neuzeit regelhaft mit Erreichen des 25. Lebensjahres eintrat, ist zu vermuten, dass Liebmann von Meusebach im Jahr 1610 noch keine 25 Jahre alt war.

Vollkommen unklar bleibt hingegen, wie es den jungen Thüringer auf die gräfliche Hochzeit in Waldenburg verschlug. Sieht man von Mitgliedern der lokalen Aristokratie ab, so reiste die Mehrzahl der Gäste aus niederadeligen Geschlechtern als Diener einer gräflichen oder herzoglichen Familie an. Die älteren unter ihnen bekleideten feste und unbefristete Stellungen, etwa als Hofmeister oder Rat, an diesem oder jenem Grafenhof. Bei den jüngeren handelte es sich hingegen oftmals um »Edelmänner in Ausbildung«, die für eine gewisse Zeit den Dienst eines Pagen oder Hofjunkers versahen, um die höfische Etikette zu erlernen und nützliche Netzwerke zu knüpfen. Zu diesen gehörte beispielsweise Friedrich von Lelliewah. Es läge nahe, auch den jungen Liebmann von Meusebach dieser Gruppe zuzuschlagen. Hinsichtlich seiner Herrschaft ist am ehesten an Heinrich Reuß zu denken, der mit Frau, Kindern und Dienerschaft in Waldenburg weilte und dessen Herrschaftsschwerpunkt im heutigen Thüringen lag. (Vermutlich handelte es sich um Heinrich II. Reuß-Gera. Mit Gewissheit lässt sich dies allerdings nicht sagen, da »Heinrich« der Stammname der Reuß war und fast jedes männliche Mitglied des Geschlechts diesen Vornamen trug. So hatte besagter Heinrich II. zehn Söhne, die samt und sonders Heinrich hießen.) Unglücklicherweise werden ausgerechnet die Diener der Familie Reuß in keiner der Quellen namentlich genannt, sodass die Zuordnung Meusebachs Spekulation bleiben muss.

Möglicherweise war Liebmann von Meusebach aber auch auf ganz anderem Wege auf die Hochzeit geraten. In den Akten findet sich ein Hinweis, dass er mit geschäftlichen Angelegenheiten seiner Familie betraut war, wozu auch die »Venia Aetatis« in seinem Gepäck passen würde. Eine andere Textstelle legt die Vermutung nahe, dass er zur weiteren Verwandtschaft des Hans Georg von Fers, seinerzeit Amtmann von Schillingsfürst und somit hoher Verwaltungsbeamte der Grafschaft Hohenlohe, gehörte. Hatte Meusebach auf seinen Reisen diesen Verwandten aufgesucht? Und war er durch ihn – mehr oder minder ungeladen – in die Festgesellschaft eingeführt worden?

Читать дальше