17Ebenso wenig wie die Verfolgung privater Interessen ist es Aufgabe des Strafprozesses, Gefahrenabwehrzu ermöglichen. Diese ist vielmehr Gegenstand des materiellen Polizeirechts. Die Verfolgung präventiver Zwecke stellt einen Fremdkörper in der StPO dar, der nur in wenigen Ausnahmevorschriften durch den Sachzusammenhang mit dem Ziel der Strafverfolgung gerechtfertigt werden kann, wie dies z. B. für den Haftgrund der Wiederholungsgefahr (§ 112a) und die einstweilige Unterbringung nach § 126a angenommen wird. Zahlreiche andere Normen der StPO, denen auf den ersten Blick präventiver Charakter zugesprochen wird (z. B. § 81b 2. Alt., § 94 Abs. 3), entpuppen sich bei näherer Betrachtung als in Wirklichkeit durchaus systemtreu „repressiv“ 72. Von dem direkten Rechtsgüterschutz durch das materielle Polizeirecht ist strikt die mittelbare Prävention zu unterscheiden, die jeglicher Strafverfolgung zu eigen ist und sich mit den allgemeinen Straftheorien verbindet, wonach zum Sinn des Strafens die Spezial- und Generalpräventiongehört 73. Strafrechtsspezifische Prävention erfolgt jedoch nur indirekt, nämlich aufgrund der erzieherischen Einwirkung auf den Täter mittels einer Übelzufügung (Strafe) und nicht unmittelbar wie im Polizeirecht durch Abwehr und Beseitigung von Gefahren für konkret bedrohte Rechtsgüter 74. Daher besagt der Aspekt der polizeirechtlichen Aufgabenstellung „Verhütung von Straftaten“ seiner Qualität nach etwas völlig anderes als die vom Strafverfahren ermöglichte Spezial- und Generalprävention. Strafrecht und Strafverfahrensrecht sind nicht Teilgebiete des Polizeirechts. Weder ist es zulässig, mittels des polizeirechtlichen Instrumentariums Strafen zu verhängen 75oder aufzuklären noch Ermittlungseingriffe im Strafverfahren vorzunehmen, um Gefahrenlagen zu bewältigen 76. Die Ausschaltung von Gefahren darf höchstens – nicht bezweckter – Nebeneffekt strafprozessualer Maßnahmen sein 77, wie sich dies bei Untersuchungshaft und Beschlagnahmen im Dienste des Verfolgungszwecks zuweilen ergibt. Umgekehrt ist polizeirechtliches Einschreiten nicht gestattet, um Zwecke der Strafverfolgung zu erreichen. Rein konstruktiv wäre es denkbar, bei Gefährdungen des Strafanspruchs eine polizeirechtliche Gefahr zu begründen. Was jedoch zur Durchsetzung des Strafanspruchs geschehen darf und dem Bürger insoweit an Belastungen zuzumuten ist, ergibt sich abschließend aus dem Strafverfahrensrecht. Ein genereller Vorrang des einen Rechtsgebiets vor dem anderen kommt weder dem Strafprozessrecht noch dem Gefahrenabwehrrecht zu; das Auftreten eines zureichenden Verdachts einer Straftat sperrt damit auch nicht die Anwendung polizeirechtlicher Vorschriften, soweit es nur um die Abwehr konkreter Gefahren geht 78.

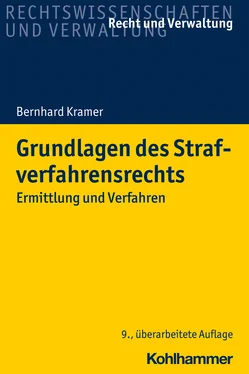

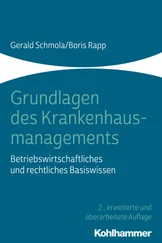

Abb. 1:Straftatenpyramide in der StPO

Geht man im Kaufhausfall davon aus, dass die Strafunmündigkeit des K. sofort erkennbar ist und eine Beteiligung von älteren Personen nicht in Betracht kommt, besteht für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kein Anlass. Durchsuchungsmaßnahmen können daher weder auf § 102 noch auf § 103 gestützt werden. K. dürfte lediglich nach den einschlägigen Ermächtigungsnormen des Polizeirechts zum Schutz privater Rechte durchsucht werden, was jedoch stets eine Ermessensentscheidung des P. wäre. Ob eine Durchsuchung der elterlichen Wohnung nach Polizeirecht zulässig wäre, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab.

B.Der Beschuldigte

I.Der Begriff des Beschuldigten

18A. und B. haben gemeinsam einen Einbruch verübt. B. ist flüchtig; A. wird gefasst und angeklagt. Während schon gegen A. die Hauptverhandlung läuft, führt auch die Fahndung nach B. zum Erfolg. B. soll bereits am Tage seiner Festnahme in der Hauptverhandlung gegen A. vernommen werden. B. will dabei von seinem „Aussageverweigerungsrecht“ Gebrauch machen und weder zur Person des A. noch zum Tatgeschehen irgendwelche Angaben machen.

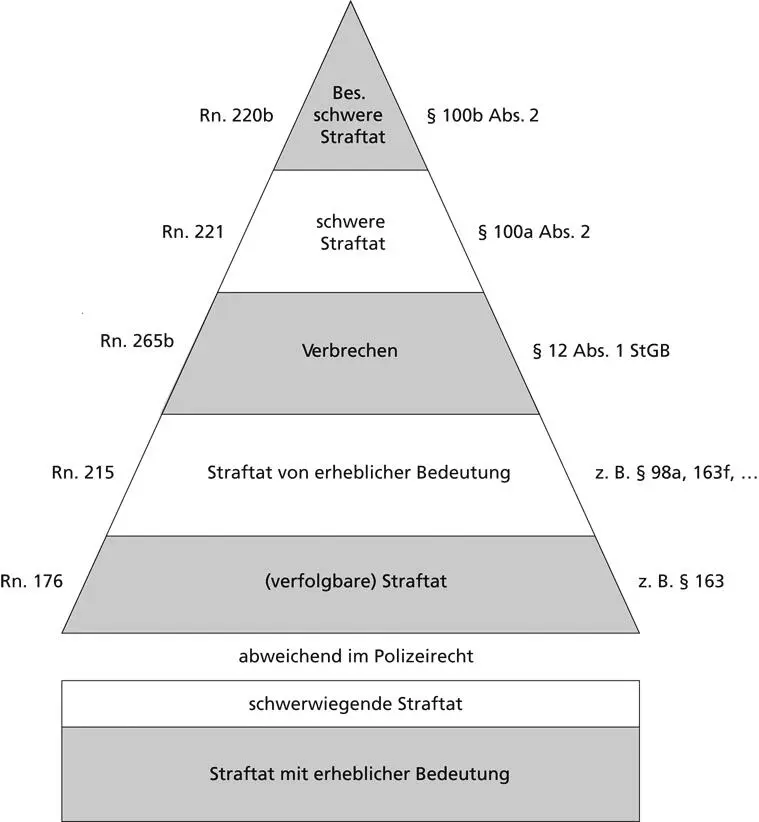

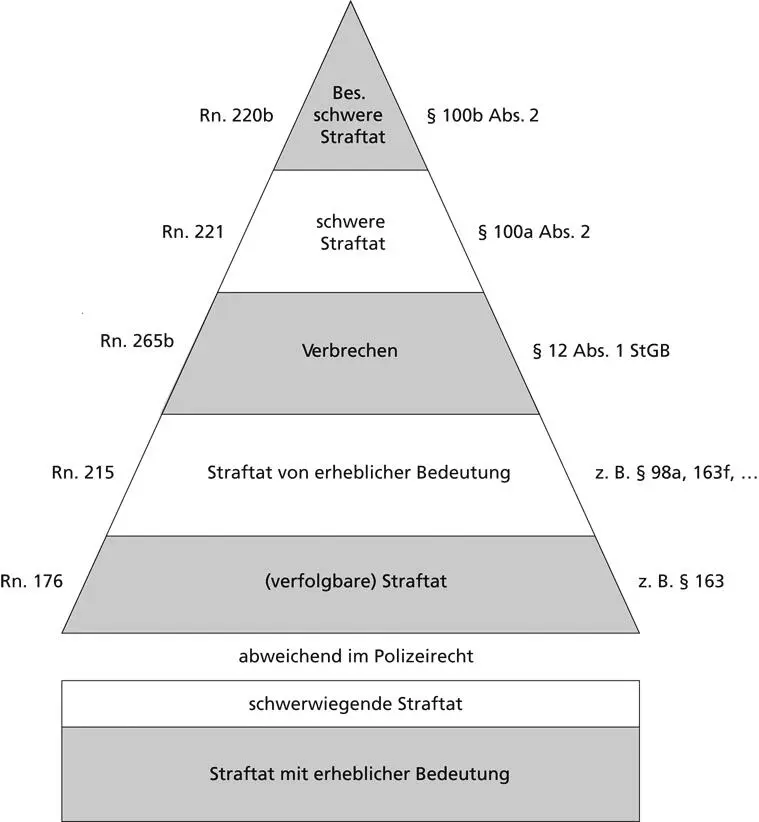

Abb. 2:Beschuldigter im weiteren Sinne

19Auf das Aussageverweigerungsrecht des Angeklagten nach § 243 Abs. 5 S. 1 kann sich B. nicht stützen, da gegen ihn noch keine Anklage erhoben, geschweige denn das Hauptverfahren eröffnet worden ist. Es fragt sich jedoch, ob er das Aussageverweigerungsrecht eines Beschuldigten hat, das in § 136 Abs. 1 S. 2 seinen Niederschlag gefunden hat. Voraussetzung dafür ist, dass B. als Beschuldigter anzusehen ist. Die StPO setzt den Begriff des Beschuldigten voraus, ohne ihn selbst zu definieren. Beschuldigter ist diejenige Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet 1. Zum Beschuldigten wird jemand, wenn die Strafverfolgungsbehörden gegen ihn Ermittlungsmaßnahmen ergreifen, die der Feststellung dienen, ob und gegebenenfalls wie diese Person strafrechtlich verurteilt werden kann 2. Dieser Akt ist nicht an besondere formelle Voraussetzungen geknüpft. Es genügen faktische Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörde gegen einen Verdächtigen, die nach ihrem äußeren Erscheinungsbild darauf abzielen, gegen jemanden strafrechtlich vorzugehen 3. So ist es zur Begründung der Beschuldigteneigenschaft nicht erforderlich, dass einer Person der gegen sie bestehende Tatverdacht eröffnet wird. Ebenso wenig ist es zwingend, dass ein Aktenvorgang unter namentlicher Bezeichnung des Beschuldigten oder ein schriftlicher Vermerk über die Einleitung des Verfahrens angelegt werden. Ferner ist das Vorliegen einer Anzeige nicht notwendige Voraussetzung für die Begründung der Beschuldigteneigenschaft. Ausreichend ist vielmehr jede Ermittlungstätigkeit, die erkennbar dazu dient, die Täterschaft einer individuell zu bezeichnenden Person zu klären. Dies kann durch eine vorläufige Festnahme, eine Beschlagnahme, eine Vernehmung, Alibiüberprüfung, die Beiziehung von Akten usw. geschehen 4. Ein Beschuldigter muss also den Ermittlungsbehörden von der Person – wenn auch nicht unbedingt vom Namen – her bekannt sein (z. B. ein auf frischer Tat Festgenommener, der seinen Namen verschweigt). Solange ein Ermittlungsverfahren offiziell „gegen Unbekannt“ geführt wird, heißt dies nur, dass es zunächst noch keinen Beschuldigten gibt. Vom Beschuldigten im Sinne der StPO ist daher strikt der materiell-rechtliche Begriff des „Täters“ (oder auch Mittäters bzw. Gehilfen) zu unterscheiden.

Die Beschuldigteneigenschaft ist demnach verfahrensrechtlich zu sehen ( formeller Beschuldigtenbegriff). Allein durch den gegen ihn bestehenden Tatverdacht wird niemand automatisch zum Beschuldigten. Die Beschuldigteneigenschaft wird nicht durch die (objektive) Stärke des Tatverdachts, sondern einen Willensakt der Strafverfolgungsbehörde begründet 5. Davon ist auch keine Ausnahme bei objektiv noch so „ starkem Tatverdacht“ zu machen, auch dann nicht, wenn die Verfolgungsbehörde ihren Beurteilungsspielraum verletzt, falls sie gegen jemanden pflichtwidrig nicht als Beschuldigten ermittelt 6. Jedoch ist zu bedenken, dass dann, wenn aufgrund der bis dahin bekannten Beweislage die Polizei oder die StA ersichtlich von einem konkreten Tatverdacht ausgegangen ist und gegen eine bestimmte Person eine Strafverfolgungsmaßnahme ergriffen hat, die Verfolgungsbehörden sich nicht darauf berufen können, sie hätten diese Person nur als Zeugen angesehen. Da der „Willensakt“ der Polizei oder StA, mit dem sie eine Person zum Beschuldigten machen, nicht weiter formalisiert ist z. B. durch ausdrückliche Bezeichnung als „Beschuldigter“, kann dieser Willensakt der Sache nach bereits in jeder Strafverfolgungsmaßnahme gegen eine bestimmte Person liegen 7.

Читать дальше