Es war kurz vor Sonnenuntergang. Ich hörte, wie meine Eltern Rachel zum Anzünden der Sabbatkerzen ins Schlafzimmer riefen. Ich wußte, sie hatten die Jalousien runtergelassen. Vor einem Monat hatten wir draußen vor den Wohnzimmerfenstern Rufe und Gelächter gehört, als meine Mutter gerade die Kerzen anzündete. Wir rannten zum Fenster und spähten hinaus ins Zwielicht. Zwei Teenager zogen sich die Hosen runter und zeigten uns ihre nackten Hinterteile. „Dreckige Juden!“ riefen sie. Mein Vater jagte sie nicht weg; er zog die Vorhänge zu. Danach beteten wir bei herabgelassenen Jalousien im Schlafzimmer.

In meiner Familie wußten alle, was Scham war.

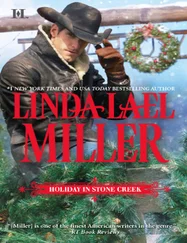

Bald darauf verschwand mein Cowboy-Anzug aus dem Korb mit der schmutzigen Wäsche. Dafür kaufte mir mein Vater ein Annie-Oakley-Kostüm.

„Nein!“ schrie ich. „Ich will nicht! Ich will das nicht anziehn! Ich komme mir doof darin vor!“

Mein Vater packte mich am Arm. „Junges Fräulein, ich habe für dieses Annie-Oakley-Kostüm vier Dollar neunzig ausgegeben, und du ziehst es gefälligst an!“

Ich versuchte seine Hand abzuschütteln, aber er umklammerte meinen Oberarm wie ein Schraubstock. Tränen liefen mir über die Wangen. „Ich will eine Davy-Crockett-Mütze!“

Mein Vater packte noch härter zu. „Ich habe nein gesagt.“

„Aber warum denn nicht?“ heulte ich. „Alle haben eine, nur ich nicht. Warum nicht?“

Seine Antwort war mir unerklärlich. „Weil du ein Mädchen bist.“

„Ich hab die Nase voll davon, ständig gefragt zu werden, ob sie ein Junge oder ein Mädchen ist“, beschwerte sich meine Mutter bei meinem Vater. „Die Leute fragen mich dauernd danach.“

Ich war zehn Jahre alt. Ich war kein kleines Kind mehr und hatte so gar nichts Niedliches an mir, hinter dem ich mich hätte verstecken können. Die Welt verlor die Geduld mit mir, und ich bekam es mit der Angst zu tun.

Als ich noch ganz klein war, wollte ich alles dransetzen, meinen Makel zu beseitigen, was es auch sein mochte. Jetzt wollte ich mich nicht mehr ändern; ich wollte nur noch, daß die Leute aufhörten, immer nur wütend auf mich zu sein.

Einmal nahmen meine Eltern meine Schwester und mich zum Einkaufen mit in die Stadt. Als wir die Allen Street hinunterfuhren, sah ich einen Erwachsenen, dessen Geschlecht ich nicht rauskriegen konnte.

„Mami, ist das ein Mannweib?“ fragte ich laut.

Meine Eltern warfen sich amüsierte Blicke zu und brachen in Gelächter aus. Mein Vater starrte mich im Rückspiegel an. „Wo hast du denn das Wort gehört?“

Ich zuckte die Achseln, unsicher, ob ich das Wort wirklich schon mal gehört hatte, bevor es mir rausgerutscht war.

„Was ist ein Mannweib?“ wollte meine Schwester wissen. Ich war auch gespannt auf die Antwort.

„Jemand, der verrückt ist“, lachte mein Vater. „Wie ’n Beatnik.“

Rachel und ich nickten, ohne etwas zu verstehen.

Plötzlich überkam mich eine Welle böser Vorahnungen. Mir wurde ganz schlecht. Aber was es auch war, das die Angst ausgelöst hatte, es war zu furchterregend, um darüber nachzudenken. Das Gefühl verebbte so schnell wie es gekommen war.

Sachte schob ich die Tür zum Schlafzimmer meiner Eltern auf und sah mich um. Ich wußte, daß sie beide auf der Arbeit waren, aber es war verboten, ihr Schlafzimmer zu betreten. Also blickte ich mich zur Sicherheit erst mal verstohlen um. Dann ging ich geradewegs zum Schrank meines Vaters. Da hing sein blauer Anzug. Das hieß, daß er heute den grauen anhatte. Ein blauer und ein grauer Anzug – mehr braucht ein Mann nicht, sagte mein Vater immer. Seine Krawatten hingen ordentlich an der Innenseite der Tür.

Es war noch aufregender, seine Kommodenschublade aufzuziehen. Seine weißen Hemden waren bretthart gestärkt und zusammengefaltet. Jedes war in Papier eingewickelt und wie ein Geschenk mit einem Band versehen. In dem Augenblick, in dem ich das Band löste, wußte ich, daß ich Ärger kriegen würde. Ich hatte kein Versteck für den Abfall, das meine Mutter nicht sofort finden würde. Und mir war klar, daß mein Vater wahrscheinlich genau wußte, wie viele Hemden er besaß. Auch wenn sie alle weiß waren, konnte er wahrscheinlich genau sagen, welches fehlte.

Aber es war zu spät. Ich zog mich bis auf Baumwollunterhöschen und T-Shirt aus und schlüpfte in sein Hemd. Es war dermaßen gestärkt, daß ich den Kragen kaum zugeknöpft bekam. Ich zog mir eine Krawatte vom Halter. Jahrelang hatte ich zugesehen, wie mein Vater seinen Schlips in einer komplizierten Bewegungsabfolge geschickt wand und band, aber ich kam nicht auf des Rätsels Lösung. Ich band ihn unbeholfen zu einem Knoten. Ich kletterte auf einen Schemel, um den Anzug vom Bügel zu nehmen. Ich war überrascht, wie schwer er war. Er fiel zu Boden. Ich zog die Anzugjacke über und betrachtete mich im Spiegel. Ein Laut entwich meiner Kehle, eine Art Japsen. Mir gefiel das elfjährige Mädchen, die mir da entgegensah.

Es fehlte noch etwas: der Ring. Ich öffnete das Schmuckkästchen meiner Mutter. Da lag er. Das Silber und der Türkis bildeten eine tanzende Figur. Ich konnte nicht erkennen, ob diese Figur eine Frau oder ein Mann war. Der Ring paßte nicht mehr auf drei Finger; jetzt paßten gerade zwei hinein.

Ich starrte in den großen Spiegel über der Kommode meiner Mutter und versuchte weit in die Zukunft zu sehen, in eine Zeit, wenn diese Kleidung mir passen würde, um einen Blick von der Frau zu erhaschen, die ich einmal sein würde.

Ich sah nicht aus wie die Mädchen und Frauen im Versandhauskatalog, der mit den wechselnden Jahreszeiten ins Haus kam. Ich war immer die erste, die ihn durchblätterte, Seite für Seite. Die Mädchen und Frauen sahen alle ziemlich gleich aus, aber die Jungen und Männer auch. Ich konnte mich in den Mädchen nicht wiedererkennen. Und ich hatte noch nie eine erwachsene Frau gesehen, die so aussah, wie ich mir mich als Erwachsene vorstellte. Es gab im Fernsehen keine Frauen, die aussahen wie die kleine Frau in diesem Spiegel. Auch auf der Straße nicht. Das wußte ich. Ich hielt ständig die Augen offen.

Einen Moment lang sah ich im Spiegel, wie die Frau, die ich einmal sein würde, zurückstarrte. Sie sah verängstigt und traurig aus. Ich fragte mich, ob ich wohl den Mut haben würde, erwachsen und so wie sie zu werden.

Ich hörte nicht, wie die Schlafzimmertür aufging. Als ich meine Eltern bemerkte, war es schon zu spät. Sie dachten beide, sie müßten meine Schwester vom Zahnarzt abholen. Deshalb kamen sie beide unerwartet früh nach Hause.

Ihre Mienen erstarrten. Ich hatte solche Angst, daß mein Gesicht ganz taub wurde.

Sturmwolken sammelten sich am Horizont.

Meine Eltern redeten nicht darüber, daß sie mich in der Kleidung meines Vaters in ihrem Schlafzimmer erwischt hatten. Ich betete, noch einmal davonzukommen.

Aber kurz darauf packten mich meine Eltern unerwartet ins Auto. Sie sagten, sie brächten mich zu einer Blutprobe ins Krankenhaus. Wir fuhren im Fahrstuhl in das Stockwerk, wo der Test stattfinden sollte. Die Türen öffneten sich. Zwei riesige Männer in weißen Uniformen zogen mich aus dem Fahrstuhl. Meine Eltern blieben zurück. Die Männer drehten sich um und verschlossen das Gitter. Ich streckte die Hände nach meinen Eltern aus, aber sie sahen mich nicht einmal an, als sich die Fahrstuhltür schloß.

Der Schreck saß wie ein Elefant auf meiner Brust. Ich konnte kaum atmen.

Eine Schwester erklärte mir die Regeln: Ich mußte morgens aufstehen und den ganzen Tag draußen auf der Station bleiben. Ich mußte ein Kleid tragen, beim Sitzen die Beine übereinanderschlagen, höflich sein und lächeln, wenn man zu mir sprach. Ich nickte, als würde ich das verstehen. Ich stand immer noch unter Schock.

Ich war das einzige Kind auf der Station. Sie steckten mich zu zwei Frauen in ein Zimmer. Die eine Frau war sehr alt und den ganzen Tag am Bett festgebunden. Sie klagte und rief nach Leuten, die gar nicht da waren. Die andere Frau war jünger. „Ich heiße Paula“, sagte sie und streckte die Hand aus. „Nett, dich kennenzulernen.“ Ihre Handgelenke waren verbunden. Sie erklärte mir, daß ihre Eltern ihr verboten hatten, sich mit ihrem Freund zu treffen, weil er ein Neger war. Sie hatte sich vor Kummer die Pulsadern aufgeschnitten, und deshalb hatten sie sie eingeliefert.

Читать дальше