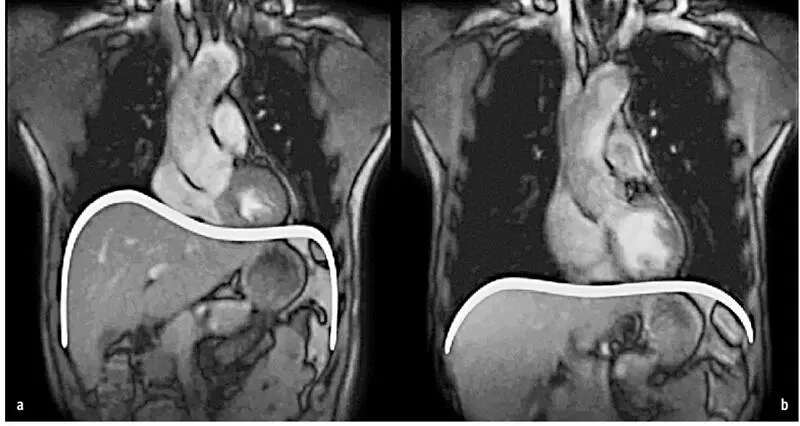

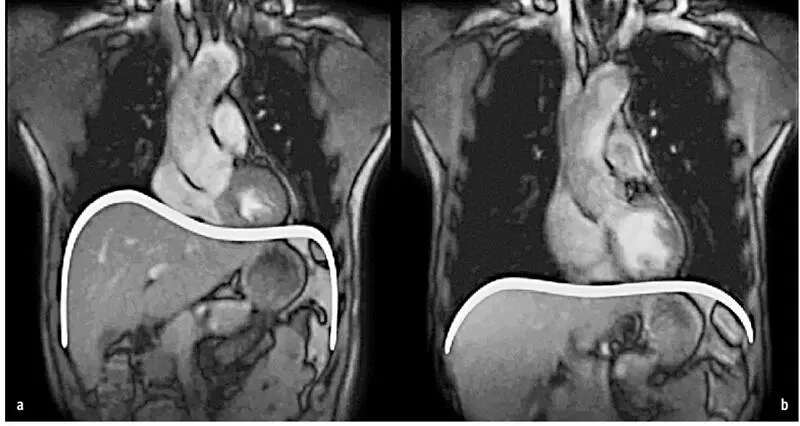

Abb. I.62a und b: Stellung des Zwerchfells bei: a) Ausatmung, b) Einatmung; kernspintomografische Aufnahme

Alle Volumina zeigen eine Abhängigkeit von Geschlecht, Körpergröße und Alter. Durch körperliches Training kann man die Atemvolumina vergrößern.

Der Weg, den der Atem bei Bläsern und Sängern beim Ein- und Ausatemvorgang zurücklegt, passiert von der Lunge aus die Glottisebene des Kehlkopfs und den Vokaltrakt (Abb. I.63, S. 54).

Im Folgenden werden einige Spezifika der Atmung bei Musikern beschrieben.

Atmung beim Musizieren

Die Atmung beim Musizieren ist eng an die musikalische Phrasierung gekoppelt. Sie ist damit ein wichtiges musikalisches Gestaltungselement. Nicht nur bei Bläsern und Sängern, sondern auch bei Streichern, Pianisten und allen sonstigen Instrumentalisten kann und sollte sie im Dienste des musikalischen Ausdrucks eingesetzt werden. Im Idealfall fließt der Atem mit dem Strom der Musik. Das Singen einer musikalischen Phrase kann das Erlernen dieses natürlichen Atemflusses beim Üben und Proben erleichtern. Yehudi Menuhin formulierte in diesem Zusammenhang: »Das Singen ist zuerst der innere Tanz des Atems, der Seele […]« (Menuhin 1999). Jedoch kann nicht selten beobachtet werden, dass der Atem beim Musizieren nicht fließt, sondern »angehalten« wird oder angestrengt wirkt. Manchmal wird die Musik durch den Atem regelrecht unrhythmisch »zerhackt«. Dies führt neben negativen Auswirkungen auf den Klang des musizierten Werkes auch zu einer Übertragung dieser Spannungen auf das Publikum: Die Zuhörer verspannen sich gleichfalls, halten den Atem an und nehmen die Performance als »atemlos« wahr (vgl. S. 76).

Atemfunktion bei Bläsern und Sängern

Die Anforderung an die Atemfunktion bei Bläsern und Sängern geht über die oben beschriebene Mitwirkung am musikalischen Ausdruck und an der Phrasierung deutlich hinaus, da der Ausatemstrom bei Bläsern und Sängern an der Erzeugung des klingenden Tons ursächlich beteiligt ist. Die Tonproduktion erfolgt bei den verschiedenen Blasinstrumenten und der menschlichen Stimme auf unterschiedliche Weise: Entweder wird der Ausatemstrom durch – zumeist periodische – schnelle Öffnungs- und Schließbewegungen von anatomischen Strukturen wie den Lippen (Blechbläser) oder den Stimmlippen (Sänger) unterbrochen oder diese Unterbrechung erfolgt durch vibrierende Bauteile des Instruments (Rohrblattinstrumente). Bei anderen Instrumenten wie den Flöten erfolgt die Tonerzeugung durch eine Brechung und Verwirbelung des Luftstroms, bei der Blockflöte am Labium des Kopfstücks und bei der Querflöte am Mundstück des Instruments. Unabhängig davon, wie der primäre Schall erzeugt wurde, wird die Luftsäule im Instrument zu Schwingungen angeregt, die dann durch die Resonanzräume des Instruments (bzw. beim Singen die des Vokaltrakts) akustisch weiter geformt werden.

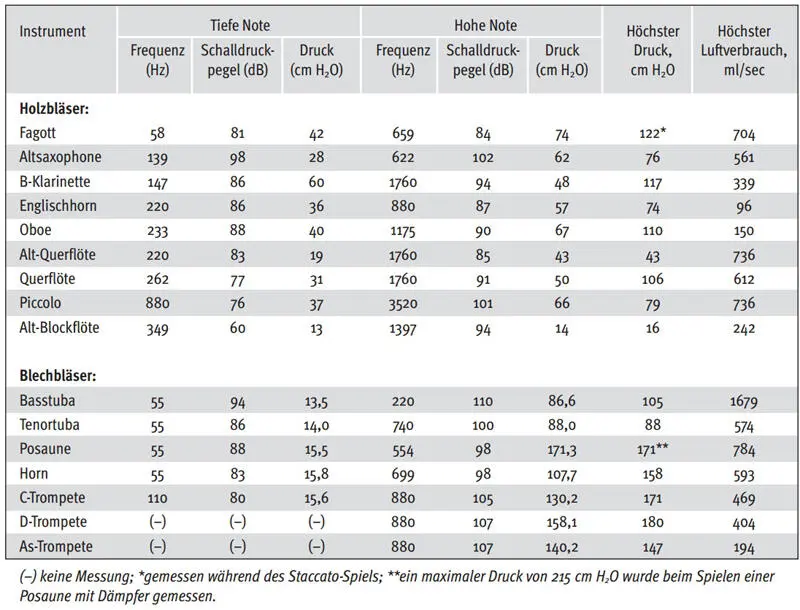

Atemdrucke und Atemvolumina

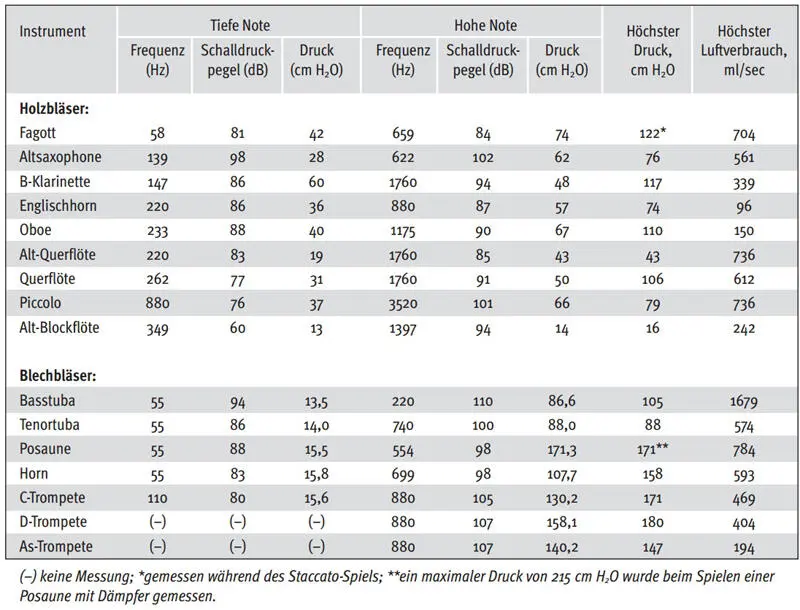

Für die Tonproduktion ist bei Bläsern und Sängern nicht nur das verwendete Luftvolumen entscheidend, sondern ebenso der Druck, der erforderlich ist, um die schwingenden Bauteile zum »Arbeiten« anzuregen. Das notwendige Luftvolumen ist bei manchen Instrumenten wesentlich größer als bei anderen, wie der holländische Arzt und Forscher Arend Bouhuys schon in den 1960er-Jahren herausgefunden hat (Bouhuys 1964). Der höchste von ihm gemessene Luftverbrauch bei der Basstuba lag mit mehr als 1,5 Liter pro Sekunde (1679 ml/sec) über zehn Mal höher als bei einer Oboe (Tab. I.2). Ähnlich große Unterschiede fanden sich auch bei den Werten für den Anblasdruck im Mund: Die höchsten Werte wurden mit 215 cmH 2O bei einer Posaune mit Dämpfer gemessen, für eine Altblockflöte ergaben sich nur 16 cmH 2O. Die Messwerte des Drucks zeigten eine klare Abhängigkeit von der Tonhöhe (und der Lautstärke): Bei tiefen (leiseren) Tönen waren die Druckwerte geringer als bei hohen (lauteren) Tönen.

Im Vergleich zu Bläsern haben Sänger sowohl für den Luftfluss als auch für den minimalen und maximalen Druck viel niedrigere Werte. Der Luftverbrauch liegt bei Sängern zwischen 2 und 5 ml/ sec für den Luftstrom, der im Kehlkopf fließt, und ist demnach noch deutlich geringer als bei Blockflötisten. Zur Tonerzeugung durch die Stimmlippen im Kehlkopf ist der sog. subglottische Druck erforderlich. Er wird so bezeichnet, da er sich unterhalb der zur Phonation geschlossenen Stimmlippen aufbaut. Der minimale subglottische Druck, der zur leisesten Phonation notwendig ist, beträgt ca. 2–3 cm H 2O. Die maximalen subglottischen Drucke, die von Sängern erreicht werden, liegen bei ca. 60 cm H 2O (Bouhuys et al. 1968).

Für jeden Ton – mit seinen musikalischen Parametern Tonhöhe, Tondauer und Tonstärke – ist bei Bläsern und Sängern gleichermaßen ein spezifischer Atemdruck zur adäquaten künstlerisch-musikalischen Realisierung erforderlich. Dieser muss von Ton zu Ton äußerst schnell angepasst werden, wie Untersuchungen bei Sängern exemplarisch zeigen (Sundberg 2015b, S. 69 f.; Richter 2014, S. 36 f.).

Atemregulation

Sowohl Sänger als auch Bläser müssen den Atemstrom möglichst präzise regulieren. Dieser Vorgang wird im Deutschen häufig mit den Begriffen »stützen« und »Stütze« bezeichnet. Der Begriff »Stütze« ist nicht glücklich gewählt, da er etwas Statisches impliziert, wohingegen die Atmung immer ein dynamischer Vorgang ist: Kurz nach der Einatmung steht am Anfang einer Phrase für die jeweilige Tonproduktion zu viel Luft zur Verfügung, so dass der Musiker dafür Sorge tragen muss, nicht zu viel Luft aus der Lunge entweichen zu lassen, um den Anblasdruck bzw. den subglottischen Druck – und damit auch die Tonhöhe und Lautstärke – nicht ungewollt zu erhöhen. Am Ende einer langen musikalischen Phrase ist genau das Gegenteil erforderlich. Hier muss nämlich nach Überschreiten der Atemruhelage zusätzlich Luft zur Verfügung gestellt werden, um den für die Tonproduktion erforderlichen Druck aufrechtzuerhalten. Diese gegensätzliche Anforderung an die Atemführung im Verlauf einer Melodielinie – am Beginn »Weghalten« zur Vermeidung eines Überangebots, am Ende »Zuführen« zur Bereitstellung der benötigten Luft – erschwert es außerordentlich, den Atemvorgang begrifflich in einem einzigen Fachterminus zu fassen. Um das »Momentum« des Dynamischen in diesem Vorgang zu unterstreichen, wäre es deshalb sinnvoll, anstelle von »Stütze« von »Atemstützfunktion« zu sprechen (Richter 2014, S. 41). Dies käme auch dem ursprünglich italienischen Begriff appoggio näher, der in der italienischen Alltagssprache eher der Bedeutung von appogiare , »sich an etwas anlehnen«, entspricht (Seidner und Wendler 2010, S. 64). Andere Sprachen wie das Englische und das Französische verwenden mit support und soutien ebenfalls Wörter, welche die Bedeutung »Unterstützung« enthalten (Richter 2014, S. 41). Diese Begriffe kommen dem Regulationsvorgang der Atmung näher und unterstreichen stärker die bedarfsabhängige Flexibilität.

Tab. I.2: Mittelwerte der Anblasdrucke im Mund sowie der Schalldruckpegel für tiefe und hohe Noten, die im Fortissimo (ff) auf verschiedenen Instrumenten gespielt wurden (nach Bouhyus 1964)

Atemsteuerung

Bläser und Sänger verwenden in der Beschreibung der Atmung eine Vielzahl von Begriffen, die nicht immer unmittelbar den physiologischen Vorgängen der Atmung entsprechen. So bezeichnen die Begriffe Bauch- oder Flankenatmung beispielsweise die sicht- und spürbaren körperlichen Auswirkungen der Atmung auf die Muskulatur und die Organe des Bauchraums, obwohl streng genommen die Atmung natürlich immer in den Lungen und damit im Brustraum stattfindet. Diese Form der Beschreibung und Wahrnehmung der äußerlich sichtbaren und innerlich spürbaren Vorgänge bei der Atmung ist vermutlich u. a. deswegen so verbreitet, da sich der Atemvorgang aus physiologischen Gründen der direkten Wahrnehmung und vollständigen willentlichen Steuerung entzieht. Wir verfügen – leider – weder über eine bewusste sensorische Information, in welcher Stellung bzw. Position sich die entscheidenden Atemmuskeln während des Atemvorgangs im Körper befinden, noch können wir diese Muskeln willentlich von einer Position in eine andere bewegen. Auch das Zwerchfell ist als der wichtigste Atemmuskel nicht willentlich steuerbar. Hierin unterscheidet er sich grundsätzlich von anderen Muskelgruppen wie beispielsweise jenen der Hand, deren feinmotorische Bewegungen, wie das millimetergenaue Aufsetzen der Finger auf dem Griffbrett beim Geigenspiel, vom Spieler willentlich gesteuert und beobachtet werden können. Allerdings können indirekt die Auswirkungen der Atembewegungen körperlich-sensorisch, optisch und akustisch wahrgenommen und beurteilt werden. Durch Aktivierung der steuerbaren Muskeln, wie beispielsweise der Bauchmuskeln, kann die eigentliche Atmungsmuskulatur im Rahmen der Atemstützfunktion in ihrer Funktion indirekt beeinflusst und kontrolliert werden.

Читать дальше