Das sind lauter Kaffeehäuser, die man aufsucht, um Kaffee zu trinken, ausdauernd zu sitzen, zu lesen, zu tratschen. Wohl auch, um Geschäfte einzuleiten und abzuschließen, obwohl die große Zeit der Kaffeehausgeschäfte vorüber ist. Auf den Marmortischplatten findet man manchmal noch verblasste Kalkulationen, die einzigen Überbleibsel der Inflationskonjunktur.

Die meisten übrigen großen Lokale haben eine Salonkapelle oder eine Jazzband, sind auf Luxus- und Nachtbetrieb eingestellt: CAPUA in der Johannesgasse, CAFÉ LURION in der Siebensterngasse, CAFÉ ARLON in der Rothgasse, das KRYSTALLCAFÉ auf dem Aspernplatz. Das sind schon mehr Tanz- und Vergnügungslokale von Allerweltscharakter.

Jetzt könnte ich Ihnen nur noch jene Lokale zeigen, die ich Berufskaffeehäuser nennen möchte, weil sich dort die Angehörigen bestimmter Gruppen zusammenfinden: Im RINGCAFÉ auf dem Stubenring die Fußballgrößen, im ARTISTENCAFÉ in der Praterstraße die Leute vom Varieté und Zirkus. Natürlich gibt es auch eine ganze Menge Theaterkaffeehäuser. Die Wiege der Wiener Operette war vor 25 Jahren der berühmte Stammtisch von Karczag, Lehár und den anderen Größen im CAFÉ MUSEUM in der Friedrichstraße. Die Lokale der Operetten-, der Varieté- und Kabarettleute sind jetzt das CAFÉ HEINRICHSHOF gegenüber der Oper, CAFÉ DOBNER und CAFÉ PAYR auf dem Getreidemarkt, und vor allem das CAFÉ SACHERBAR auf dem Opernring. Am Nachmittag zwischen 3 und 6 Uhr können Sie hier die verschiedenen Meister, Verdiener und Mitläufer des Operettenmarktes sehen: Da fährt Emmerich Kálmán vor, bereits von seinen getreuen und eifersüchtig wachsamen Leiblibrettisten Brammer und Grünwald erwartet, da sitzt der witzige Rudolf Österreicher, der abgeklärte Dr. Willner, der höflich ruhige Bela Jenbach, der tiefsinnige Heinz Reichert, der gedankenblasse Willy Sterk, da sitzen die Operettenverleger, namentlich die kleineren, die Tenöre und Komiker, da wird fachgesimpelt, werden Misserfolge prophezeit, Tantiemenerfolge geschätzt. Wer die zwei absolut gleich aussehenden und gleich gekleideten Herren von nicht unbedingt christlichem Typus sind? Ja, das sind Zwillinge, schon seit ihrer Geburt, und sie halten an dieser Tradition seit mehr als 50 Jahren fest. Dadurch sind sie in Wien und im Sommer in Ischl die bekanntesten Straßen- und Lokalfiguren geworden. Außer ihrer lustigen Ähnlichkeit verfügen sie noch über sehr viel Witz, den sie teils im Gespräch, teils in ihren Jargonschwänken für die Werbezirk freigebig ausstreuen. Man nennt sie abgekürzt »die Gölze«, weil man ohnehin nicht genau weiß, welcher der Emil und welcher der Arnold Golz ist. Der dicke Herr in ihrer Gesellschaft ist Herr Piffl, Gatte der Frau Werbezirk und Neffe des Kardinals von Wien. Sie sehen, es kann nicht so arg sein mit den konfessionellen Gegensätzen, wenn der Kardinal und Fürsterzbischof der Onkel der jüdischsten Schauspielerin ist …

Café´Sacher-Bar

Und die berühmten Wiener Literaturkaffeehäuser? Sie kommen eigentlich nur mehr in den in Berlin geschriebenen Literaturgeschichten vor, deren Verfasser noch immer beim CAFÉ GRIENSTEIDL, bei Jung-Wien und beim süßen Mädel halten und die noch immer jeden Wiener Autor als müde Kaffeehauspflanze schildern. Das war einmal, vor 25 Jahren, aber jetzt gibt’s kein Griensteidl mehr, kein Jung-Wien – und die süßen Mädel? Davon reden wir später. Die jungwiener Dichter Bahr, Schnitzler, Hofmannsthal, Beer-Hofmann sind heute würdige, abgeklärte Herren, die sich in ihre Cottagevilla oder in eine mit allem kirchlichen Komfort ausgestattete Weltanschauung zurückgezogen haben. Und der Nachwuchs hat gar kein Bedürfnis, sich zu einer Richtung, einer Schule zusammen-zuschließen, weil jeder schon ausgelernt zu haben glaubt und jeder auf einem anderen Weg strebt: teils vorwärts und auch sonst. Heute befasst man sich nicht mehr mit geistiger und artistischer Revolution, sondern lieber mit Konkurrenz, Neid und Missgunst. Außerdem muss der Schriftsteller heute viel mehr arbeiten, natürlich auf der Schreibmaschine, was im Kaffeehaus doch nicht gut möglich ist. Trotzdem gibt es noch immer eine Anzahl von mir ebenso beneideter wie bedauerter Autoren, die ihre Nachmittage und Abende im Kaffeehaus verbringen. Nicht mehr im CAFÉ CENTRAL in der Herrengasse, das zwar, schon wegen seiner Fülle an Zeitungen, noch immer der Treffpunkt von geistigen Menschen aller Art ist und das Rendezvous der besten Schachspieler. Aber aus dem Rotundensaal ist die Literatur fast völlig verschwunden. Nur das Bild Peter Altenbergs hängt noch an der Wand und sucht elegischen Blicks die Gestalten Egon Friedells und Alfred Polgars. Das Wiener Literaturcafé ist jetzt gegenüber im HERRENHOF. Vorn sitzen die gewöhnlichen Menschen, die nur lesen, aber nicht schreiben können und sich’s nicht einmal einbilden, im Souterrain tanzt die Charlestonjugend aller Altersklassen. Die Herren Dichter und Autoren aber sitzen ganz für sich, an einem langen Tisch, manchmal auch der und jener abseits, wenn er gerade mit einem oder mehreren bös ist, was hier oft vorkommt. Gestatten Sie, dass ich vorstelle: die Wiener Literatur.

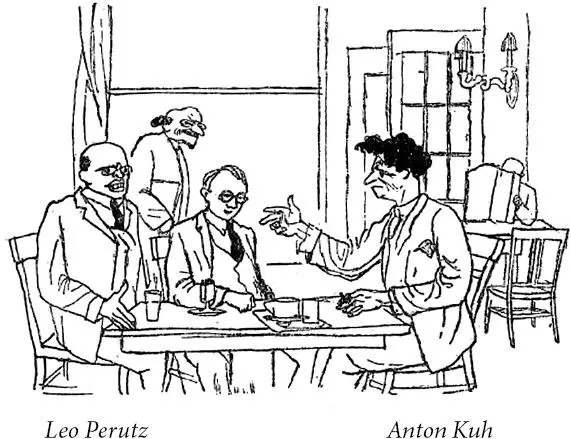

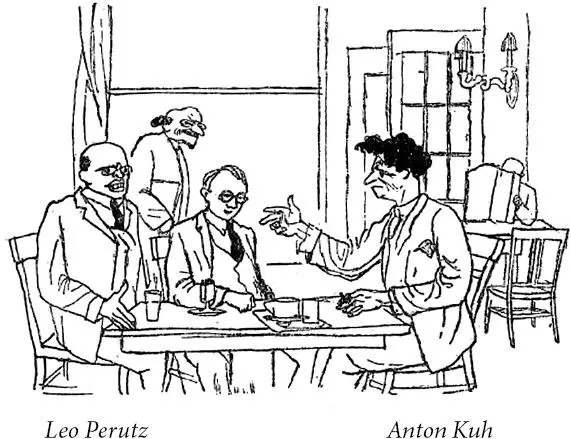

Mir scheint, Sie sind ein bisschen enttäuscht. Na ja,besonders schöne und interessante Köpfe sind da nicht zu sehen. Vielleicht später, wenn Felix Dörmann kommt, die letzte Kaffeehaussäule des alten Jung-Wien. Oder haben Sie vielleicht erwartet, dass jeder der Wiener Autoren hier mit einem süßen Mädel im Arm sitzt? Dafür würden sich die süßen Mädel bedanken, aber auch die Wiener Autoren. Die sind gar nicht so für Liebe, denn das könnte sie nur stören, wenn sie Liebesromane schreiben. Aber es sitzen hier auch sehr begabte Leute: Leo Perutz, der prachtvolle Erzähler, Anton Kuh, der groteske Improvisator und der produktive Walter Angel, der Ihnen sofort erzählen wird: »Mein neuer Roman schreitet rüstig vorwärts.« Wer die anderen sind, weiß ich wirklich nicht. Ich bin nämlich ein so fleißiger Schriftsteller, dass ich nicht dazu gekommen bin, es im Literaturkaffeehaus zu etwas zu bringen: zum Literaten, zum Autor oder, Gott bewahre, gar zum Dichter. Ich wäre auch in der größten Verlegenheit, wenn ich da mitreden müsste, denn ich kann doch nicht gut über das letzte Feuilleton von Auernheimer oder Salten und über das Literaturblatt der Neuen Freien Presse mitschimpfen. Eher noch über meinen letzten Sonntagsartikel. Die Herren haben aber auch sonst beim Sprechen alle Hände voll zu tun: Feuilleton- und Verlegerhonorare in Wien und in Deutschland, Nachdrucke, Reklamenotizen, neue Adjektive und Zeitschriften. Und wenn sie so bis sieben, acht Uhr hier gesessen sind und vielleicht noch irgendeinen armen Teufel oder Narren aufgezogen haben, dann gehen sie nach Hause. Wahrscheinlich dichten. Auf jeden Fall aber sehr befriedigt, weil sie wieder einen ganzen Nachmittag aufeinander achtgegeben haben, damit es ja keiner zu weit bringt …

So leben wir alle Tage. Nämlich im Kaffeehaus. Von acht Uhr früh bis zwei Uhr nachts spielt sich hier ein wesentlicher Teil des Wiener Lebens ab. Hier werden die Meinungen gebildet, die Gemeinplätze und manchmal auch die Gemeinheiten. Hierher kommt man immer wieder und bei jedem Anlass: weil man verbittert oder glänzend gelaunt ist, weil’s einem schlecht oder zu gut geht, weil man Hunger hat oder zu satt ist. Das ist das Wiener Kaffeehaus: alles für alle. Rendezvousplatz für den Anfänger der Liebe, Klub für den Uneleganten, Geschäftslokal für den Mann ohne Bureau, Traumstätte für den Werdenden und Vergehenden, Wohnung für den Menschen ohne Heim und Anschluss für den Familienlosen. Und das alles, diese kleine eigentümliche Welt, in einen weichen, warmen Mokkaduft getaucht – sehen Sie: Das ist Kaffeehauskultur.

Читать дальше