1724–1804

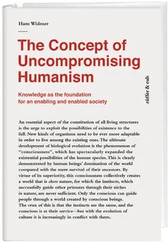

Die Erkenntnis führt stringent zur zweckmässigen Organisationsform menschlicher Gesellschaften: nämlich derjenigen, die allen Mitgliedern den Rahmen für ein erfülltes Lebens bietet. Auch leitet sie das Individuum zur Ausschöpfung dieses Rahmens an. Der Erwerb der Erkenntnis setzt jedoch den Willen voraus und ihre Umsetzung die Selbstbeherrschung, die sich beide erst daraus einstellen. Ebenso setzt die zweckmässige Organisation jene kenntnisreichen, selbstbeherrschten Individuen voraus, die sie erst hervorbringt. Das Wünschbare kann folglich nicht verfügt werden – aber dessen Heranreifen kann katalysiert werden: durch Aufklärung.

Abgrenzung gegenüber konventioneller Philosophie

Konventionelle Philosophie geht von Begriffen wie »Gerechtigkeit« oder »Sinn von Sein« aus. Kant spottet gar, sie »tappt auf Begriffen herum«. Sie fragt nicht nach der Wirklichkeit, sondern danach, was Philosophen gesagt haben. Was der Wissenschaft das Experiment ist, ist der Philosophie das Zitat. Philosophie strebt nach Weisheit – eine Weisheit, die jedoch nicht auf Erkenntnis baut, ist ein Schuss in die Nacht.

Die Thesen der Philosophie lassen sich wissenschaftlich nicht belegen – es gibt nur Philosophen, deren Gedanken man studieren kann. Diese haben über Jahrhunderte mindestens eine Million Druckseiten publiziert, wobei sich die Mehrheit – der Natur solchen Philosophierens gemäß – damit befasst, andere zu widerlegen; einige wenden sich sogar vom eigenen Publizierten ab. Damit hat selbst der, der alle studiert, nichts in der Hand, an das er sich halten kann.

Aufbau des Modells

Das Modell des Konsequenten Humanismus trifft keine Annahmen über irgendetwas im Voraus, auch setzt es kein spezifisches Wissen voraus. Es geht von Anschauung aus und entwickelt mit intuitiver Logik Folgerungen, die der Lesende selber rekonstruieren kann, was auch Relativitätstheorie oder Hyperzyklus (Sprung zum Leben) umfasst.

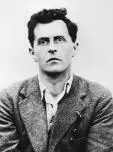

Ludwig Wittgenstein,

1889–1951

Friedrich Hegel,

1770–1831

Vor und für Kant war selbstverständlich, dass sich Philosophie alle verfügbare Erkenntnis aneignete. Anfangs des 19. Jahrhunderts nahm Wissenschaft aber derart Fahrt auf, dass Philosophen nicht mehr folgen konnten – und wenn sie vorerst noch folgten: Relativitätstheorie und Quantenmechanik hängten sie definitiv ab. Sie zogen sich auf »das Klarwerden von Sätzen«Wittgenstein zurück, einzelne gar in Mystik, was in keiner Weise ihre Aufgabe ist. Sie sollen die tragenden Erkenntnisse erwerben, sich darüber hinausschwingen und sich ihren alten Aufgaben auf der neuen, grandiosen Basis stellen.

Bewusstsein erweitert den Horizont von dessen Träger radikal: räumlich, zeitlich, sozial – insbesondere dadurch, dass es ihn als »Selbst« enthält. Da der erweiterte Horizont sowohl Chancen wie Bedrohungen birgt, muss das Bewusstsein alles deuten, was es darin wahrnimmt. Fehlen ihm Kenntnisse, behilft es sich mit Annahmen und Behauptungen; wie die Weltgeschichte jedoch verdeutlicht, sind Erkenntnisse weit erfolgreicher. Das Selektionskriterium bei der Gewinnung von Erkenntnis ist Widerspruchsfreiheit: einmal gegenüber der Wirklichkeit und dann gegenüber aller verifizierter Erkenntnis. Den Horizont erfüllter Widerspruchsfreiheit größtmöglich auszudehnen dient zwei Zielen zugleich: Erklärungsstärke und -vollständigkeit.

Die unausweichliche Folgerung davon ist: Ein Modell erklärt das Ganze – oder es erklärt nichts. Es ist erst geschlossen, wenn es nicht nur die Welt erklärt, sondern ebenso das Denken, das die Erklärungen leistet. Die dabei für Schlüssigkeit erforderliche Menge zu erarbeitender Erkenntnisse ist, bei aller versuchten didaktischen Verdichtung, groß. Und wer sich darauf einlässt, weiß überdies erst nach der Investition, ob sie sich auch lohnt.

Ein geschlossener Kreis von Erklärungen? Wissenschaften erklären eingegrenzte Wirklichkeit aus eingegrenzter Wirklichkeit und haben darin eine exponentiell anwachsende, mittlerweile ungeheure Fülle an Erkenntnissen hervorgebracht; für ein widerspruchsfreies Ganzes hingegen fühlt sich keine zuständig. Philosophie nach Hegel hat vor der Aufgabe kapituliert; gelegentlich mokiert sie sich gar über den Kleingeist, der es trotz ihrer Warnung versucht.

Die Basis für das Modell des Konsequenten Humanismus bildet die Art, wie sich das Bewusstsein die Welt vorstellt; ausgehend davon steigt es über Stufen zum Denken hoch, das die Vorstellung hervorbringt:

1. Anschauungen a priori. Kant Raum und Zeit bilden unentrinnbar das Koordinatensystem im menschlichen Gehirn, worin es die Welt darstellt.

2. Kontinuum, Masse, Kosmos. Denknotwendig erfüllt ein Kontinuum den vorgestellten Raum – seit Anaximander und bis Einstein. Die »deduktive Physik«*, auf der das Modell fußt, leitet Masse als Dynamik eines geeignet spezifizierten Kontinuums ab, und dasselbe Kontinuum trägt die Expansion des Universums.

3. Atome, Elementarteilchen. Wenn Massendynamiken interagieren, gibt es Interferenzen, die sich als Quantenphänomene manifestieren und die Basis von allem Wahrnehmbaren sind. Elementare Dynamiken strukturieren sich zu Atomen, diese zu anorganischen Molekülen, unter geeigneten Umständen zu organischen.

4. Leben. Der riesigen Ansammlung organischer Moleküle auf der Erde entsprang einmalig der Hyperzyklus von einander gegenseitig prägenden Molekülen: die Basis für Leben. Soweit bisher bekannt, nur auf der Erde.

5. Biologische Datenverarbeitung. Das Zusammenwirken von Zellen und Zellverbänden wurde in der Evolution zunehmend ergänzt durch das Aufeinandertreffen bloßer Stellvertreter biochemischer Zustände: durch Signale in Leiterbahnen, Ganglien, Gehirnen.

6. Denken. Der biologischen Datenverarbeitung entsprang Denken. Dieses kommt nicht umhin, sich die Welt als Körper in den Koordinaten der Anschauungen a priori vorzustellen.

Der ontologische Kreis beantwortet die Frage: »Was kann ich erkennen?«, mit der sich Kants »Kritik der Reinen Vernunft« auseinandersetzt. Jedoch zielen mit Bewusstsein ausgestattete Wesen nicht primär auf Ontologie, sondern auf ein eigenes glückliches Leben ab. Sie verlangen Antworten auf Fragen, wie sie Kant in seiner »Kritik der Praktischen Vernunft« stellt: »Wie soll ich handeln? Was kann ich hoffen?«, auch auf die Frage, wie sich Gesellschaften organisieren sollen: politisch, wirtschaftlich, kulturell. Grundlage für die Beantwortung dieser Fragen ist die Gewissheit des »Freien Willens«. Kant postulierte diesen kurzerhand, während gegenwärtige Hirnforschung daran zweifelt. Das Modell des Konsequenten Humanismus erkennt ihn über seine unersetzliche Funktion: die Lösungen zu bewerten und zu wählen, die Denken für die Welt hervorbringt, in der Instinkte allein nicht ausreichen. Im Raum, den Freier Wille eröffnet, tut sich die Möglichkeit gelingenden Lebens auf: »Glück«.

Ontologischer Kreis

Das Modell begründet, was gelingendes individuelles Leben ist, und was dazu führt; ebenso, welches seine Voraussetzung ist: der »Zweckmäßige Staat«, und dessen Voraussetzung: »mündige Bürger«. Beides bedingt einander, beides leitet sich aus den vorangegangenen Stufen her und bildet das Fundament dafür, dass »alle Menschen gleich glücklich sein könnten«.Lichtenberg

Читать дальше