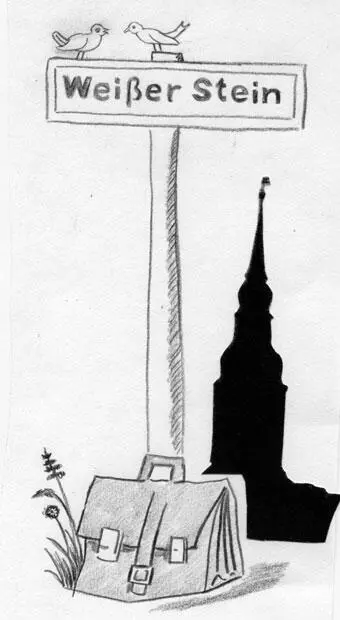

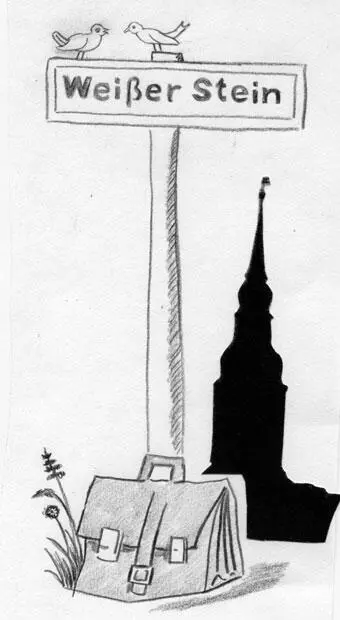

VOM SCHÖNEN AUF DER WELT – Etwa 1993 muß es gewesen sein, als Michel sich einen wohl seit längerem gehegten Wunsch erfüllte. Eine hochwertige, bombenfest verarbeitete Aktentasche aus festem Leder gönnte er sich, gemeinsam mit Ina in Zwickau gekauft, und Ina hatte schöne rote Schuhe dort gefunden. Als ein stilsicher dezent gestaltetes, klassisch zu nennendes Stück, formal und habituell entschieden konträr zu den allenthalben strotzend gestalteten Aktenkoffern, Flight-Cases, »Piloten-Taschen« und virulent in Mode gekommenen Rucksäcken jener Epoche, zeigte sich Michels Aktentasche, die Verlegertasche, wie seine Kumpels witzelten. Wenn sie überhaupt etwas ausstrahlte außer gehobener Aktentaschenhaftigkeit, dann die Vertrauen und Zuversicht stiftende Solidität des Beständigen. Und falls ich mich richtig entsinne, dann sah Michels Aktentasche ein wenig so aus wie die archetypischen Taschen, die der Zeichner Bernd Pfarr immer mal wieder seiner Figur Sondermann an die Hand gab; jedenfalls angesichts der tadellosen Qualität also eine fraglos im Geist unprätentiösen Understatements gehaltene Anschaffung. Michel war so froh mit seiner Tasche: »So ein Taschenstück, ein schönes, das ist was Bleibendes …«

EINZELHÄNDLERPOESIE UND WURSTSTRÄUßE UMS TAL DES TODES – Als Michel einmal kurz in meiner Heimatstadt weilte, wollte ich ihm fix einige Sehenswürdigkeiten zeigen. Er hatte mich ja stets mehr als gediegen über allerhand Beachtliches in Greiz und im Vogtland ins Bild gesetzt. Da galt es, etwas zu bieten. So fuhren wir am späten Abend durchs Zentrum, hielten kurz am gewaltig parvenühaft gestalteten und architektonisch verblüffend verkehrt in die Stadt gerammten, von einer extrem miserablen Plastik eitel gekrönten Hauptplatz und an einer selbst für Hiesige rätselhaft verzierten und mit bronzenem Kunstgewerbe bestückten Brunnen- und Wasserfallanlage. Zur Würdigung der modern gefaßten Seiten des Ortes reichten Michel diese Stadtmöbilisierungskleinodien erst mal hin; weiter sollte es gehen zu Zeugnissen eher folkloristischer Kapitel der jüngeren Stadtgeschichte.

Aber zunächst machten wir Station vor den zierlich dekorierten Schaufenstern eines an Tradition reichen, hochangesehenen Bekleidungs- und Wäschefachgeschäfts an unserer Hauptstraße. Der Inhaber präsentiert hier nicht nur erste Qualitäten erfreulich souverän fernab alberner Modeaktualitäten, sondern versieht seine Auslagen originell mit kleinen Hinweisschildern aus schwarzem Karton. Darauf stehen, in weißer Tusche stets akkurat ausgeführt, hilfreichinformative Präzisierungen wie »Chice Strickweste«, »Flotter Pullover«, »Modisches Hemd«, »Klassisches Hemd«, »Hemd, Leinen«, »Elegante Krawatte«, »Sportlicher Pyjama«, »Socken, Wolle«, aber durchaus auch »Sexy Top«, »Modischer BH«, »Flottes Nachthemd« bis hin zu »Baby Doll, Synthetik«. Michel war hin und weg. So konzentriert eingedampfte Poesie – Arno Schmidts leuchtfeuerhaftes Postulat vom Dehydrieren der Sprache fiel ihm ein – bei gleichzeitig enorm konzise in Kongruenz gesetztem Bezug zu Tiefendimensionen des allermenschlichst Realen hatte er schon länger nicht mehr vor der Nase.

Zeichnung: Birgit Bysiak.

Ergriffen und gespannt drängte er weiter. Denn ich hatte Michel, der zu jener Zeit schon den Plan seiner später dann so avancierten bierkulturellen Forschungen auf der Pfanne hatte, von einem kleinen Gassenensemble erzählt, von Kennern der sozialhistorischen Materie gerne »das Tal des Todes« genannt, in dem es, namentlich auch in beschaulichen Traditionslokalen, meist dergestalt hoch herging, daß man dort um Ohrfeigen oder schärfere Prügel nie groß betteln mußte. Michel kannte eine Anekdote, in der ein Fremder, ein Durchreisender vermutlich, die Hauptrolle spielt, der offenbar aus Versehen dort einst, und zwar im Auge des Orkans, in der legendenumwaberten Gaststube Zwickerstube , um ein Bier nachgesucht hatte. Der Mann hatte sein Glas Parkbräu scheinbar auch ohne weiteres bekommen, wollte allerdings dann bald zahlen und sich empfehlen; fatalerweise, noch bevor er sein Glas geleert hatte. Seitens der Leitung des Etablissements wies man ihn in aller Sachlichkeit darauf hin, daß hier die Gläser leergetrunken würden, hier mache man keine Reste. Daran solle er sich halten. Der Fremdling widersprach höflich, es habe ihm durchaus geschmeckt und gut gefallen, alles sei prima, nur durstig sei er nicht mehr, und so sei alles bestens.

Eine Selbsttäuschung, denn so leicht ließ man ihn nicht ziehen. Um die vermutlich noch etwas umständlichere Geschichte abzukürzen: Auf der Klimax der Affäre wurde der Unbelehrbare derart wüst verprügelt, daß er sich an die Behörden wandte und seinen Fall zu guter Letzt vors Gericht brachte. Immerhin sah er sich als Opfer dessen, was andernorts als Körperverletzung verboten ist und zu entsprechenden Ahndungen führen kann. Am zuständigen Gericht allerdings ging die Chose dann zum zweitenmal ins Auge, indem der zur Abrundung seines Biergenusses verdroschene und arg gedemütigte Reisende nun auch noch erfahren mußte, daß man juristischerseits in seinem Fall nicht groß zu Konsequenzen schreiten wolle, da er sein Bier nämlich nun mal an proletarisch geprägtem Ort zu sich genommen habe, in einer Welt, in der man zwar auch allerhand ver- und wegschüttet oder auch mal stehen läßt, aber sicherlich kein Bier, das noch zum Verzehr geeignet erscheint. Das sei nun mal so, praktisch Tradition, da habe auch der Fremde sich zu fügen und anzupassen. Einstellung des Verfahrens aus Gründen offenbarer Geringfügigkeit.

Dieses Geschichtchen hatte Michel sehr behagt, und es war klar, daß er den Ort dieses Geschehens mit eigenen Augen sehen wolle. So waren wir ins Tal des Todes vorgestoßen und fanden, werktags kurz nach Mitternacht, dort dann allerdings, gemäß der Faustregel vom alles vermasselnden Vorführeffekt, rein gar nichts Bemerkenswertes vor. Zu allem Jammer war besagte Wirtschaft samt ihrem konzeptionell ähnlich orientierten Nachbarinstitut auch noch gerade geschlossen, sozusagen temporär außer Betrieb, und pittoreske Randalierwillige waren auch weit und breit nicht zu sehen, nicht mal zu hören. Mehr enttäuscht als erleichtert, man will schließlich auch mal was erleben und sowieso dem Gast etwas bieten, trottelten wir noch ein paar düstere Altstadtgassen entlang, um bald vor das Schaufenster einer Metzgerei zu geraten, in dem ein Ensemble possierlicher, teils sachte anthropomorphisierter Keramikschweinchen und zwei, drei Rindviehfiguren artig zu beinahe biedermeierlich anmutenden Gruppen traulich solidarischer Wesen arrangiert standen. Von fahlem Licht notdürftig beleuchtet, lungerten diese Dekorationsstücke, Inkunabeln der Tierplastik, so nonchalant-vergammelt zwischen einer Auswahl repräsentativer Wurstwaren herum, als versammele sich Eugen Egnersches Groteskenpersonal zu schwer konspirativem Einsatz. Und mitten zwischen diesen fast epiphanisch aufragenden Vergegenwärtigungen dessen, wovon all das stammt, das es beim Metzger zu kaufen gibt, prangte auch noch auf einem von Kunstblumen umkränzten, leberwurstfarbenen Marmorpodestchen eine leicht protzige, mit ebenfalls goldbräunlich wie Brathendlhaut glänzenden Ringelwülsten garnierte Steingutvase, in der ein prall-dichter Gestrüppstrauch steckte, dessen Verästelungen kleine, noch prallere, satt-fettige Miniwürstchen hielten – wie ein komplett wahnsinnig gewordener Weihnachtsbaum seinen verkehrten Schmuck. Das Ganze stand korrekt versehen mit einem Preisschild: »Wurststräuße, DM 9,80 bis 14,80, ideal zum Bier«.

Читать дальше