Billy ist inzwischen 64, ein Alter, mit dem man ein wenig kokettieren darf. Wie auch drei Stunden später, nach den ersten Songs. Als das Publikum sich dem epischen „Miami 2017“ hingegeben hat, bei „Pressure“ rhythmisch hin und her gewippt ist (was auch daran liegt, dass die ganze Halle auf riesigen, nachgebenden Sprungfedern ruht), den betörenden Monolog von „Summer, Highland Falls“ mitgesungen hat und schließlich voll in das mitreißende Doo-Wop von „The Longest Time“ einsteigt, hält er kurz inne: „Guten Abend, New York City …“ Das Brüllen der Menge schlägt mit der Wucht eines Fausthiebs gegen die Bühne. „Ich habe keine Ahnung, wie lange das so weitergehen wird.“

Seine aufmerksamen Augen, die durch seinen kahlen Kopf inzwischen nur noch magnetischer wirken, gleiten durch die Halle, während er einen Schluck Wasser trinkt. Die Zuschauer werfen sich wissende Blicke zu: Ist das wirklich nur Wasser? „Dieses Jahr feiere ich mein 50-jähriges Bühnenjubiläum.“ Ganz leicht bewegt er seine Schultern hin und her, als wollte er sagen: Wir sind Profis und machen hier unsere Arbeit. Noch ein Takt. „Wo war ich gerade?“ Jetzt sieht er zu dem großen Porträt hinüber, das in vielfacher Vergrößerung seinen Kopf und seine Schultern zeigt. „Jedenfalls hätte ich 1964 nicht gedacht, dass ich später mal so aussehen würde.“

Das Raunen der Menge verstummt, bis nur noch das kristallklare, beinahe erhabene Summen zu hören ist, das aus den großen Lautsprechertürmen dringt. Die Fans denken darüber nach: Was bedeutet das für Billy – 50 Jahre? Was bedeutet das für sie? Vor allem aber hoffen sie auf Songs wie „Movin’ Out (Anthony’s Song)“, „New York State Of Mind“ und „River Of Dreams“ – und ob die gespielt werden, ist ungewiss. „Piano Man“ hingegen steht mit Sicherheit auf dem Programm, und wenn er sich an die Setlist hält, dann wird Billy den Zuschauern noch eine Zugabe aus vier Songs gönnen, bevor er sie mit dem energiegeladenen, bläserdominierten „Only The Good Die Young“ in die Nacht entlässt.

Für die bekannten Hymnen ist vorher noch genug Zeit, ebenso für einige ungewöhnlichere Tracks wie „Where’s The Orchestra?“. Aber erst einmal bleibt Billy noch einmal beim Doo-Wop: „Das hört sich auf dem Herrenklo viel besser an“, behauptet er. Dass das stimmt, hat er in dem Video zu „The Longest Time“ 1984 bewiesen, in dem er und seine Band den Song von den schmierigen Fliesen der Jungstoilette wiederhallen lassen. „Wir haben uns nachts rausgeschlichen und an den Straßenecken gesungen – und die Leute haben mit allem möglichen Scheiß nach uns geworfen!“

Nun, das ist ganz offensichtlich inzwischen anders. Heute, mit 64, ist er immer noch im Spiel. Mike DelGuidice, der neue musikalische Allrounder in Billys Band, der außerdem seine eigene Joel-Coverband hat und wahrscheinlich der größte Joel-Fan in der Runde ist, sagt dazu später, als die Musiker sich noch einmal in der Bar einfinden: „Er ist einfach ein absolut großartiger Typ. Der Typ überhaupt. Musikalisch gesehen wird er sicherlich mehr geliebt als jeder andere Mensch auf diesem Planeten.“ Mike ist vorher noch kurz auf seinem Hotelzimmer gewesen, um bei seiner Familie anzurufen. Wie er so auf dem Bett saß und ihm langsam zu Bewusstsein kam, dass er gerade beim Eröffnungs-Gig der neuen Konzertreihe neben dem großen Mann persönlich auf der Bühne stehen durfte, „da habe ich bestimmt fünf Minuten lang geheult wie ein Baby“.

Wie es dazu kam, dass Billy überhaupt in dieser Halle spielt und seine Songs vor 18.000 treuen Fans präsentiert, ist eine Geschichte mit zahlreichen unwahrscheinlichen Wendungen. Wäre es dazu gekommen, wenn der Hafenmeister von Havanna die Familie seines Vaters auf ihrer Flucht vor den Nazis nicht in Kuba von Bord gelassen hätte? Oder wenn seine Mutter nicht ausgerechnet diese eine Klavierlehrerin aufgetan hätte? Oder wenn Billy sich nicht so stark mit seinem eigenen Gefühl von Fremdheit und Isolation beschäftigt hätte, dass er die Geschichte vom Piano Man hätte schreiben können? Oder wenn die Plattenfirmenbosse nicht zu ihm gehalten hätten, nachdem seine ersten beiden Alben sang- und klanglos untergegangen waren? Vielleicht würde er dann an einem ganz anderen Ort an den Tasten sitzen.

In fast all seinen Shows gibt es diesen besonderen Augenblick, wenn er sich nach den ersten ein oder zwei Songs auf seinem Klavierhocker leicht nach vorn links beugt und dem Lärm aus lautem Applaus, gebrüllten Songwünschen und den „Billy, Billy“-Rufen lauscht, während sein forschender Blick über die Gesichter in den ersten Reihen gleitet. Meist grinst er dabei ansatzweise, aber es liegt auch immer ein wenig Unsicherheit in seiner Miene – und damit auch eine Verletzlichkeit, die zwar nie wirklich bedürftig wirkt, aber schon ein wenig in diese Richtung geht. An diesem Abend ist das vor „Summer, Highland Falls“ zu beobachten, das die bezeichnende Zeile enthält: „And as we stand upon the ledges of our lives / With our respective similarities / It’s either sadness or euphoria.“

An einem anderen Tag, in einer anderen Stadt und in einer Phase, die seine Vertrauten als „die schlechten, traurigen Zeiten von 2009“ betrachten, saß er einmal nachdenklich auf einem Hotelbalkon und sagte: „Natürlich bedaure ich jede Menge Dinge. Jedes Mal, dass ich jemanden verletzt habe, ob unbeabsichtigt oder aus Unbesonnenheit, tut mir bis heute leid. Ich habe niemals jemandem wehtun wollen. Dieses Bedauern wird mich bis zum Tod begleiten. Aber ich denke, wenn man nichts bedauert, dann hat man auch nicht wirklich gelebt. Ohne das kann man keine Erfahrungen machen oder dann, wenn es zu Ende geht, wirklich sagen: Hey, ich habe gelebt. Gute Güte, Mann, was hatte ich für ein Leben.

Ich denke, so wird es mir gehen. Vielleicht wird der Tod dadurch auch ein bisschen weniger hart erscheinen – weil ich mir sagen kann: Hey, ich habe wirklich nichts ausgelassen.“

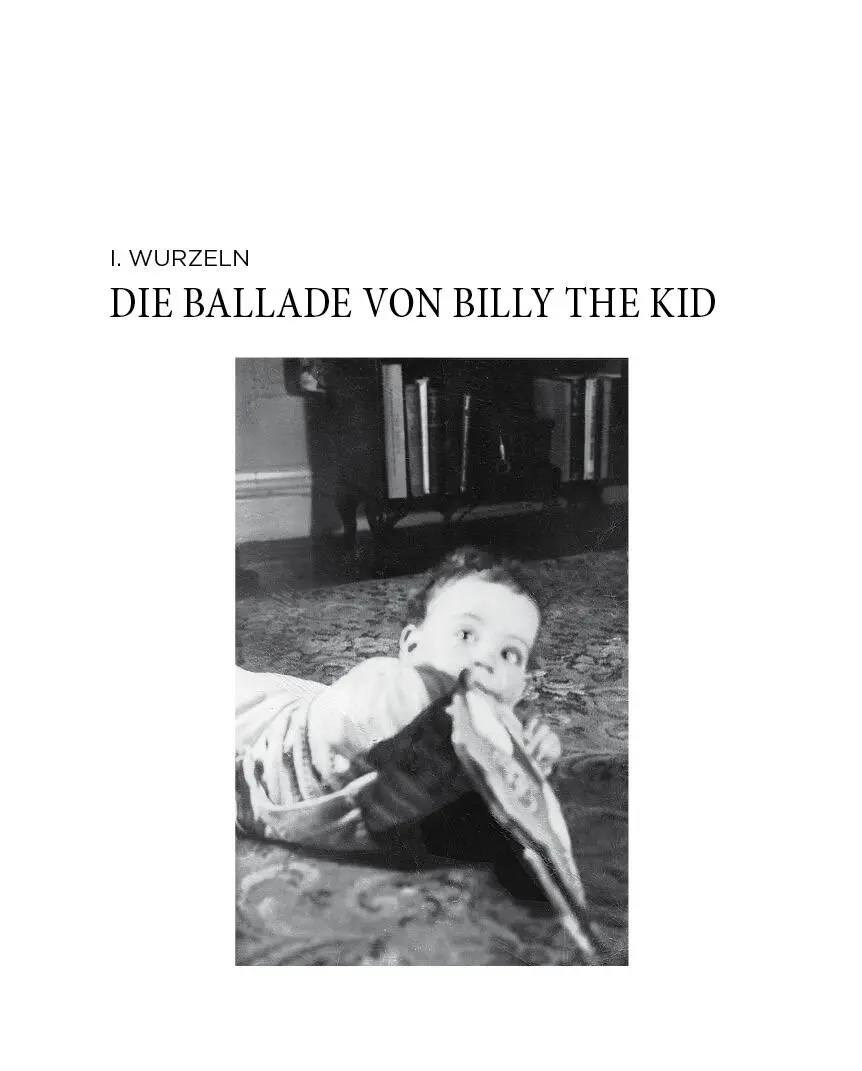

Vorhergehende Seite: Billy kam im Mai 1949 in der Bronx zur Welt. Ob er seine Zähnchen hier an einer alten Shellack-Schallplatte mit 78 Umdrehungen oder schon an einer der LPs erprobt, die ein Jahr zuvor von Columbia Records eingeführt worden waren, ist nicht genau zu sagen.

Ein Schornstein erhebt sich über ein massives Fabrikgebäude aus Ziegelstein, und senkrecht daran prangen vier große Buchstaben: „J-O-E-L“. Es ist ein körniges Schwarzweißfoto aus Die Akte Joel, einem Dokumentarfilm über Billy Joels Familie, der sich vor allem mit dem Überleben der NS-Zeit und der Flucht nach Amerika auseinandersetzt. In diesem beeindruckenden Filmporträt begegnen Billy und sein Halbbruder Alex den Nachfahren des Industriellen, der sich das Familienvermögen der Joels aneignete – und im Nachkriegsdeutschland zu einem hoch angesehenen Mitglied der Wirtschaftselite aufstieg. Die Aufnahme der Fabrik entstand in Nürnberg in den Dreißigerjahren, als die Textilproduktion der Joels ihre Blütezeit erlebte. Heute ist diese Fabrik längst verschwunden, aber es gibt noch einen kleinen Familienfriedhof, auf dem Billys Verwandte begraben sind.

Als geschichtsinteressierter Mensch hatte Billy stets gewusst, dass sein Vater großes Glück gehabt hatte, aus dem kriegsgeschüttelten Europa herauszukommen. Aber erst bei dem Besuch des Familienfriedhofs in Nürnberg wurde ihm wirklich klar, wie viele Verwandte – Onkel, Tanten, Großonkel, ein Joel-Grabstein neben dem anderen – es nicht geschafft hatten. Dazu kommt das Wissen um jene Toten, die nicht hier bestattet wurden, weil sich ihre Leichname nicht mehr auffinden ließen. Zwar hatte er in seiner Jugend bei Familiengesprächen ihre Namen gehört, aber einen vollständigeren Eindruck seiner gesamten Familiengeschichte bekam er erst vor wenigen Jahren.

Читать дальше