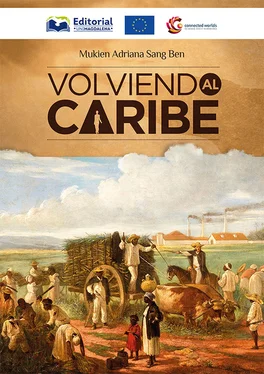

1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Pero siempre hay reveses. El hecho de que las haciendas del sur de Estados Unidos, especialmente en Luisiana, se reconstruyeran después del fin de la Guerra de Secesión en el siglo XIX, trajo negativas consecuencias para la isla de Borinquen, pero, aunque mermó esta economía, no murió. Al contrario. Afirma el investigador que para 1870 se calcula que en la isla de Puerto Rico existían unas 550 haciendas, que producían unas 105,000 toneladas, volumen que significaba 7% de la oferta total de azúcar de caña en el mercado mundial. Como ocurre siempre, a los años de bonanza siguen los de crisis, como bien lo describe el autor:

En primer lugar, los hacendados puertorriqueños se enfrentaron a una dislocación del sistema laboral con la abolición de la esclavitud en 1873. El liberto representó un papel clave en la transición a un mercado libre de mano de obra y también implicó un aumento en los gastos de las explotaciones agrarias en salarios, vivienda, medicina y otros rubros […]19.

Hubo pues un ingrediente nuevo: el inicio del cultivo de café. Para suerte de los hacendados y propietarios de fincas cañeras y cacaoteras, la mano de obra se desplazaba de manera estacional del llano a la montaña, es decir, de la zafra del azúcar a la recogida del café:

El trabajador rural comenzó una migración circular estacional de las alturas montañosas del centro de Borinquen hacia la costa y viceversa impulsado por el desarrollo tradicional de la industria del dulce en el litoral y del cultivo cafetalero en el interior en el último tercio del siglo XIX, cuando se convirtió en el producto de exportación más importante de la isla […]20.

El boom de las plantaciones azucareras en Puerto Rico terminó a finales del siglo XIX por varios factores. En primer lugar, porque la producción bajó la calidad debido a una rara enfermedad que causó verdaderos estragos en la producción. Asimismo, el mercado español se achicaba cada vez más, mientras se ampliaba el de Estados Unidos. Y, por último, el azúcar de remolacha fue desplazando al azúcar de caña. Se calcula que para 1890 el azúcar de remolacha representaba ya 60% de la oferta mundial del dulce. Así pues, para 1900, cuando Puerto Rico estaba ya bajo el dominio de Estados Unidos, su producción bajó hasta la mínima expresión.

García Muñiz nos ofrece una explicación interesante sobre el caso dominicano a partir de lo acontecido en el siglo XIX. Aprovecha sus investigaciones para comparar las experiencias económicas en ambos pueblos, República Dominicana y Puerto Rico. El punto de partida del historiador es que una particularidad de nuestro país es la notable y creciente dependencia ante el coloso del norte:

Durante el último tercio del siglo XIX la penetración económica, financiera, política y militar de los Estados Unidos era mayor en la República Dominicana que en Puerto Rico. A manera de ejemplo se puede citar el fallido intento de anexión a los países en la década de 1870, las negociaciones en ese decenio y los de 1880 y 1890 para arrendar la península de Samaná con el fin de establecer una base naval […] y el control de las finanzas nacionales desde los años noventa hasta el inicio de la siguiente centuria por la firma neoyorquina Santo Domingo Improvement Co. Dicho trasfondo explica la entrada de capitalistas del vecino país en su industria azucarera, aunque sus inversiones iniciales fueron una consecuencia añadida de su presencia en Cuba21.

Así, sigue diciendo, la industria azucarera dominicana renació en el sur y este del país, pero pronto se expandió hacia el norte, especialmente por Puerto Plata. Pero, y ahí repite y coincide con las posiciones que hemos estado escribiendo los dominicanos, aunque no nos cita, hay que decirlo, que fue a partir de la Guerra de los Diez Años en Cuba, entre 1868-1878, cuando se produce el verdadero boom de la economía azucarera, gracias a la migración de unos tres mil cubanos y personas de otras naciones que invirtieron capitales para el desarrollo de esta industria. Este hecho fue una tabla de salvación, por esta razón el Estado dominicano apostó a estos inversionistas ofreciéndoles las mejores facilidades:

Durante la década de 1870 el estado dominicano fomentó la industria azucarera mediante concesiones individuales de franquicias y tierras. En 1881 se legisló para establecer factorías centrales y fomentar la división del trabajo en el cultivo de la caña y la elaboración del dulce. La medida no fue viable. Aunque dichas centrales alimentaron sus molinos con la materia prima de colonias de muchos propietarios locales […] El uso de trenes portátiles y el inicio de la construcción de sistemas ferroviarios fijos favorecieron la articulación de las fábricas con los terrenos [...]22.

Un elemento interesante es que el historiador García Muñiz señala que la tierra dominicana era de superior calidad, pues su suelo estaba mejor nutrido y menos cansado, y también porque el territorio es mucho más grande.

Pero el boom azucarero dominicano trajo sus crisis. Entre 1884 y 1900 hubo crisis en los precios del dulce en el mercado internacional. Este hecho provocó la quiebra de casi la mitad de los ingenios, pero logró recuperarse en el siglo XX, alcanzando un repunte en el nivel de producción y sobre todo una concentración de la propiedad de los ingenios, como hemos reseñado quienes hemos trabajado el tema. En mi primer libro, Ulises Heureaux. Biografía de un dictador, hago una amplia referencia al surgimiento, expansión, crisis y recuperación de la industria azucarera, ofreciendo cifras y datos precisos sobre el proceso de quiebra y cómo muchos de los ingenios quebrados pasaron a manos de algunas familias, especialmente la familia Vicini.

Lo novedoso de este artículo es el aporte a nivel comparativo entre la industria azucarera de las dos islas, con el sugestivo título República Dominicana afuera. Puerto Rico, adentro. El paso de Puerto Rico como parte del territorio norteamericano constituye un verdadero hito. La inclusión de Puerto Rico como territorio arancelario de Estados Unidos en 1901 provocó un auge extraordinario en la industria del dulce. Como bien dice García, se hizo realidad el sueño de los hacendados: la entrada libre al principal mercado azucarero.

Al convertirse en un productor doméstico, la isla se unió a Luisiana, los estados remolacheros y las colonias de Hawái y Filipinas para mantener fuera del mismo a otros competidores mediante tarifas aduaneras proteccionistas. Entre 1898 y 1913 se construyeron en Puerto Rico más de 35 nuevas centrales de diverso tamaño, capacidad y capitalización23.

Auge y crisis, la lógica económica de siempre no fue diferente en Puerto Rico. A partir de 1910 comenzó a flaquear la industria azucarera puertorriqueña; suerte para los boricuas, el peligro se esfumó cuando la Primera Guerra Mundial comenzó a demandar más azúcar por la crisis europea. Danzaron al son de los millones, como ocurrió en República Dominicana en la misma fecha durante la Ocupación Norteamericana.

Existen, sin embargo, particularidades para el caso nuestro. Gracias a la firma de la Convención de 1907, el capital extranjero se sintió confiado y comenzó a hacer nuevas inversiones, representando para 1910, 62% de la tierra plantada de caña; poseía además 8 de las 14 centrales existentes. Concluye el ensayo nuestro amigo historiador diciendo lo siguiente:

Se puede concluir que las diferencias en la evolución histórica de las industrias azucareras decimonónicas en los dos casos estudiados propiciaron variaciones importantes en las características de la plantación y en su combinación entre las que destacan la cantidad, calidad y sistema de tenencia de la tierra, la composición étnica de la fuerza de trabajo, el origen del capital invertido, la creación de clases y grupos sociales, el contexto tecnológico y la participación en los mercados externos. Aunque durante el siglo XX la presencia de los Estados Unidos en ambos países fue predominante, su expresión hegemónica, al interaccionarse con los factores locales y el ámbito regional, fue distinta. Ello condujo al desarrollo de una plantación que no se repite en la República Dominicana y Puerto Rico24.

Читать дальше