1 ...8 9 10 12 13 14 ...49 Bild 5.Zeitstrahl zur Brandschutzentwicklung bezogen auf das Stadt-, das Land- und das Reichsrecht

1 Zeitabschnitt der Brandschutzentwicklung im Sinne des GemeinnutzesDer 1. Abschnitt umfasst das Späte Mittelalter vom 13. bis 15. Jahrhundert und ist geprägt von der Kodifikation des Gewohnheitsrechtes, also dem schriftlichen Zusammenführen der zumeist mündlich verbreiteten Gewohnheits- und Ordnungsregeln (Stammesrecht, Volksrecht). Brandschutz erscheint als Weistum im Landrecht. Erste städtische Feuerordnungen entstehen. Wichtigstes Vorschriftenwerk dieser Zeit ist Der Sachsenspiegel.

2 Zeitabschnitt der Brandschutzentwicklung im Zeichen der GefahrenabwehrDer 2. Abschnitt umfasst die Frühe Neuzeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. Er ist geprägt von der Präzisierung und Erweiterung der Brandschutzvorschriften als Satzungen, welche zunehmend den vorbeugenden baulichen Bandschutz zum Inhalt hatten. Das Bürgertum löste sich in den Städten immer mehr von der Gottesgnade und praktizierte zunehmend eine vorbeugende Gefahrenabwehr, forciert von den technischen Errungenschaften im 18. Jahrhundert.

3 Zeitabschnitt in der Brandschutzentwicklung im Kontext der StaatsfürsorgeDer 3. Abschnitt umfasst die Moderne des 19. und 20. Jahrhundert. Brandschutz erscheint hier überwiegend als Gebot im Landesrecht. Dieser Entwicklungsabschnitt ist geprägt vom technischen Fortschritt und von der Konzentration der Werte. Einzelbrände verursachen nun hohe Schäden, obwohl die Bau- und Feuerverordnungen im Zuge der Staatsfürsorge immer dichter werden. Wir sehen im 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhundert die größte Regelungsdichte (ca. 1600 Bauordnungen im deutschen Reich [1]), was schließlich 1880 zur Vorlage der ersten gesamtdeutschen Bau- und Brandschutzordnung führte, die jedoch nie rechtskräftig wurde. Einzig die DDR zentralisierte den Brandschutz, sodass für 40 Jahre eine Deutsche Bauordnung für das Staatsgebiet der DDR existierte. Die Visualisierung dieser Entwicklung zeigt Bild 5:

Zusammenfassend ist erkennbar:

1 Zeitabschnitt: Brandschutz erscheint als Weistum

2 Zeitabschnitt: Brandschutz ist Satzungsrecht

3 Zeitabschnitt: Brandschutz wird Gebotsrecht

2 Brandschutz im Späten Mittelalter (13.-15. Jh.)

2.1 Gesellschaft und Brandschutz

Die Gründung der Hanse 1254 sorgte zwar für einen Handelsaufschwung, aber Lesen, Schreiben und Rechnen waren nur wenigen kirchlichen Bildungsträgern zugänglich. Die Menschen kämpften permanent um ihr Überleben:

– Missernten und Naturkatastrophen führten zu Hungersnöten.

– Mitte des 14. Jh. wütete in den Städten die Pest.

– Es folgte die Agrarkrise, die zur Landflucht und zur Überbevölkerung in den Städten führte.

Das Leben in der spätmittelalterlichen Stadt war zwar erstrebenswert, weil es sicher und sättigend schien, aber es war auch brandgefährlich. Die einfachen Hütten aus Holz wurden durch schmale Gassen getrennt, die mit Müll und Stroh gefüllt waren. Die Fenster waren mit Ölpergament verhangene Luken. Die Dächer bestanden aus Stroh und waren zueinander geneigt. Räume wurden mit Tierhaardecken getrennt. Stiegen aus Holz erschlossen die Obergeschosse. Dazu kam der permanente Umgang mit offenem Feuer im Haus und außerhalb. Das Handwerk barg zudem unberechenbare Zündquellen. Ein Hausbrand war so nicht beherrschbar. Fachten starke Winde das Feuer an, war der Stadtbrand unausweichlich.

Die gesellschaftlichen Reaktionen auf Stadtbrände waren indes im Mittelalter überwiegend christlich geprägt, denn das Heil der Seele wurde über das Heil der Körper gestellt. Zahlreiche Brandpredigten, seitenlange Gebete und Klagelieder über Buße und Schuld liegen als Primärquellen vor. Sie alle verlangten nach einer Brandkatastrophe uneingeschränkten Gehorsam und Demut, um Gottes Wohlwollen zu erlangen. Aber auch magischem Handeln (Feuerlöschung, Feuerbannung, Feuerbeschwörung) wurde vorbeugende Kraft zugetraut (siehe weiter in [1]). Aus der Quellenlage lassen sich aber auch humane Reaktionen (medizinische Versorgung, Unterkunft, Essen, Trinken, Spenden, steuerliche Hülfen ), strafrechtliche (Anklage, Klage) und weltliche Reaktionen (Vorsorge durch Gesetze) erkennen (Bild 6).

Bild 6.Reaktionen im Mittelalter auf Brandkatastrophen (aus [1])

In allen Reaktionen zeigt sich der unbändige Wunsch nach Sicherheit vor der Brandgefahr!

2.2 Brandschutz im spätmittelalterlichen Landrecht

Durch das ausgeprägte Fehdewesen war das Alte Reich zersplittert und territorialen Interessen ausgeliefert. Dies zeigt sich auch im normativen Brandschutz; er ist zerworfen und lokal verschieden. Es gab im Spätmittelalter keinen einheitlichen Brandschutzstandard, keine einheitliche Entwicklungstendenz. Das änderte sich erst nach dem 30jährigen Krieg, als Staatsordnung und Bildung einzogen, Gesetze reformiert und vor allem durchgesetzt wurden.

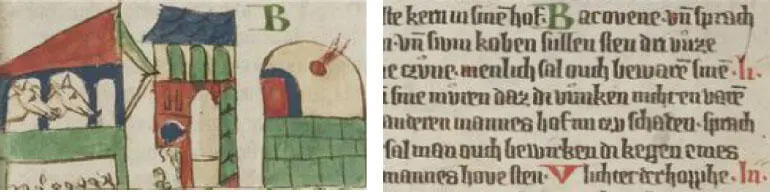

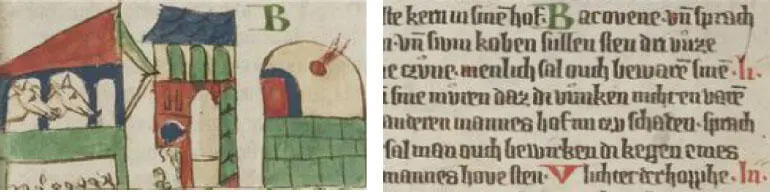

Der Sachsenspiegel , der als in seiner Zeit repräsentativstes Vorschriftenwerk gilt, wurde im privaten Auftrag um 1235 als heimisches Gewohnheitsrecht zusammengetragen. Von Repgow schuf damit einen der frühesten und wichtigsten Rechtstexte im Enumerationsprinzip, in dem drei Grundsätze mit brandschutztechnischer Wirkung enthalten sind (Bild 7):

§ 49 (1): „[...] kein Fenster zum Hof eines anderen haben.“

Der § 49 (1) verlangt die Abtrennung durch Fensterlosigkeit zum Nachbarn. So sollte der Übertritt eines Feuers ausgeschlossen werden.

§ 53 (1): „Backofen, Abort und Schweinestall sollen drei Fuß von dem Zaun entfernt sein.“

Der § 53 (1) behandelt die spätmittelalterliche Abstandsfläche von 3 Fuß. Sie verhindert ebenfalls einen Brandüberschlag auf nachbarliche Gebäude.

§ 53 (2): „Jeder soll [...] auf seinen Backofen und auf seine Feuermauer achten, damit ihm nicht Schaden dadurch erwächst, dass die Funken in den Hof eines anderen fliegen.“

Und schließlich kann der § 53 (2) mit der Forderung nach allgemeiner Achtsamkeit als Generalklausel der Gefahrenabwehr des Spätmittelalters gelten.

Diese drei Grundsätze – Abtrennung, Abstand, Achtsamkeit – gelten unverändert auch noch heute!

2.3 Brandschutz im spätmittelalterlichen Stadtrecht

Die rechtsfähigen Städte verkündeten städtische Feuerordnungen. Die Brandbekämpfung wurde so durch den Eid höchste Bürgerpflicht. Die Rechtsfolge bei Nichteinhaltung wurde darin genau definiert. Die Strafen waren drastisch, häufig malefizisch [1]. Die Feuerordnungen folgten dem Enumerationsprinzip, also der fortlaufenden taxativen Aufzählung der erforderlichen Maßnahmen. Die in [1] untersuchten städtischen Feuerordnungen beschreiben meist kostenlose Bürgerpflichten für den Brandfall. Frauen wurden ebenso zur Brandbekämpfung herangezogen wie Männer.

Bild 7.Bilderhandschriften zum Brandschutz aus dem Heidelberger Sachsenspiegel aus dem 14. Jh. (aus [1])

Vorbeugende Aufmerksamkeit erhielten die Feuerstätten. Die Ratsmitglieder setzten vor allem auf die Kontrolle der Feuerstätten durch Fewer- , Baw- oder Viertelsmeister . Eine umfassend befugte Feuerpolizei, wie sie dann ab Mitte des 19. Jh. in den Quellen zu finden ist, gab es aber im Spätmittelalter noch nicht.

Aus den mittelalterlichen Stadtrechten heraus entwickelte sich aufgrund der städtischen Branderfahrungen ein Vorschriftenwerk, das sowohl mit baulichen (Feuerstätten, Verbot Strohdach, Kellerhälse, Förderung Steinbau, Vorschriften Kommunwände ) als auch mit abwehrenden und organisatorischen Brandschutzmaßnahmen (Regeln zum Umgang mit Feuer, Organisation des Löschwesens und der Löschmittel) das bauliche Sicherheitsrecht bis weit ins 18. Jahrhundert prägte und damit den nächsten Zeitabschnitt der Brandschutzentwicklung einleitete.

Читать дальше