Für den Beginn der Beikost (5.–7. Monat) muss das Kleinkind den Kopf halten und kontrollieren sowie die orale Motorik soweit entwickelt haben, dass es die Nahrung ohne Probleme schlucken kann. Sitzen können Kinder etwa ab dem 6.–10. Monat (Elsner & Pauen, 2018, S. 176; mit Unterstützung ab 16–20 Wochen; Montada et al., 2018, S. 29). Sie müssen aber noch lernen, mit unterschiedlichen Sitzmöglichkeiten zurecht zu kommen und sich sicher und frei bewegen zu können (vgl. Draganski & Thelen, 2018, S. 132 ff.; Elsner & Pauen, 2018; Gutknecht, 2015a; Krombholz, 1999;  Kap. 7).

Kap. 7).

Greifen, Handmotorik und selbstständig essen

Mit ca. 2 ½ Monaten lernt das Kind zu greifen. Beim Greifen geht es um die Fähigkeit, Objekte in die Hand nehmen und sowohl festhalten wie auch wieder loslassen zu können. Dies ist Voraussetzung, um »hantieren« zu können, also »mit Gegenständen geschickt und zweckmäßig umzugehen, wofür die Koordination von visueller Wahrnehmung und Handbewegung erforderlich ist (Handgeschicklichkeit)« (Krombholz, 1999). Gezielte Greifbewegungen erfolgen erst ab vier Monaten; vorher dominiert der Greifreflex (Elsner & Pauen, 2018, S. 176 f.).

Mit dem vierten bis fünften Monat beginnt die Auge-Hand-Koordination, d. h. die »visuelle Steuerung von Arm-, Hand- oder Fingerbewegungen« (Krist et al., 2018, S. 386 ff.; Krombholz, 1999). Mit sieben Monaten gelingen gezielte Auge-Hand-Koordinationen. Ab dem 7.–10. Monat lernt das Kind den Pinzettengriff (z. B. beim »Picken« mit Zeigefinger und gestrecktem Daumen) und etwa ab 6.–11. Monat den sogenannten Zangengriff: Zeigefinger und Daumen werden dabei gekrümmt, sodass besser festgehalten werden kann (Elsner & Pauen, 2018, S. 176 f.; Krist et al., 2018). Die angeborene Lust am Haptischen, die sowohl über die Nutzung der Hände als auch des Mundes befriedigt wird, fördert das Training der Hand-Auge- und Hand-Mund-Koordination und damit der Geschicklichkeit.

Neben dieser handmotorischen Entwicklung ist für selbstständiges Essen auch das Sitzen Voraussetzung, was wiederum vom Gleichgewichtssinn sowie einer stabilen Haltung abhängt, bei der die Arme frei bewegt werden können.

Ab dem siebten Monat lernt das Kind, Objekte wie »Werkzeuge« zu nutzen (Krist et al., 2018; von Harnack & Heimann, 1994). Mit acht Monaten beginnt das Interesse am eigenständigen Essen.

Beim Essen lernt das Kind, seine Bewegungen willentlich zu planen und zu steuern (Gutknecht, 2015a; Gutknecht & Höhn, 2017). Auch der Gebrauch von Besteck und Geschirr beim Essen muss gelernt werden. Wie Gutknecht (2015a, S. 98 f.) am Beispiel des Trinkens aus dem Becher beschreibt, handelt es sich um komplexe Koordinationen, die seitens der pädagogischen Fachkräfte Kompetenzen im so genannten »Handling« 29 erfordern (  Kap. 7).

Kap. 7).

Spätestens mit zwölf Monaten beginnt die Entwicklung zum selbstständigen Essen. Selbstständig zu essen erfordert in den folgenden Lebensjahren immer neue Fertigkeiten: selbstständig aufschöpfen, mit der Gabel essen, mit dem Messer schieben und schneiden, selbstständig ein Brot mit Butter schmieren – in der Entwicklung kommen neue Aufgaben hinzu. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu müssen angeleitet (Gutknecht & Höhn, 2017), geübt und später auch eingefordert werden und benötigen Zeit (  Kap. 7.2).

Kap. 7.2).

Mit 1 ½ Jahren wollen viele Kinder auch schon bei den Mahlzeiten und Speisen mithelfen, wie Teller und Besteck mit an den Tisch bringen oder bei der Nahrungszubereitung helfen (z. B. beim Rühren). Kinder, die dabei miteinbezogen werden, trainieren ihre feinmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten (  Kap. 7.2). Schon zu diesem Zeitpunkt, aber spätestens im Alter von drei Jahren können und sollten sie bei diesen Aufgaben mitmachen dürfen (

Kap. 7.2). Schon zu diesem Zeitpunkt, aber spätestens im Alter von drei Jahren können und sollten sie bei diesen Aufgaben mitmachen dürfen (  Kap. 7.3).

Kap. 7.3).

Das Interesse der Kleinkinder am Wechsel zur Beikostphase und am Probieren der Speisen der Eltern bzw. der Gemeinschaftsmahlzeit in der KiTa (  Kap. 5) ist unterschiedlich früh ausgeprägt. Mit dem Interesse ist allerdings nicht automatisch gegeben, dass das Kind diese Nahrung bzw. Speise dann auch bereits zerkleinern sowie verdauen und verstoffwechseln kann.

Kap. 5) ist unterschiedlich früh ausgeprägt. Mit dem Interesse ist allerdings nicht automatisch gegeben, dass das Kind diese Nahrung bzw. Speise dann auch bereits zerkleinern sowie verdauen und verstoffwechseln kann.

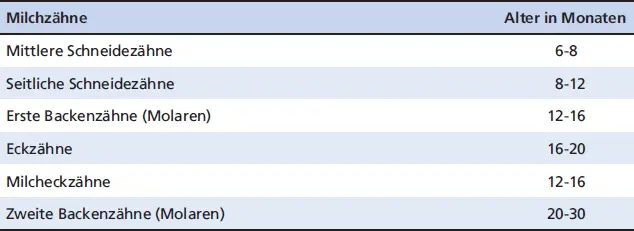

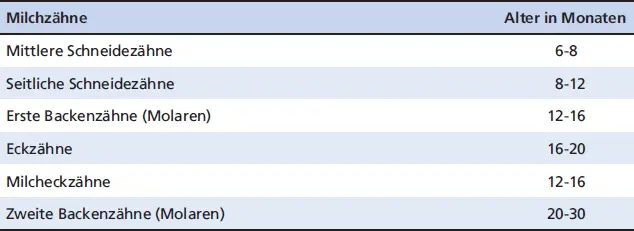

Die Durchbruchzeiten für die Milchzähne variieren erheblich. Die Reihenfolge, wann welche Zähne durchbrechen, bleibt aber weitestgehend interindividuell vergleichbar (  Tab. 2.2). Im Alter von fünf bis acht Monaten sind die zwei unteren mittleren Schneidezähne meist die ersten Zähne des Milchgebisses. Später folgen die Schneidezähne im Oberkiefer. Mit ihnen kann das Kind abbeißen. Mit dem kräftiger werdenden Gaumen bzw. der »Kauleiste« und der Zunge kann es zudem weiche Nahrung zerdrücken. Für ein effektives Kauen der Nahrung sind die ersten Zähne aber nicht geeignet. Diese Aufgabe kommt den Backenzähnen (Molaren) zu, die erst im zweiten Lebensjahr durchbrechen. Die ersten Backenzähne, die zum Kauen benötigt werden, treten mit 12–16 Monaten auf. Und mit ca. 18 Monaten kann das Kind gezielt von harten Lebensmitteln abbeißen bzw. diese kauen.

Tab. 2.2). Im Alter von fünf bis acht Monaten sind die zwei unteren mittleren Schneidezähne meist die ersten Zähne des Milchgebisses. Später folgen die Schneidezähne im Oberkiefer. Mit ihnen kann das Kind abbeißen. Mit dem kräftiger werdenden Gaumen bzw. der »Kauleiste« und der Zunge kann es zudem weiche Nahrung zerdrücken. Für ein effektives Kauen der Nahrung sind die ersten Zähne aber nicht geeignet. Diese Aufgabe kommt den Backenzähnen (Molaren) zu, die erst im zweiten Lebensjahr durchbrechen. Die ersten Backenzähne, die zum Kauen benötigt werden, treten mit 12–16 Monaten auf. Und mit ca. 18 Monaten kann das Kind gezielt von harten Lebensmitteln abbeißen bzw. diese kauen.

Tab. 2.2: Zeitlicher Ablauf des Milchzahndurchbruchs. Die Zeiträume für den Milchzahndurchbruch sind Durchschnittswerte, die individuell erheblich variieren können (nach Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA, 2019a)

MilchzähneAlter in Monaten

Erst ab einem Alter von einem bis eineinhalb Jahren ist das Kleinkind in der Lage, grob gehackte Nahrung mit rotierenden Mundbewegungen zu kauen. Da Schlucken und Atmen noch nicht ausreichend koordiniert sind, muss darauf geachtet werden, dass kleine feste Stücke bzw. kleine Lebensmittel (wie Nüsse oder Beeren) nicht in die Luftröhre gelangen (Gutknecht & Höhn, 2017; von Harnack & Heimann, 1994). Mit dem dritten Lebensjahr kann das Kind zunehmend besser beißen, kauen und (fast) alles essen. Voraussetzung dafür ist auch, dass die Muskeln ausreichend aufgebaut werden.

Essen, Gesundheit und Wachstum

Der Körper entwickelt sich nur, wenn ihm die zu seinem Aufbau notwendigen Nähr- und Wirkstoffe zugeführt werden (»der Mensch ist, was er isst«;  Kap. 5.2). Aber ein Kind isst nicht immer gleich gerne und gleich viel. Eine Vielzahl an physischen, psychischen und sozialen Faktoren kann das Essverhalten beeinflussen.

Kap. 5.2). Aber ein Kind isst nicht immer gleich gerne und gleich viel. Eine Vielzahl an physischen, psychischen und sozialen Faktoren kann das Essverhalten beeinflussen.

So verändert sich die Essmenge in Abhängigkeit vom Wachstum: Vor und nach einer Wachstumsphase essen Kinder im Allgemeinen mehr als während dieser Phase, in welcher der Körper auf Basis der angegessenen »Reserven« weiter aufgebaut wird (»erst in die Breite, dann in die Länge«). Der Körper scheint die Stoffwechselaktivitäten zugunsten des Wachstums zu »konzentrieren« und Energie für die Verdauung zu »sparen«. Auch bei Krankheiten (und zwar schon vor ihrem Ausbruch) oder beim »Zahnen« reduzieren Kinder die Menge ihres Essens und verändern auch ihre Geschmackspräferenzen (  Kap. 5.8).

Kap. 5.8).

Читать дальше

Kap. 7).

Kap. 7).