Im 18. Jahrhundert wurden die Maßnahmen gegenüber inländischen Hausierer*innen zwar reduziert, dennoch blieb eine Restskepsis der Obrigkeiten bestehen. 25 Dass der Hausierhandel auch im lokalen Kontext Konfliktpotenzial barg, das zeigen Beispiele aus Quellen: Durchaus gängig war nämlich unter anderem auch der Handel mit alkoholischen Getränken – zum Missfallen der lokalen Wirtsleute, aber auch der Verwaltung. 26 So wurde etwa gegen Ötztaler Kraxenträger vorgegangen, die Branntwein, den sie über das Timmelsjoch ins Tal gebracht hatten, ohne Genehmigung ausschenkten. 27 Dieses Problem war auch in anderen Regionen Tirols bekannt. Im Stubaital forderten die Wirte die Gerichtsobrigkeit 1823 auf, sie möge gegen „sogenannte Karrenfahrer – u. Traghausierer“ tätig werden, „welche allerlei Getränke in alle Enden dieses Thales“ brächten, wodurch die „christlichen Sitten“ verdorben und ganze Familien in den finanziellen Ruin gestürzt würden. 28

Abb. 4: Der Import und Vertrieb von Südfrüchten war eine Einkommensquelle für mobile Händler*innen aus Tirol.

Die Region als Ausgangspunkt von Wanderungen

Dauerhafte Auswanderung

Am 13. März 1795 bekannten Johann Kien und seine Ehefrau, Genoveva Hoferin, im Rahmen eines Gerichtstermins in Rietz, dass sie ihrem Bruder bzw. Schwager, Anton Kien, 95 Gulden aus einer Erbschaft schuldig waren. Solche und ähnliche Einträge finden sich in den Verfachbüchern im Tiroler Landesarchiv zuhauf. Dieser spezielle Fall weist jedoch eine Besonderheit auf: Anton Kien befand sich zum Zeitpunkt des Gerichtstermins Tausende Kilometer entfernt von Rietz, in „Philadelphia in Nordamerika“. 29

Ähnliche Hinweise auf ausgewanderte Untertanen finden sich häufiger in den gerichtlichen Aufzeichnungen zu Verlassenschaft sabhandlungen, etwa aus dem Gericht Petersberg, welches im Wesentlichen das Ötztal, einen Abschnitt des Inntals zwischen Karres und Rietz sowie das Mieminger Plateau umfasste. Neben dem genannten Anton Kien finden sich hier in den Jahren um 1800 zum Beispiel auch Maria Josepha Kuenin 30 aus Längenfeld, die einen Kaufmann aus Pavia in der Nähe von Mailand geheiratet hatte, oder Kaspar Neurauter 31 , der als Seemann in den Niederlanden angeheuert hatte. Diese Quellenfunde zeigen, dass Emigration aus der Region im 18. und 19. Jahrhundert durchaus nicht unüblich war, und auch, dass der geografische Radius dabei sehr weit gefasst war. Darüber hinausgehende Informationen zu den Ausgewanderten und deren Familien finden sich ohne vertiefende Nachforschungen in zusätzlichen Quellenbeständen jedoch nicht im Verwaltungsschriftgut der Herkunftsregion. Überhaupt ist verlässliches Zahlenmaterial zu Auswanderungen aus der Habsburgermonarchie für die Zeit vor der Mitte des 19. Jahrhunderts rar. 32

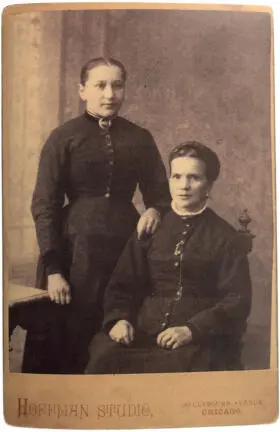

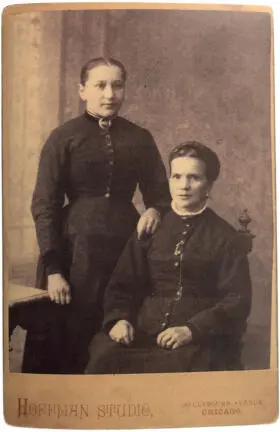

Abb. 5: Diese zwei namentlich heute leider nicht mehr bekannten Frauen waren nach Chicago ausgewandert und sandten um 1900 dieses Foto an ihre Familie im Gasthof Hirschen in Längenfeld.

Im lokalen Kontext führten mitunter Erbfälle dazu, dass zwischen Verwandten nach einer Auswanderung wiederum Kontakt hergestellt wurde, die sonst nur in losem – zuweilen wohl auch gar keinem – brieflichen Austausch standen. 33

Wesentlich häufiger als dauerhafte Auswanderungen über weite Distanzen hinweg waren in der gesamten Frühen Neuzeit verschiedene Formen zyklischer bzw. saisonaler Migration. Sylvia Hahn weist in ihrem Überblickswerk zur Migrationsgeschichte darauf hin, dass auch die Bevölkerung Tirols schon früh, nämlich von Joseph Rohrer in seinem Werk „Uiber die Tiroler“ aus dem Jahr 1796, als in dieser Hinsicht sehr mobil charakterisiert wurde: 34 „Es ereignet sich nämlich in mehreren unfruchtbaren Thälern alljährig der Fall, daß sie auf einige Monathe von ihren männlichen Einwohnern, wie unsere Donauufer von den wilden Gänsen verlassen, und erst nach einer geraumen Zeit wieder besucht werden.“ 35 Verschiedene Wege des Nebenerwerbs waren notwendig, da die Landwirtschaft alleine nicht ausreichte, um alle Bewohner*innen des Landes zu ernähren, 36 so Rohrer, das betreffe im Besonderen auch den „sehr unfruchtbaren Imsterkreis“, also auch das Tiroler Oberland. 37 Als Händler*innen und Hausierer*innen, als Handwerker oder aber Hilfskräfte in der Landwirtschaft suchten viele Menschen im Ausland oder zumindest außerhalb ihrer unmittelbaren Herkunftsregion Verdienstmöglichkeiten. Besonders prominent werden in der Literatur Bauhandwerker aus Tirol und Vorarlberg erwähnt, die entweder einzeln oder in Gruppen von bis zu über 100 Personen auf Baustellen in verschiedenen Regionen Europas tätig waren, von Süddeutschland nordwärts bis nach Luxemburg, im vorderösterreichischen Gebiet sowie im Osten und auch Süden Frankreichs. 38

Die zahlenmäßig bedeutendste saisonale Wanderungsbewegung machten jene aus, die sich in der Landwirtschaft verdingten – zumindest bis um 1800. Die Auswirkungen des Erbrechts auf die Bodenbesitzstrukturen waren dabei ein wesentlicher Faktor. War Grund und Boden stark aufgesplittert, wie in Gebieten mit Realteilung, etwa dem Tiroler Oberland, begünstigte das saisonale Migration. Aus diesen Regionen zogen die Menschen nicht selten in solche, in denen konzentriertere Besitzstrukturen saisonale Helfer*innen in der Landwirtschaft erforderlich machten, um dort ihr Geld zu verdienen. Die Poebene bzw. Oberitalien oder auch Süddeutschland waren zum Beispiel Ziele solcher Wanderungsbewegungen, aber auch im Tiroler Pustertal waren große Höfe im Sommer auf Hilfskräfte angewiesen. 39 Auch die saisonale Migration von Kindern aus dem Tiroler Oberland, die bis ins 20. Jahrhundert hinein vorkam, ist hier zu erwähnen. Als „Schwabenkinder“ fanden sie nicht nur Eingang in die Forschungsliteratur, 40 sondern auch in die Populärkultur. 41

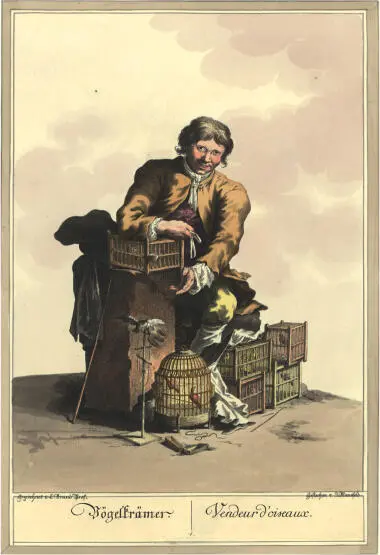

Neben jenen, die ihre Arbeitskraft zu Markte trugen, zogen – verstärkt ab dem 18. Jahrhundert – außerdem Tausende über die Landesgrenzen hinaus, um mit unterschiedlichsten Produkten Handel zu treiben. Stubaier Metallwaren, Grödner Schnitzwaren, Deferegger Teppiche und Decken oder Handschuhe aus dem Zillertal wurden in weite Teile Europas exportiert, Oberinntaler Vogelhändler*innen, Ölträger*innen sowie Wein- und Südfrüchtehändler*innen und viele andere mehr betrieben ihre Geschäfte oft auch im Ausland. 42 Dies konnte in Form eines einfachen Hausierhandels durch einzelne Kraxenträger geschehen oder auch deutlich professionalisierter durch Handelsgesellschaften mit mehreren Teilhabern. 43

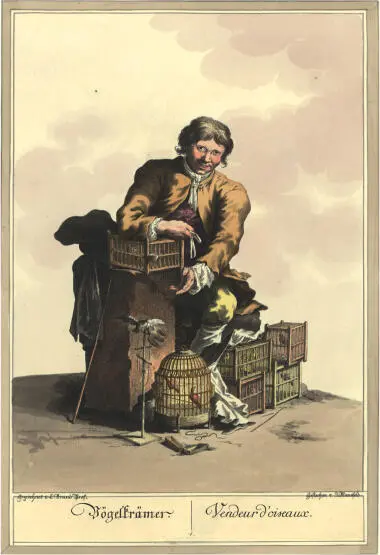

Abb. 6: Gerade in und um Imst waren Vogelhandel und Vogelzucht eine Einkommensquelle. Kupferstich von Johann Ernst Mansfeld nach einer Zeichnung von Johann Christian Brand, 1798

Ziel- und Ausgangspunkt zugleich war die Region auch für weitere Formen von Mobilität als Arbeitsmigration: die Touren von Handwerksgesellen etwa 44 oder die Wanderbzw. Lehrjahre des männlichen Nachwuchses der ländlichen Eliten. 45 In den Quellen finden sich neben diesen bekannten Migrationsmustern jedoch mitunter auch Hinweise auf ungewöhnliche Karrieren, wie etwa die der aus Silz stammenden Wundarzt-Tochter Therese Stockerin, die 1802 „zu Warschau in Königreich Pohlen als Kammerjungfer“ tätig war. 46 All diese Erscheinungsformen von Migration bzw. Mobilität, die aus Tirol hinausführte, können an dieser Stelle jedoch nicht eingehender behandelt werden.

Читать дальше