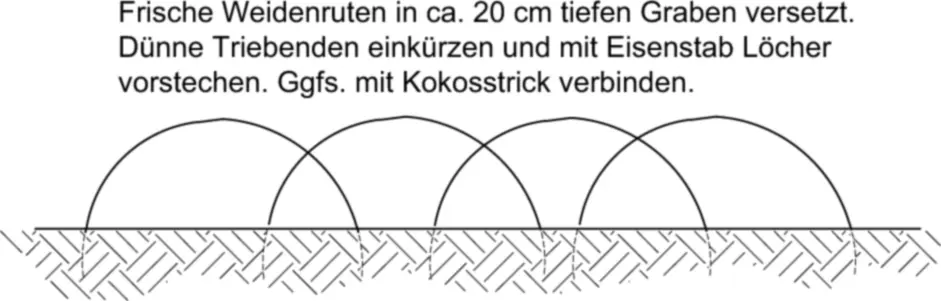

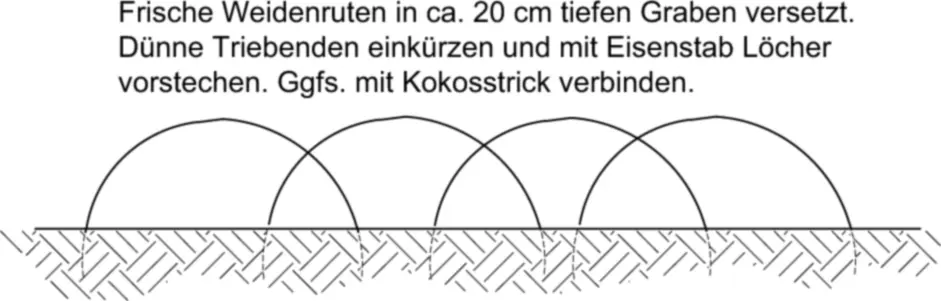

Bild 3: Variante mit bogenförmig gesteckten Weidenruten (Quelle: Andres)

Tote Einfriedungen

Folgende Zäune in verschiedenen Ausführungen sind für Spielplätze geeignet:

• Holzzäune (z. B. Staketenzaun)

• Maschendrahtzäune mit Holzpfosten oder Metallpfosten (weniger Wartungsaufwand)

• Stabgitterzäune aus Metall

Holzbohlenzäune erfüllen die Anforderung, nicht besteigbar zu sein, nicht und sind daher ungeeignet. Zudem besteht hier meist die Gefahr von Spreißeln. Stacheldrahtzäune sind auf Spielplätzen aufgrund des hohen Verletzungsrisikos ebensowenig zu verwenden.

Bei Holzzäunen sind die Anforderungen des konstruktiven Holzschutzes zu beachten, um die Haltbarkeit zu verlängern und eine wirtschaftliche Lebensdauer zu erreichen.

• Einsatz von für den Verwendungszweck geeigneten Holzarten, wie z. B. Lärche, Douglasie oder auch kesseldruckimprägnierte Kiefer.

• Hirnholzflächen, die direkt der Witterung ausgesetzt sind, werden abgedeckt (Pfostenkappen), abgeschrägt, zugespitzt oder abgerundet, sodass kein Niederschlagswasser stehen bleiben kann.

• Konstruktionshölzer an Ober- und Unterkanten sind dachförmig oder schräg auszuführen.

• Direkter Boden- und Erdkontakt ist bei allen Bauteilen zu vermeiden. Bei Holzpfosten empfiehlt sich daher die Verwendung von sog. Pfostenschuhen (H-Ankern).

Farbgestaltung

Holzzäune müssen nicht immer nur einfarbig und holzfarben sein. Auch hier bietet sich die Einbindung der Kinder an, indem Holzzäune gemeinsam farbig gestaltet werden.

Mauern

Mauern werden seltener verwendet, da diese meist zu kostspielig sind. Grundsätzlich sind aber auch Beton- oder Natursteinmauern für den Einsatz auf Spielplätzen gut geeignet. Sie lassen sich nicht nur zur Gliederung von Räumen einsetzen, sondern auch als Sitz- und Balanciermöglichkeit. Je nach Material sind vielfältige Gestaltungen möglich, von runden, organischen bis hin zu kantigen, geometrischen Formen.

Zugänge

Gemäß FLL-Richtlinie sollten sich „Zuwege zu den Wohngebieten hin öffnen und auf die Besonderheiten des Spielplatzes aufmerksam machen“. Sie sind nach Möglichkeit abseits von Durchgangsstraßen in Nebenstraßen anzuordnen.

Die sichere Gestaltung der Ausgänge von Spielplätzen an nicht vermeidbaren, verkehrsreichen Straßen wird z. B. durch Geländer zwischen Grundstück und Fahrbahn oder durch dichte Pflanzstreifen erreicht.

Spielplätze sollten sich in Wohnungsnähe befinden. Die DIN 18034 gibt dazu folgende Entfernungen vor:

| Für Kinder |

Entfernung |

| unter 6 Jahren |

200 m in Sicht- und Rufweite der Wohnung |

| von 6 bis 12 Jahren |

bis 400 m Fußweg |

| ab 12 Jahren |

bis 1.000 m Fußweg |

Tab. 3: Entfernung zwischen Spielplatz und Wohnung nach DIN 18034

Spielplätze sollten in ihrer Lage und Zugänglichkeit so angelegt sein, dass Kinder diese selbstständig erreichen können.

Beleuchtung

Aus- und Zugänge sowie die dorthin führenden Verkehrswege sind ausreichend zu beleuchten. Die genannten Bereiche innerhalb des Grundstücks sind ausreichend beleuchtet, wenn z. B. Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt werden können.

Weitere Hinweise finden sich bspw. in der DIN EN 12 464-2 „Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 2: Arbeitsplätze im Freien“.

Wegeführung

Verbindungsstrukturen, wie Stege, Brücken, Hangel- und Balancierstrecken, lassen sich in ihrer Attraktivität verbessern, wenn sie Höhenpunkte verknüpfen oder durch unterschiedliche Materialzonen, wie Sand, Wasser oder Vegetation, führen.

Für Wartungs- und Rettungsfahrzeuge sind ausreichend breite Wege einzuhalten (gem. der jeweiligen Landesbauordnung) und mit einer tragfähigen Unterkonstruktion bzw. Unterbau zu versehen.

Hauptlaufrichtungen sind von Spielgeräten freizuhalten und so anzuordnen, dass die Spielflächen für Eltern und Aufsichtspersonen gut einsehbar sind.

Eingänge, Ausgänge und Notwege zu und von einem Spielplatz, die sowohl für die Öffentlichkeit zugänglich als auch für die Nutzung durch Rettungsdienste vorgesehen sind, sollten jederzeit zugänglich und frei von Hindernissen sein.

Wege sollten aus sicherheitstechnischen Gründen so gestaltet sein, dass sich die Hauptlaufrichtungen nicht mit den Spielflächen kreuzen.

Tore

Tore sollten stets selbstschließend sein, um ein Offenstehen und die Gefahr durch herausrennende Kinder auszuschließen. Ihre Mindestbreite sollte 150 cm nicht unterschreiten, damit auch Personen mit Kinderwägen, Kinder mit Rollfahrzeugen etc. bequem ein- und ausgehen können.

Aus- und Eingänge sollten deutlich sichtbar sein, z. B. durch farbige Hervorhebungen markiert.

Für Wartungs, Rettungs- und Hilfsfahrzeuge sollten ausreichend breite Tore mit rund 300 cm Breite vorgesehen werden. Am besten geeignet sind dafür zweiflüglige Metalltore.

Tore in Kindertageseinrichtungen sind gem. GUV-V S2 z. B. mit für Kinder unerreichbaren Drückern zu versehen, um unerlaubtes Verlassen und Betreten zu verhindern.

Absturzsicherungen

In Deutschland ist nach A-Abweichung DIN EN 1176-1 ab 100 cm Fallhöhe ein Geländer erforderlich, ab 200 cm Fallhöhe eine Brüstung.

In Europa müssen Geräte, die für Kinder unter 36 Monaten leicht zugänglich sind, bereits ab 60 cm Fallhöhe eine Brüstung (= geschlossene Absturzsicherung) aufweisen.

Für Aufenthaltsbereiche, die mehr als 100 cm über einer anderen Fläche liegen, sind Vorkehrungen zu treffen, die ein Abstürzen verhindern. Zur Höhe von Umwehrungen sind die allgemeinen Bestimmungen im Baurecht der Länder sowie im Arbeitsstättenrecht zu berücksichtigen. Unabhängig davon müssen Umwehrungen nach GUV-SR S2 mind. 100 cm hoch sein, nach DIN EN 176-1 nur 60 bis 85 cm, bzw. 70 cm bei Fallhöhen von 200 cm.

Umwehrungen müssen kindersicher gestaltet sein und dürfen nicht zum Rutschen, Klettern, Aufsitzen oder Ablegen von Gegenständen verleiten.

Anforderungen an Geländer und Brüstungen

• Begrenzung der Öffnungsweite in den Umwehrungen für mind. eine Richtung auf ≤ 11 cm. Die entsprechende Regelung der GUV-SR S2 für Krippenkinder legt die Öffnungsweite von Absturzsicherungen und Treppen ohne Setzstufen auf max. 8,9 cm fest. Außerdem sind an Treppen gut erreichbare Handläufe in mind. 60 cm Höhe anzubringen.

• Abstand von ≤ 4 cm zwischen Umwehrung und zu sichernder Fläche

Umwehrungen verleiten bspw. nicht

• zum Rutschen, wenn bei Treppen die Abstände zwischen den Umwehrungen am Treppenauge sowie den Umwehrungen zu den Treppenhauswänden nicht größer als 20 cm sind. Andernfalls sind die Umwehrungen so auszubilden, dass sie abschnittsweise durch Gestaltungselemente unterbrochen sind.

• zum Klettern, wenn leiterähnliche Gestaltungselemente vermieden werden.

• zum Aufsitzen und Ablegen von Gegenständen, wenn hierfür keine nutzbare Breite vorhanden ist.

| Fallhöhe in m |

Art der Absturzsicherung |

Höhe nach DIN |

Höhe nach GUV |

| bis 60 cm |

keine Sicherung erforderlich |

entfällt |

entfällt |

| ab 100 cm |

Geländer |

60 bis 85 cm |

100 cm |

| ab 200 cm |

feste Brüstung |

70 cm |

100 cm |

Tab. 4: Höhe der Absturzsicherung nach DIN und GUV

Arten von Absturzsicherungen

Vorkehrungen für die Sicherung bei Absturzgefahren bis 100 cm Höhe können z. B. sein:

Читать дальше