Andreas Nordhoff - PlanungsPraxis Lüftung in Wohngebäuden - Planung und Umsetzung nach DIN 1946-6

Здесь есть возможность читать онлайн «Andreas Nordhoff - PlanungsPraxis Lüftung in Wohngebäuden - Planung und Umsetzung nach DIN 1946-6» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:PlanungsPraxis Lüftung in Wohngebäuden - Planung und Umsetzung nach DIN 1946-6

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

PlanungsPraxis Lüftung in Wohngebäuden - Planung und Umsetzung nach DIN 1946-6: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «PlanungsPraxis Lüftung in Wohngebäuden - Planung und Umsetzung nach DIN 1946-6»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Nach den aktuellen Bauvorschriften müssen neue und umfassend zu modernisierende Gebäude energieeffizient und aus diesem Grund auch luftdicht ausgeführt werden.

Das führt jedoch häufig dazu, dass der für die Hygiene und vor allem für den Bautenschutz notwendige Luftaustausch nicht mehr ausreichend stattfindet. Die Folge: Es entstehen kritische Feuchte- und sogar Schimmelschäden!

In der PlanungsPraxis werden auf Basis der DIN 1946-6 ‒ sowie ergänzend für fensterlose Bad- / WC-Räume der DIN 18017-3 ‒ umfangreiche Hinweise für die Planung lüftungstechnischer Maßnahmen gegeben. Das Planungshandbuch zeigt, worauf es bei der Erstellung eines Lüftungskonzepts ankommt und wie damit der erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt werden kann.

Das DIN-A4-Handbuch liefert in einer hohen Informationsdichte zahlreiche technische Details, farbiger Abbildungen und viele praxisbezogene Hinweise zur Planung und Umsetzung von Lüftungskonzepten nach DIN 1946-6.

Dieses bietet folgende Vorteile:

– Anforderungen an die Wohnungslüftung: Alle wichtigen Vorgaben und technische Regeln zur Planung von Lüftungen in Wohngebäuden im Überblick.

– Erstellen von Lüftungskonzepten nach DIN 1946-6: Praktische Hinweise erleichtern die Einschätzung, ob die Lüftung frei durch den Nutzer erfolgen kann oder ob eine Lüftungsanlage notwendig ist.

– Lüftungsplanung in der Praxis: Vorstellung der unterschiedlichen Lüftungssysteme und der dazugehörigen Komponenten von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme.

Dieses Handbuch ist genau das Richtige für:

Architekten, Bauingenieure, Bauunternehmen, Bauhandwerker, Installateure, Bausachverständige, Bauherren, Facility Manager, Haus- und Gebäudeverwaltung

Inhaltskurzübersicht:

1. Anforderungen an die Wohnungslüftung

– Grundlagen

– (Raum-)Luftqualität

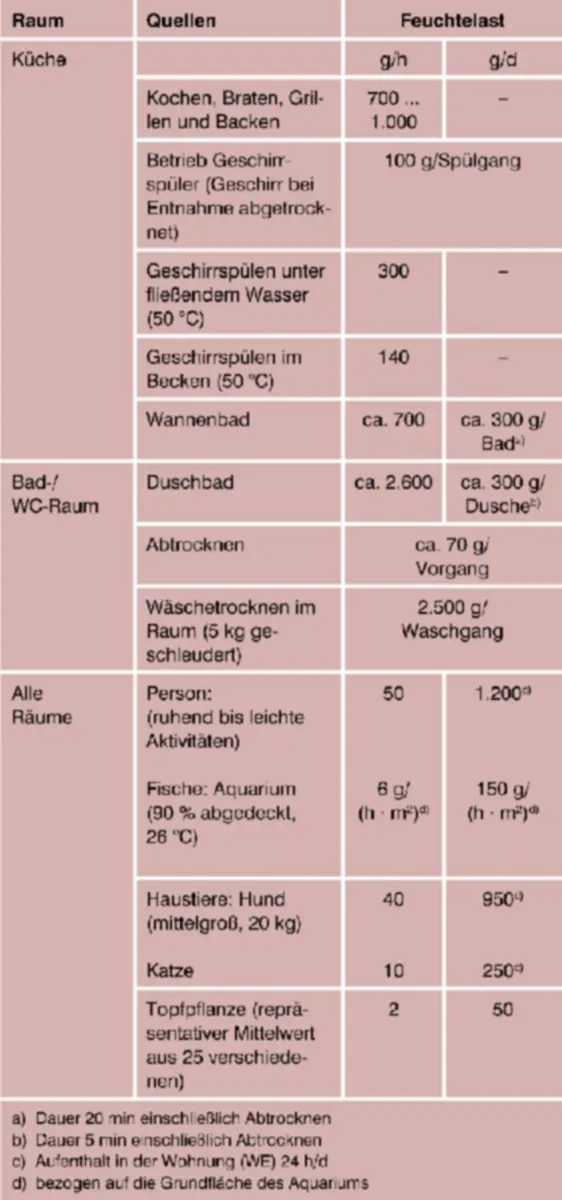

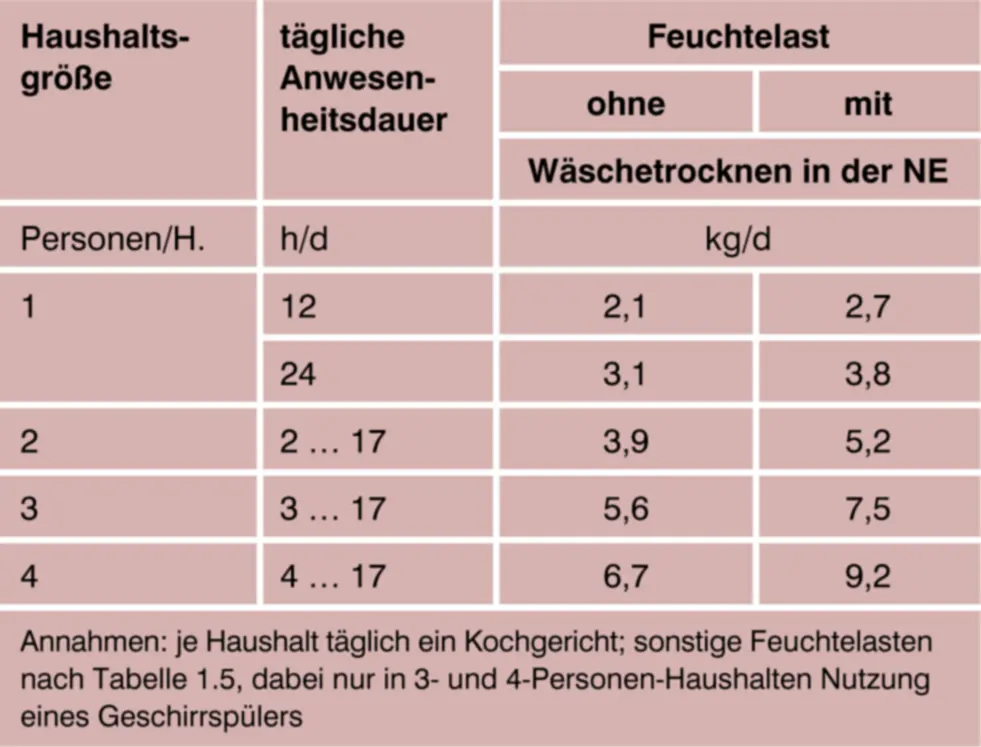

– (Raum-)Luftfeuchte

– Thermisches Raumklima (Behaglichkeit)

2. Notwendiger Außenluftbedarf

– Anforderungen nach DIN 1946-6 bzw. DIN 18017-3 (an einzelne Räume und WE)

– Luft-In- und -Exfiltration (Berechnung)

3. Lüftungssysteme im Überblick

– Gesamtübersicht

– Freie Lüftung

– Ventilatorgestützte Lüftung

– Hybridlüftung

– Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen inkl. Hinweisen zur Auswahl von Lüftungssystemen

– Inbetriebnahme und Instandhaltung (Vorgaben)

– Besondere Anforderungen an Lüftungssysteme

4. Erstellen von Lüftungskonzepten nach DIN 1946-6

– Berechnung und Dokumentation

– Konzeptbeispiele zur freien Lüftung

– Querlüftung (Bemessung nach Feuchteschutz- oder nach reduzierter Lüftung)

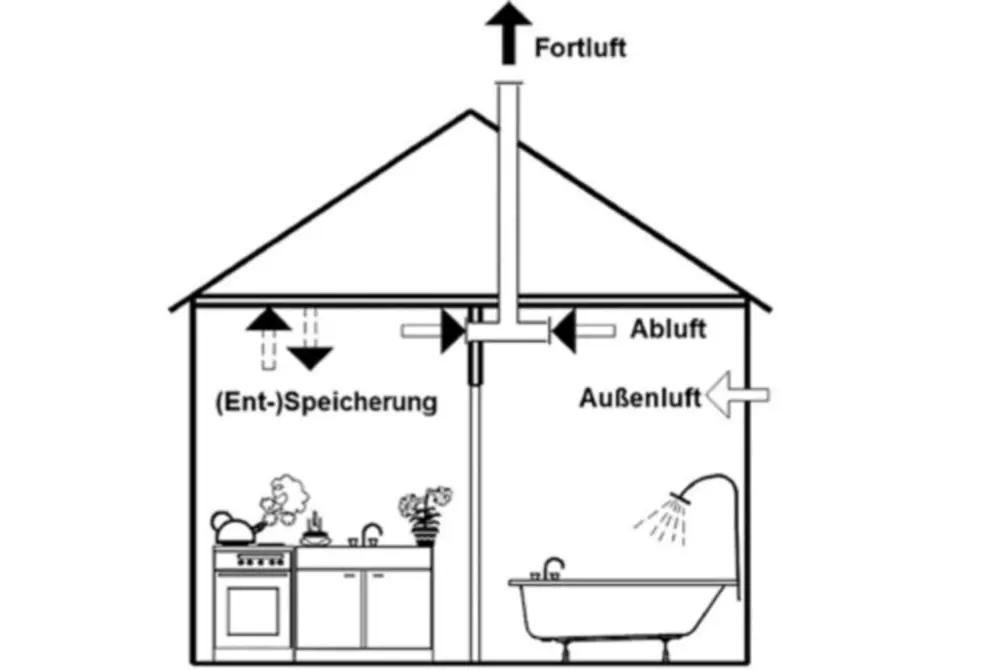

– Schachtlüftung

– Konzeptbeispiele zur ventilatorengestützten Lüftung (Lösungen unter Beachtung von DIN 1946-6 und DIN 18017-3)

– Zu-/Abluftanlage (mit Zentralanlage und mit Einzelraum-Lüftungsgeräten)

– Abluftanlage

– Zuluftanlage

– Mischsystem

5. Umsetzung von Lüftungssystemen

– Auslegung

– Einrichtungen zur freien Lüftung (Querlüftung, Schachtlüftung)

– ventilatorgestützte Lüftung (zentral und dezentral)

– Lüftungskomponenten

– Luftleitungen und Luftleitungsnetze

– Luftdurchlässe

– Schalldämpfer

– Wärmerückgewinnung

– Ventilatoren

– Luftfilter

– Frostschutz-Heizung

– Erdreich-Wärmeübertrager

– Bewertung von Lüftungssystemen

– Inbetriebnahme und Instandhaltung

– Problemvermeidung

Zugstörungen durch Windeinwirkung an der Schornsteinmündung bei zu geringer Dachüberhöhung desselben (siehe [MFeuV17] § 9) auftreten oder

Zugstörungen durch Windeinwirkung an der Schornsteinmündung bei zu geringer Dachüberhöhung desselben (siehe [MFeuV17] § 9) auftreten oder