LA TRADICIÓN CULTURAL CHIRIBIQUETE (TCC). La serranía de Chiribiquete es un sitio representativo de una larga y continua expresión pictórica de carácter ritual que logró consolidarse desde hace milenos hasta nuestros días. A este continuum cultural e histórico lo hemos llamado Tradición Cultural Chiribiquete (TCC)17 (Castaño-Uribe 2006, 2015).

La idea de tradición surge en los años cincuenta como un modo teórico y conceptual de explicar las prácticas humanas en contextos históricos y culturales específicos, así como también para estudiar las formas, organización y relaciones espaciales de los sitios y lo que esto significaba para las sociedades que los construyeron y habitaron. Desde esa perspectiva, Willey y Phillips (2001 [1958]) sugirieron que la tradición consiste en una “continuidad representada por configuraciones persistentes en tecnologías singulares u otros sistemas de formas relacionadas” (Op. Cit., 2001 [1958]: 7).

En Brasil, donde se adelantaron los estudios integrados de arte rupestre desde los años setenta –quizá de forma más extensiva– y donde se entendió la importancia de las manifestaciones ampliamente distribuidas especialmente en la zona centro y nordeste del país, se pudo documentar que las representaciones rupestres, pintadas y grabadas en abrigos y paredes rocosas, correspondían a varios horizontes culturales que debían ser agrupados y clasificados distintivamente.

De acuerdo con Martin y Asón (2000), en Brasil, para la región Nordeste, generalmente se denomina tradiciones a la unidad mayor de análisis entre las divisiones establecidas para el arte rupestre. Este concepto define la representación visual de un universo simbólico que pudo haberse transmitido durante milenios sin que, necesariamente, las representaciones de una tradición pertenezcan siempre a los mismos grupos étnicos. Según estas investigadoras, se considera también que una tradición pueda manifestarse a lo largo de grandes espacios de tiempo, así como de una dispersión espacial que determina divisiones posteriores, que denominan “subtradiciones”. Los elementos claves para la identificación de una tradición son la temática y la forma en la que esa temática se representa, dando especial consideración, dentro de estos elementos, a ciertos grafismos que han denominado “heráldicos”, en los que una acción humana no identificable se repite en varios abrigos que pueden estar inclusive separados por grandes distancias.

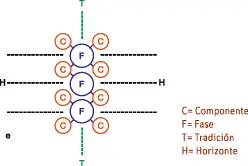

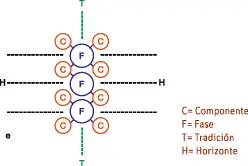

Para el caso de la TCC, pensamos que lo más apropiado es entender que la tradición está constituida por varios horizontes espaciales, donde se manifiestan fases estilísticas con sus respectivos componentes, pero donde no están necesariamente disgregados en función de la variable temporal sino del tipo de uso –como se explicará más adelante al desarrollar el concepto de las codificaciones– que de alguna forma puede repetir desarrollos iconográficos, estilísticos y conceptuales en otros sitios de forma similar (fase de tendencia figurativa primero y luego fase de carácter más geométrico, por ejemplo)18. El diagrama conceptual aplicado al caso de la TCC ha privilegiado los elementos, atributos y rasgos que están contenidos en las diferentes composiciones iconográficas y van en función del tipo de sitio en los diferentes horizontes espaciales, tanto en Chiribiquete como en sus alrededores, así como en el ámbito nacional e internacional.

Las fases contienen complejos culturales, cuya naturaleza y modo de ocurrencia definen un espacio amplio y la rápida dispersión de los objetos que las identifican, aunque tales fases se puedan prolongar en el tiempo en horizontes (Gráfico 1). Por el momento, entendiendo la complejidad que revisten las diferentes manifestaciones y relaciones tipológicas, estilísticas y temporales de toda la evidencia obtenida, tanto dentro como fuera de Chiribiquete, consideramos necesario definir algunas variantes o componentes que se expresan a lo largo del tiempo (fases), para visibilizarlas en horizontes en los que los objetos –en este caso, las pinturas rupestres– tienen rasgos que siguen apareciendo en un espacio arqueológico, acogiéndonos a Willey y Phillips (1995). El esquema propuesto no es una estructura ni lineal ni rígida respecto a la ocurrencia de elementos dentro de las fases. Se propone utilizarla como un esquema de carácter preliminar y conceptual, hasta contar con más información sobre las etnias responsables de construir esta tradición.

La serranía de Chiribiquete es un sitio representativo de una larga y continua expresión pictórica de carácter ritual, que logró consolidarse desde hace milenios hasta nuestros días. A este continuum cultural e histórico lo denominamos Tradición Cultural Chiribiquete (TCC). Fotografía: Carlos Castaño-Uribe.

Gráfico 1. Diagrama conceptual aplicado al caso TCC, en que destacan varios horizontes espaciales, algunas fases estilísticas y funcionales y sus elementos constitutivos. Adaptado de Willey y Phillips 2001 [1958]).

FASES Y HORIZONTES. Hasta el momento, parece ser Chiribiquete el sitio arqueológico con la evidencia de actividad humana más antigua de Colombia. La naturaleza de esta evidencia ya la hemos mencionado, pero para nuestra definición de fases y horizontes nos basamos en las pinturas rupestres. Introducimos aquí el concepto de una expresión pintada que llamaremos tipo inicial, para indicar que se trata del más antiguo, de carácter especialmente figurativo. Además de esta matriz primigenia, aparecen elementos que se hicieron después –casi todos superpuestos sobre escenas anteriores– que, a pesar de tener estilos, técnicas y diseños diferentes, conservan muchos componentes característicos del tipo inicial. Para describir mejor estas variaciones de los diferentes componentes, decidimos acogernos al término fases para distinguirlas. A la composición tipo inicial –que no parece haber evolucionado in situ sino que aparentemente ya llega como estilo figurativo expresivo consolidado– la llamaremos Fase Ajaju. Y, a la más reciente, Fase Guaviare, aunque también se la conoce como Fase Guaviare-Guayabero19.

Por otra parte, al revisar la tradición por fuera de Chiribiquete, el panorama se vuelve aun más complejo. Analizando el contexto regional, uno puede reconocer una tendencia a enfatizar, ya no en lo figurativo, sino más en lo geométrico con toda suerte de composiciones, que nos hace proponer el esquema del Gráfico 1, entendiendo el esquema no como un proceso lineal sino más bien como un bosquejo matrilineal y multipropósito. En últimas, más que una matriz de desarrollo temporal, lo que prima son los requerimientos de los artífices por representar, en mayor o menor medida, símbolos –el lenguaje codificado que mencionamos al comienzo– de una forma más o menos figurativa o abstracta, dependiendo de los sitios donde se realizaban.

Por fuera de Chiribiquete, se desarrolla plenamente la fase Guaviare-Guayabero, propia de sitios como La Lindosa, Tunahí y La Macarena, donde los registros iconográficos difieren en sus técnicas y estilos, porque las composiciones son menos detalladas y delicadas con respecto a las formas y acabados. También hay ciertas formas propias de Chiribiquete que cambian o desaparecen, por ejemplo, la figura humana con cabeza en forma de C. Estas figuras son remplazadas por otras más esquematizadas, pero con cabezas redondas cuyo trazo es realizado generalmente con el dedo (trazos gruesos). En este mismo contexto se mantienen representaciones de fauna que son muy similares, aunque sus formas, como en el caso de las figuras humanas, son más básicas, menos detalladas y menos delicadas de trazo. Este conjunto de figuras humanas y de fauna viene acompañado cada vez de figuras geométricas. Adicionalmente, hay otra fase estilística que llamamos Papamene, en la que la composición tiende a ser casi totalmente geométrica y, por ende, abstracta, pero en la que se observan elementos iconográficos de uso reiterado en las fases anteriores. Esta fase es enteramente observable en la Orinoquia (río Orinoco), el altiplano cundiboyacense y los Santanderes, por ejemplo. En estos sitios, las representaciones de estilo figurativo de humanos, flora y fauna han desaparecido casi por completo y se encuentran codificadas a través de dibujos geométricos. Es evidente que esta tradición repercute profundamente en otras tradiciones y horizontes culturales de arte rupestre en Colombia y, posiblemente, del Neotrópico. Si las fechas tempranas del arte rupestre de Chiribiquete gravitan alrededor de los albores del poblamiento humano del continente y las fechas de las representaciones rupestres de otros sitios de Suramérica se ubican alrededor de finales del Pleistoceno –como es el caso del noreste brasileño, donde el arte está fechado en el 9.500 AP (Martín, 1992)– tendremos la certeza del papel primordial que tiene la TCC en la región, en términos de manifestaciones culturales propias del noroeste amazónico desde épocas muy tempranas.

Читать дальше