Parallel mit dem Wandel vom reichlich vorhandenen Naturprodukt zum knappen Wirtschaftsgut mit festen Preisen lief eine gesellschaftliche Veränderung. Indem die Bauern den Gemeindewald als Privatbesitz unter sich aufteilten, entzogen sie der unterbäuerlichen Schicht, die den Wald für ihr Vieh zur Mast und Weide nutzte, die Existenz. Auch die Waldgewerbe wie Köhler, Pechbrenner und Pottaschesieder wurden verdrängt. Im Bayerischen Wald galten Pechbrenner zum Teil als vogelfrei und durften von den Förstern niedergeschossen werden. Holzdiebe wurden gnadenlos verfolgt.

Holzmangel und Holzteuerung waren speziell im Übergang zum 19.Jahrhundert wichtige allgemeine Themen. Rückblickend wurde für diesen Zeitraum oft von Holznot gesprochen – ein Begriff, den J. RADKAU so nicht stehen lassen wollte und damit eine lebhafte Diskussion unter den Historikern auslöste.9 ,10 1780 musste eine durchschnittliche Berliner Familie erstmals mehr Geld für Brennholz als für Brot ausgeben. 1821 wurde in Preußen ein Allgemeines Holzdiebstahlgesetz erlassen. 1850 kamen dort auf 35.000 gemeine Diebstähle 265.000 Holzdiebstähle, die so konsequent verfolgt wurden, dass sich K. MARX als junger Anwalt 1842 empörte, dass dem modernen Staat das Holz wichtiger sei als der Mensch.

Das Problem war allerdings auch ein großes: Der Waldbestand in Kontinentaleuropa hatte sich bis 1600 schon auf 20 % der Landfläche reduziert (von ursprünglich 90 % in römischer Zeit). Und der Energieverbrauch einer mittelalterlichen Stadt war recht hoch. Er wird auf etwa 20 Watt pro Quadratmeter bebaute Fläche geschätzt; eine Hilfsrechnung ergibt dann, dass hierfür eine Waldfläche vom etwa 100-fachen der Stadtfläche erforderlich war.

Übermäßiger Holzverbrauch und die damit einhergehende drohende Holzverknappung und Degradierung der Wälder führten dazu, dass Anfang des 18. Jahrhunderts systematische Ansätze einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung entwickelt wurden. Im Jahr 1713 brachte der sächsische Oberberghauptmann H. C. VON CARLOWITZ ein Werk heraus, das ihm später den Ruf als Vater der modernen Forstwirtschaft eintrug. In „Sylvicultura Oeconomica“ forderte er, dass Holzeinschlag und planmäßige Aufforstung immer im Gleichgewicht sein müssten. Er benutzte sogar den Begriff der Nachhaltigkeit, ohne ihn allerdings näher zu erläutern (was dann 1795 der Forstwissenschaftler G. L. HARTIG nachholte).

Die erste Energiekrise der Menschheit konnte damit überwunden werden – durch einen Sprung in die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens.

Bei der nicht nachwachsenden Kohle ist dies naturgemäß anders. Der Rohstoff Kohle wurde nach Nutzungsanfängen im Mittelalter im 19.Jahrhundert zum entscheidenden Faktor für die von Europa ausgehende Industrialisierung. Die Förderung und die Verwendung von Kohle standen im Mittelpunkt der Strukturveränderungen, sowohl der Technik wie auch des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Kohle lieferte im Vergleich zum seit der Antike vorherrschenden Holz preiswerte und zuverlässige Energie. Kohle wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Basis für die Leitsektoren Eisengewinnung und -verarbeitung und Verkehrs- und Transportwesen.

Auch die Kohleförderung und -nutzung wurde von kritischen Stimmen begleitet. Die Einsicht, dass die Kohlevorräte irgendwann erschöpft sein könnten und Knappheit drohte, kam Einzelnen schon früh, zunächst im Kohleland England. Es wird berichtet, dass es dort bereits im 16.Jahrhundert vereinzelt zu Befürchtungen kam, dass die Kohle endlich sein könnte, und in deren Folge in den Parlamenten Exportverbote für Kohle debattiert wurden.11

Ab dem späten 18.Jahrhundert spielten zunehmend sich ändernde Vorstellungen von Wachstum und Verbrauch hinein. Bis dahin galt das Dogma der Merkantilisten, die den Staat für die Wirtschaft in der Rolle des Initiators, des Handelnden und der Aufsichtsführung sahen.12 Diese praktisch-politischen Ansätze hatten zwar das Ziel der Steigerung der nationalen Wirtschafts- und Handelskraft (auch der Bevölkerung), basierten jedoch auf keiner in sich geschlossenen wirtschaftstheoretischen und -politischen Konzeption. Es war mehr eine Sammlung punktueller, jeweils problembezogener Ideen und Rezepte, ausgerichtet auf Schaffung einer gewerbefördernden Infrastruktur und staatlicher Manufakturen, auf Preisvorgaben, Privilegien, Produktionsvorschriften und Regelung von Ein- und Ausfuhr, und dies alles zur Mehrung des Staatsschatzes.13

A. SMITH war der erste, der das Individuum in den Vordergrund stellte und die Rolle des Staates nur noch in der Herstellung und Sicherung eines Ordnungsrahmens sah. Mit seiner Theorie von Angebot und Nachfrage, letztlich vom Markt, wurde er zum Vater künftiger Generationen von Volkswirtschaftlern. Er erklärte auch die Mechanismen des wirtschaftlichen Wachstums, vor allem in Buch 2 seines Hauptwerks „Wohlstand der Nationen“14(1776). Stadt- und Landwirtschaft sah er aufeinander bezogen an, eine grundsätzliche Betrachtung der Ressourcen, auch ihre Begrenzung, fehlt jedoch noch bei ihm. Für ihn ersetzte die Kohle das Holz ad infinitum.15 So gilt er heute (auch) als Vordenker des „fossilen Kapitalismus“.

Das änderte sich erst mit A. ST. JEVONS und dessen Hauptwerken „The Coal Question“ mit dem Untertitel „An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of our Coal-mines“ von 1865 und „Theory of Political Economy“ (1871). Während letzteres stark beachtet und rezipiert wurde, blieb die Resonanz für The Coal Question begrenzt, was wir heute wohl anders sehen würden.

Für JEVONS, der auch Geologe war, war klar, dass sich die Kohlevorräte erschöpfen würden: „[…] a vague notion that some day our coal seams will be found emptied to the bottom, and swept clean like a coal-cellar.“16

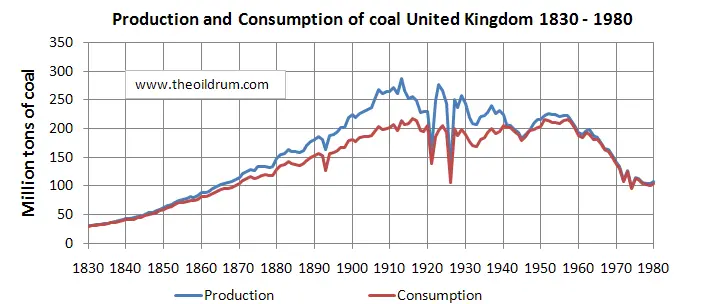

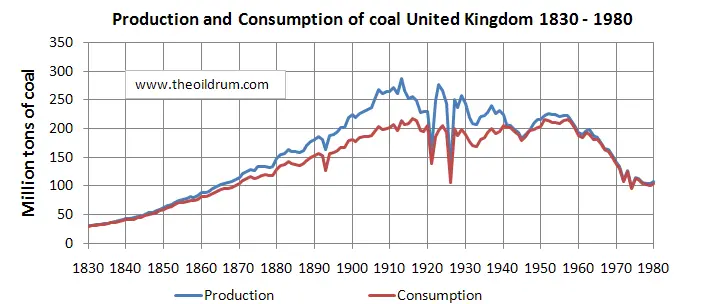

JEVONS’ numerische Analyse ging von zwei Annahmen aus: einer jährlichen Verbrauchssteigerung von 3,5 % und einer deutlichen Preissteigerung für immer tiefere, bis 4000 Fuß reichende Gruben. Im Ergebnis kam er auf 100 Jahre (oder auf nur zwei Generationen) bis zum Fördermaximum mit anschließendem Abstieg.17 Wie recht er im Grundsatz hatte, zeigt Abb. 2‑2. The Coal Question wurde zeitgenössisch attackiert, jedoch kam es zu mehreren Royal Commissions, die zu prüfen hatten, ob ein Erreichen des Fördermaximums Englands führende wirtschaftliche Position gefährden könnte.18

Abb. 2‑2:

Abb. 2‑2:

British Coal Production 1830 – 1980; Source of Data: Mitchell (1988)

Bekannter als diese Aussagen wurde ein Detail aus seiner ökomischen Theorie, das sogenannte JEVONSSCHE Paradoxon. Es bestand im Beispiel darin, dass Englands Kohlenverbrauch nach der Einführung der WATTSCHEN Dampfmaschine anstieg, obwohl sie sehr viel effizienter war als die von NEWCOMEN. Die Erklärung lag und liegt auf der Hand: der erreichte sparsame Energieverbrauch hatte eine steigende Verbreitung der Dampfmaschine und eine Ausdehnung der Anwendung in andere Bereiche zur Folge und führte damit zu dem insgesamt erhöhten Kohlenverbrauch. Übersetzt ins Allgemeine: Die effizientere Nutzung eines Rohstoffes ermöglicht Preissenkungen, die einen Anstieg der Nachfrage und neue Marktsegmente ermöglichen und damit die ursprüngliche Effizienzsteigerung aufheben – was heute in der ökonomischen Theorie unter Reboundeffekt bekannt ist.

Ressourcenschonung und ökologische Aspekte wurden in der Technik erst vergleichsweise spät wahrgenommen. Um 1850 stand fast ausschließlich die Produktgenerierung bis zur Fertigung im Mittelpunkt. Speziell der Fertigungsprozess und alle späteren Phasen des Produktlebenszyklus waren noch kein Gegenstand der Reflexion. Das Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge und für die Endlichkeit von Energie- und Materialressourcen war nur schwach ausgebildet.

Читать дальше

Abb. 2‑2:

Abb. 2‑2: