Am 12. Dezember 2015 wurde in der internationalen Klimakonferenz COP 21 in Paris vor dem Hintergrund immer neuer Warnungen dann ein neuer Meilenstein gesetzt: das sogenannte Pariser Abkommen wurde beschlossen. Anlass und Grundlage der Diskussionen und der Ergebnisfindung war der aktuelle Weltklimabericht, den der IPCC veröffentlicht hatte. Seine wesentliche Botschaft war: Der Klimawandel ist Realität, die Erderwärmung muss auf 2 °C begrenzt werden.

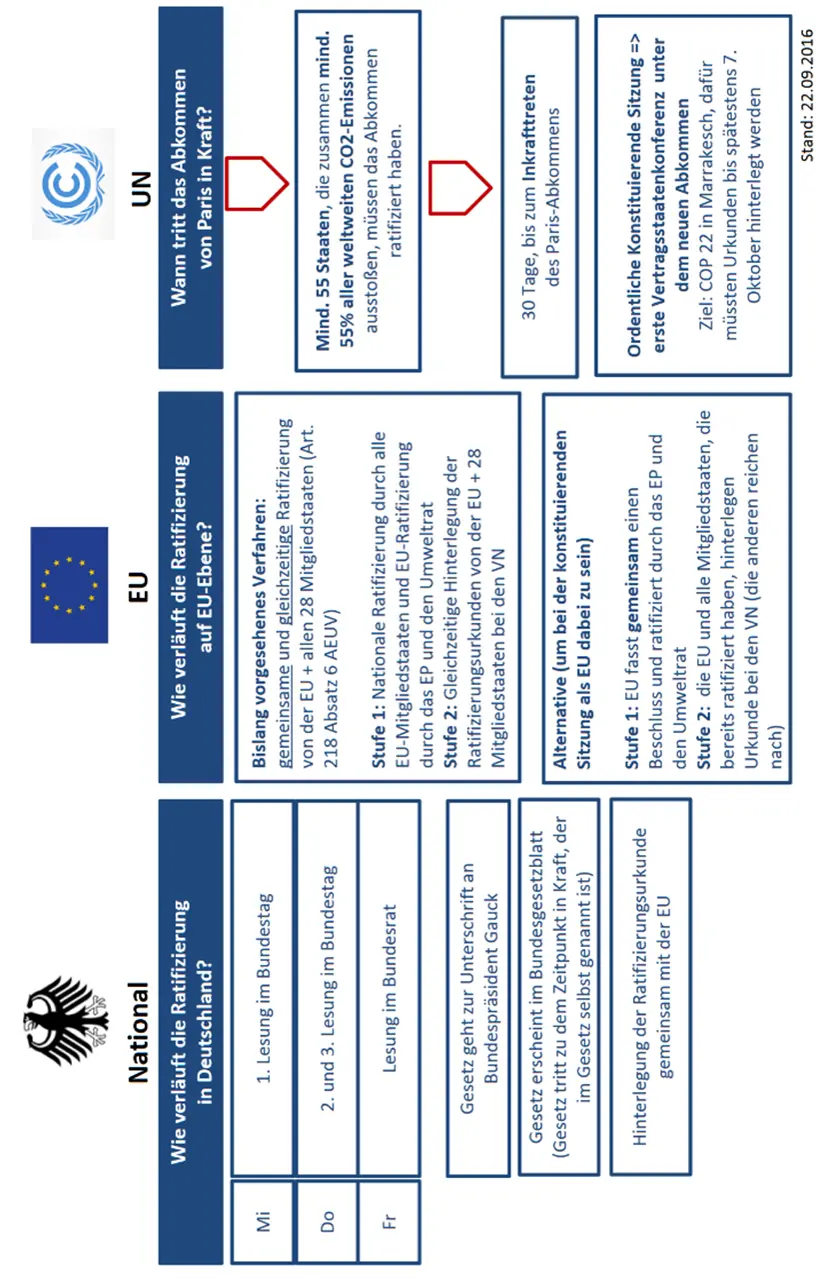

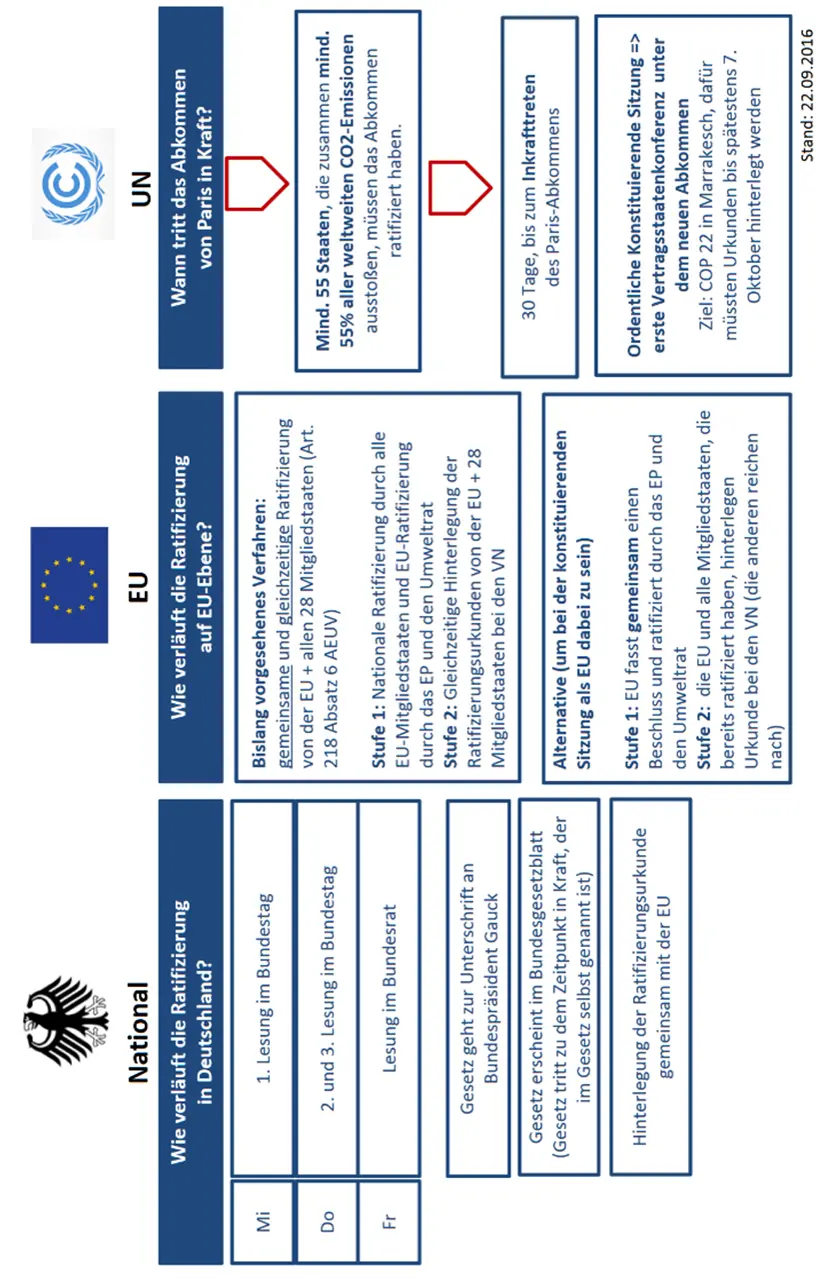

Ziel des weltweit zwischen 196 sogenannten Parteien (195 Staaten und die EU) abgeschlossenen Abkommens war und ist, die Weltwirtschaft auf dieses klimanotwendige Vorgehen hin zu verändern. Das war insofern ein historischer Schritt, als nach der bisherigen Regelung des Kyoto-Protokolls nur dessen Unterzeichner Verpflichtungen eingegangen waren. Das Pariser Abkommen ist am 4. November 2016 in Kraft getreten, nachdem es von 55 Staaten, die mindestens 55 % der globalen Treibhausgase emittieren, ratifiziert wurde. Nach Stand September 2018 haben inzwischen 180 Staaten das Abkommen ratifiziert, darunter auch die Europäische Union und Deutschland (Ratifikation 5. Oktober 2016)1. Abb. 5-15 zeigt den nicht einfachen Ablauf der Verfahren.

In Paris wurde klar, dass die Weltgemeinschaft die Bedrohung durch den emissionsbedingten Klimawandel inzwischen sehr ernst nimmt – dokumentiert allein durch die Teilnahme von mehr als 150 Staats- und Regierungschefs bei der Eröffnung. Das Pariser Abkommen war ein deutliches Signal für eine Neuausrichtung aller Volkswirtschaften, die von den natürlichen Grenzen der Erde ausgeht.2 Anders als noch im Kyoto-Protokoll wurden diesmal alle Staaten der Erde zu nationalen Klimaschutzzielen verpflichtet, auch die großen Emittenten USA und China sowie die Entwicklungsländer.

Das Abkommen legte besonderen Wert auf die bisher schwierige Einbeziehung der ärmeren Länder. Sie sollen durch finanzielle Hilfen und durch Wissens- und Technologietransfer bei ihren Maßnahmen zum Klimaschutz unterstützt werden. Die früher gängige Zweiteilung in Industrieländer einerseits und Schwellen- und Entwicklungsländer andererseits wurde damit in Paris überwunden. Das Abkommen betonte die gemeinsame Verantwortung aller Länder.

Kritisiert wurde nach Bekanntwerden des Textes, dass manches wenig konkret formuliert wurde. Dass der Höhepunkt der CO 2-Emissionen soll „so schnell wie möglich“ erreicht werden sollte, wie es der Text besagte, war manchen nicht genug; auch dass ärmere Länder länger brauchen dürfen, war Punkt der Kritik.3

Abb. 5‑15:

Abb. 5‑15:

Ratifizierung und Inkrafttreten des Pariser Abkommens; Quelle: BMU 2016

Neu war, dass technische Ausgleichsmaßnahmen zugelassen wurden. Grundvorstellung war, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zur CO 2-Neutrallität zu finden, wobei mehrere Möglichkeiten offenstanden und auch benannt wurden. Ein Gleichgewicht zwischen dem Ausstoß von Treibhausgasen und deren Entzug aus der Atmosphäre wäre auch ein Weg, beispielsweise durch gezielte Nutzung der Meere, durch Aufforstung der Wälder, oder durch technische Verfahren wie der CO 2-Filterung aus der Atmosphäre oder dessen dauerhafte Speicherung. Die Formulierung ließ Spielräume, weiterhin mit Kohle, Öl und Gas Emissionen zu produzieren ‒ man müsste sie nur neutralisieren.

Der Treibhausgasausstoß stehe auch im Kontext der Armutsbekämpfung, hieß es im Vertrag. Die Anmerkung war insbesondere Indien wichtig, das nach wie vor den Kohlestrom favorisiert. Schärfere Formulierungen, wie Dekarbonisierung oder Nullemissionen oder auch nur Emissionsneutralität wurden neben Indien auch von den Erdölstaaten und einigen wenigen anderen verhindert.

Das Abkommen von Paris ist dennoch ein seriöses und anspruchsvolles Programm. Es kann für sich universelle Geltung und die Formulierung völkerrechtlichen Pflichten für alle Staaten in Anspruch nehmen. Beschlossen wurde auch das weitere Vorgehen bis zur 24. UN-Klimakonferenz, die dann im Dezember 2018 in Kattowitz (Polen) stattfand. Bis dahin sollten Einzelheiten geklärt und ausgearbeitet werden, um dort verabschiedet zu werden, insbesondere auch zur Berichterstattung und Überprüfung.4

Das Pariser Abkommen Decision1/CP21 verfolgte im Einzelnen mehrere Hauptziele:

In Art. 2 wird das Ziel, die menschengemachte Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen, völkerrechtlich bestätigt. Zugleich werden Anstrengungen eingefordert, um eine Begrenzung auf +1,5 °C zu erreichen (jeweils im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter).

Nach Art. 4 soll der Scheitelpunkt der klimarelevanten globalen Emissionen so bald wie möglich überschritten werden, sodass sich in der 2. Hälfte des Jh. ein Gleichgewicht zwischen Senken und Quellen, also eine Klimaneutralität ergeben kann.

Mit Art. 4 und Art. 14 verpflichten sich alle Unterzeichner, freiwillige nationale Beiträge im Sinne von Art. 2 vorzulegen und umzusetzen. Diese Beiträge sind im Turnus von 5 Jahren zu aktualisieren und nach besten Kräften zu erhöhen. Zur Überprüfung des Ausreichens der Maßnahmen soll 2023 Bilanz gezogen werden (Stocktake), was dann ebenfalls alle 5 Jahre zu wiederholen ist.

Mit Art. 7 verpflichten sich alle beteiligten Staaten zur Formulierung und Implementierung nationaler Anpassungspläne und zur entsprechenden Kommunikation hierüber.

In Art. 13 schließlich wird vereinbart, dass alle nationalen Informationen über Vermeidung und Anpassung von internationalen Experten überprüft werden dürfen, um Transparenz und Vergleichbarkeit der berichteten Fortschritte sicherzustellen.

Vereinbart wurde weiter

Die Förderung der Bewältigung des nicht mehr vermeidbaren Klimawandels als gleichberechtigtes Ziel neben der Minderung der Treibhausgasemissionen.

Die gesicherte Bereitstellung von Finanzmitteln für die Klimaziele.

Alle Staaten wurden darüber hinaus aufgefordert, bis 2020 Langfriststrategien für eine treibhausgasarme Entwicklung vorzulegen.

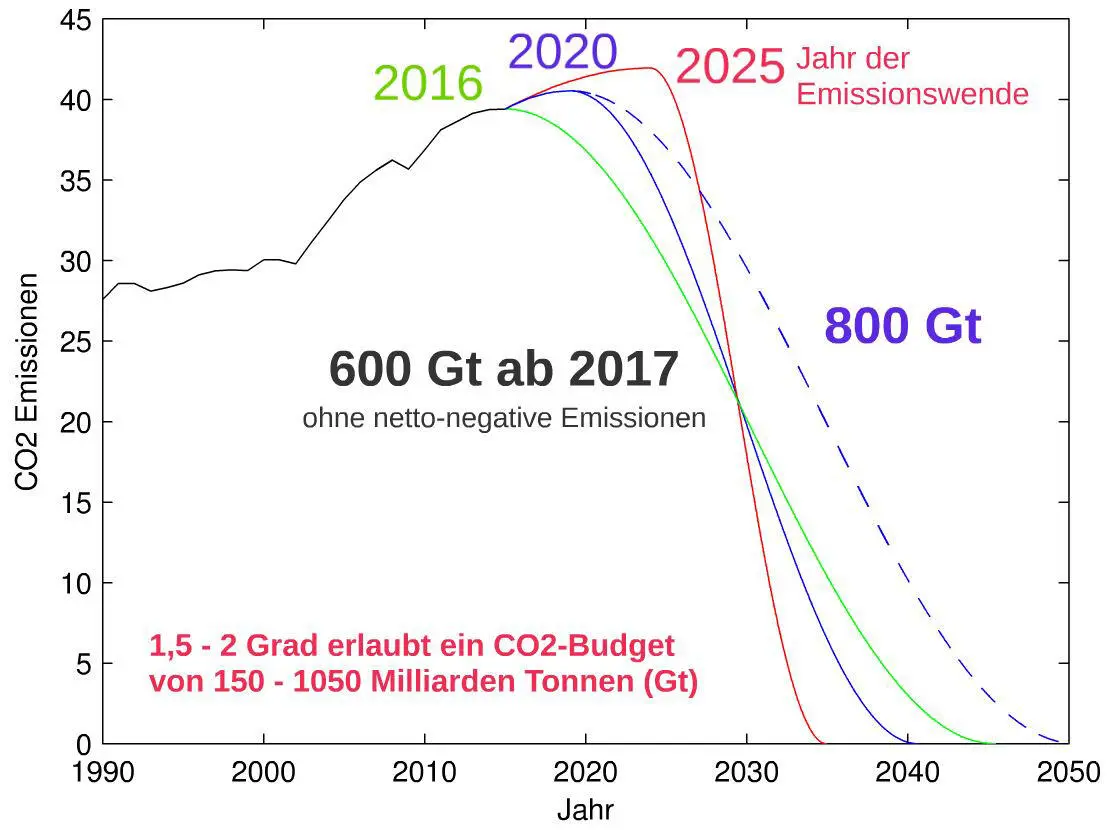

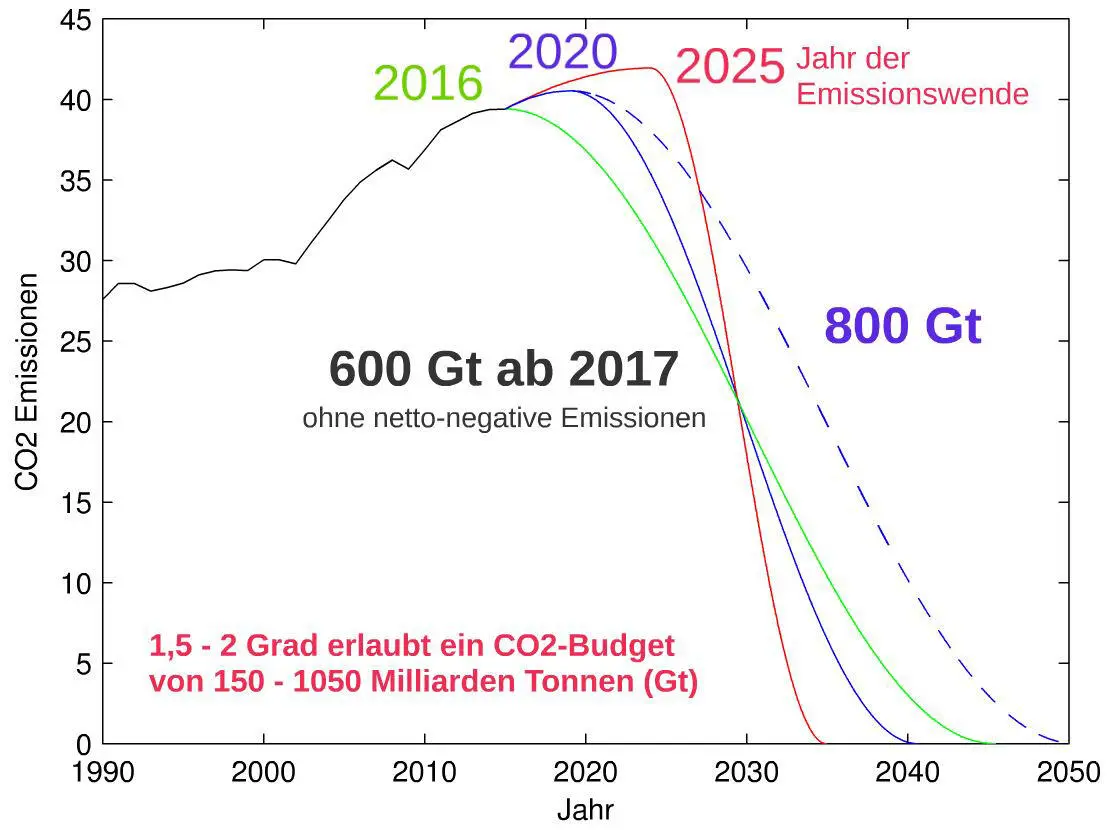

Der weltweite Scheitelpunkt der Treibhausgasemissionen wurde in Paris nicht mit einer Zeitmarke versehen; er sollte eben nur „so bald wie möglich“ erreicht werden, s. oben. In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts sollte nach Art. 4 die weitere Belastung der Atmosphäre durch anthropogenes CO 2erreicht werden, ebenfalls ohne nähere Zeitangabe. Als mögliche Pfade, dies zu erreichen, wurden vom IPCC die Varianten nach Abb. 5‑16 vorgestellt, die nach den Jahren der Emissionswende parametriert und an einem CO 2-Gesamtbudget ab 2017 ausgerichtet sind.

Abb. 5‑16:

Abb. 5‑16:

Wie mit CO 2nach dem Pariser Abkommen umzugehen ist; Alternativen auf der Basis eines Rest-Gesamtausstoß ab 2017 von 600 Gt CO 2. Gestrichelt: ein Beispiel mit 800 Gt CO 2-Ausstoß. Quelle: Prof. Stefan Rahmstorf, IPCC

Zur Erreichung der Ziele sollten die Staaten ihre nationalen Klimaschutzbeiträge (Nationally Determined Contributions) selbst festlegen, s. oben. Das ist sicherlich ein weicher Punkt, der von RAHMSDORF/SCHELLNHUBER mit den Worten ironisiert wurde: „Wir beschließen alle gemeinsam, dass jeder selbst beschließt, welchen Beitrag er zum Vorhaben der Weitrettung beitragen möchte.“5 Die späteste Zeitmarke für Scheitelpunkt des globalen Ausstoßes, also die CO 2-Wende, setzen beide Autoren mit dem Jahr 2020 an. „Ansonsten werden Reduktionsmaßnahmen nötig, die sich eigentlich nur im Rahmen einer (globalen) Kriegswirtschaft realisieren lassen.“6

Entwicklungsländer werden nach dem Protokoll bei Minderung und Anpassung von den Industrieländern durch Technologieentwicklung und -transfer, durch Kapazitätsaufbau sowie durch finanzielle Hilfe unterstützt. Der bestehende Technologiemechanismus soll internationale Kooperationen zur Minderung von Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel beschleunigen. Die im Rahmen des Technologiemechanismus eingerichteten nationalen Kontaktstellen (National Designated Entities, NDE) bilden dafür eine der Grundlagen. Der Technologiemechanismus des Pariser Abkommens soll ausgebaut werden.

Читать дальше

Abb. 5‑15:

Abb. 5‑15: Abb. 5‑16:

Abb. 5‑16: