I.3 Neben Oliven & Landwein sind in diesem Falle die Fragen der wichtigste Proviant

Was ist also nur mit diesem Meer geschehen, diesem „Meer-Denken“, dem wir Europäer alles zu verdanken haben, die Schrift, die Zahl, Logos und Mythos? Das alte Schmelzwasserbecken, das stets gefüllt war mit jüdischen, christlichen, islamischen Tropfen, dieser Vermittler inmitten aller nur denkbaren Gegensätze ist plötzlich zu einem ständig überwachten Grenzort geschrumpft. Gibt es für diesen noch immer schönen verwitterten Umschlagplatz der Ideenkreuzung eine dritte Renaissance? Eine neue Gerechtigkeit, eine neue Ethik, einen moralischen Entwurf, der nicht mit seinem Anspruch universeller Umarmung abermals die Schwächsten erdrückt? Ergibt dieser westliche Werte-Hegemonialismus noch Sinn, wenn in seinem Namen unentwegt neue, vermeintlich gerechte Kriege entstehen? Kann nicht irgendwann eine Ethik im Kommen sein, die sich bewegt, die mit Außenbürgern Fuß an Fuß, Hand in Hand flüchtet, läuft, die sich nicht fortstiehlt, sondern bei ihm, beim Letzten bleibt? Ist eine „transportable Ethik“, wie sie der Verfasser hier nennen möchte, denkbar?

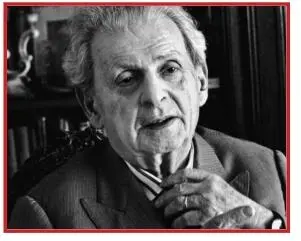

Abb. 3

Die Zeit drängt, auf die Schiffe, ihr Philosophen. Ich werde in diesem Fall nur Berichterstatter sein, ein Leichtmatrose am Deck der „Neuen Gerechtigkeit“. Es wäre verrückt und zugleich vermessen, ginge ich bei dieser waghalsigen Mission alleine an Bord. Und da die Namen auf den Büchern ohnehin sich stets auf Reisen befinden, in unseren Taschen, Koffern, Citybags, fällt es mir nicht allzu schwer, eine Anzahl von radikal erlesenen Denkfiguren an Bord zu holen, sie virtuell an Deck zu bitten. Bedingung ist nur: Es müssen radikale Denker der Ethik sein, Überdenker der anderen Seite, des Ausgegrenzten, also auch vom algerischen Ufer. Deshalb bitte ich natürlich Albert Camus an Bord.

Nun zum nächsten Gast und Missionsbegleiter: Jacques Derrida. Hier gibt es einiges, was die beiden pieds noirs vereint, wie die großen Franzosen ihre „Kleinen von drüben“ abwertend zu nennen pflegten. Das reicht weit über Kindheitserinnerungen hinaus, wie die gemeinsame frühe Liebe zum Fußballspiel auf den rotkargen Plätzen von Algier. Es war überraschend für mich, auf keine einzige namhafte Untersuchung gestoßen zu sein, die sich mit der Ähnlichkeit dieser zwei Anderen befasst. Denn sie beide kannten nur allzu gut die schmerzhafte koloniale Überfahrt von Algier nach Marseille. Auf dieser Schreibfahrt wird also vom maghrebinischen Derrida die Rede sein, von jenem Mann vom anderen Kap.

Doch was wäre eine Mittelmeerfahrt ohne einen echten Rabbi vom östlichen Ende des Gestades, einem Gelehrten, der zwar rein körperlich in Frankreich lebte, aber was sagt das schon … Sein Werk birgt die wohl radikalste Ethik der postmodernen Zeit. Sein Hauptwerk Totalität und Unendlichkeit lässt er mit einem äußerst mysteriösen Satz beginnen, den ich in meinem Logbuch untersuchen werde: „Das wahre Leben ist abwesend. Aber wir sind auf der Welt.“ Emmanuel Lévinas, der Doyen des anderen Denkens, den zeitlebens eine tiefe Freundschaft mit Derrida verband.

In Rom schließlich holt sich das Schiff noch einen weiteren Passagier an Bord. Giorgio Agamben. Dunkelpoetisch spricht er die vernichtendste Kritik über das jetzige Europa aus. Doch auch er verfügt über einen Plan, dem Desaster zu entrinnen.

Dieses Aufeinandertreffen der Genannten ist nicht dem Zufall geschuldet, jeder der vier Männer hält ein wichtiges Puzzleteil bereit, für das Ausströmen, In-Bewegung-Setzen einer Mittelmeerischen Ethik, die sich im Gleichklang mit der Aristotelischen Handlungsethik für die „Untersten“ dynamisiert.

Für die Besatzung gilt, und da steht sie im Widerspruch zu Nietzsche, dass sie nicht schon wieder eine andere Welt entdecken will, sondern im Gegenteil, sie will dem frierenden Anderen dieser blank gelegten Welt eine ethische Decke reichen, jenem Antipoden, der unverschuldet auf der unteren Seite der Welt zu stehen hat.

2.

BORDNOTIZEN ZU DEN BIOGRAFIEN MEINER SCHIFFSBESATZUNG

2.I Zu Monsieur Emmanuel Lévinas oder Die Unendlichkeit ist mitten unter uns

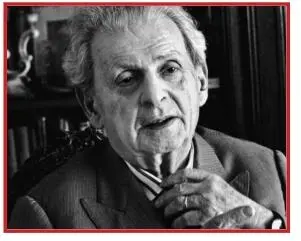

Abb. 4

Müsste man das philosophische Werk von Emmanuel Lévinas mit wenigen Worten beschreiben, könnte ein Satz von Robert Musil hilfreich sein: „Die Reise an den Rand der Möglichkeit.“ Monsieur Lévinas würde in sanfter Rabbimanier dazu nicken und dabei eine kleine Korrektur vornehmen, die sein Werk so wundervoll schwer in seiner Leichtigkeit macht. Er würde sagen: „Reise an den Rand der Möglichkeit, ja, und danach wage die Reise darüber hinaus …“ Er hätte damit in keinster Weise übertrieben, im Gegenteil. Lévinas versteht sich in der Kunst, dem Bodenschweren, dem niemals Verrückbaren, dem Steindenken deutscher Gigantenschaft jene Spannbreite an Flügel zu verleihen, damit das Blei im Denken fliegt, damit es flirrt und lodert. Dieser Mann, ein moralischer Nietzsche aus Frankreich, der 1906 in Litauen geboren wurde und als erster Husserl ins Französische übersetzte, wird ein Zertrümmerer der sanftesten Art. Er wird ein zweiter Ikarus, der sich aus Klugheit der Sonne nicht nur nähert, nein, der mit ihr fliegt, auf ihr, in ihr. Nur einmal wird er stürzen, 1942 – 45 gerät er in die Gefangenschaft der Nazis. Dieses Deutschland wird er danach nie mehr betreten, dieses Deutschland, das die Seinen zu Tode gebracht hat. „Denn der Tod“, wie er einmal sagen wird, „der Tod des anderen ist dein erster Tod.“

Diese jüdische Kollektiv-Wunde, in keinem Exil des Exils sein zu dürfen, diesen Hiat wird er mit dem weißen Laken der Philosophie notdürftig verbinden, tagaus, tagein. Für ihn, für uns, für das Andere. Nie wird man ihn dabei klagen hören, nur der stampfende Rhythmus des Dagegenhaltens strömt auch noch aus dem neunzigjährigen Körper seiner Schrift. Die Unmöglichkeit denken, mit dem Denken darüber hinaus. Der Inhalt einer Vase kann größer als deren Umfang sein. Das sind die Werkzeuge seiner Zauberschaft.

Ich schlage sein Werk auf, Totalität und Unendlichkeit, und mit diesem Aufklappen nehme ich ungewollt den vordersten Platz an der Reeling ein. Hier beginnt die Meeresfahrt mitten hinein in das dichteste Staunen. Allein für diesen Eröffnungssatz hätte es sich gelohnt, das Lesen zu erlernen. Ein wundervoll zerrissener Satz, vollkommen in seiner komplizierten Einfachheit, wird uns, die Leser, hier erwarten. „DAS WAHRE LEBEN IST ABWESEND, ABER WIR SIND AUF DER WELT.“3

Doch dann nach einer Weile spüre ich den Hinterhalt und wie diese Wörter hart in meinen Nacken schlagen. Immerzu. Allein, die Umkehr dieser Aussage, dass ich die Anwesenheit eines falschen Lebens wäre, raubt mir für eine Weile den Atem, verweigert mir den Ausstieg. Wo will Monsieur Lévinas mit uns hin, ins wahre Leben, aber dort sind wir dann ja nicht mehr. Will er zu jenem Meridian, wo noch keiner war, in die fremdeste Fremde? Aber wer führt uns von dort wieder sicher zurück? Vor mir stößt sich das Meer immer weiter in den Himmel hinein und wird mit der Zeit zum anderen Blau.

Mit jeder Stunde dieser Fahrt gerate ich tiefer hinein in diesen Sog einer „Taghellen Mystik“. Vertrautes schleicht sich davon und kehrt als Frage wieder. Ermattung, ich schlafe ein. Mein Ich liegt immer bei mir. Dieses immer Bei-mir-Sein bezeichnet Lévinas als die „Totalität des Seins“. Ich ist für ihn nur ein vom Tod begrenztes Kreisen, das sich nur dann und wann aus den eigenen Ketten sprengt. Gibt es denn keine Flucht aus den Umrissen der eigenen Haut, frage ich mich. Gibt es denn keine Architektur des Seins, die mich abreißt, neu gestaltet? Monsieur Lévinas, könnte ich an dieser Stelle schreien, greifen Sie ein, tun Sie doch was! In Die Zeit und der Andere lese ich seine Meinung dazu:

Читать дальше