Wie dem auch sei, die Wahrnehmung ist ein sehr komplexer Prozess, in den alles im Leben Erlernte und jede jemals gemachte Erfahrung unbewusst mit einbezogen werden. Somit ist nicht davon auszugehen, dass 2 Menschen, die dasselbe sehen, auch dasselbe wahrnehmen. Jedes Gehirn erzeugt hierbei seine eigene Wahrheit. Allerdings kann man bei Menschen, die im gleichen Kulturkreis aufgewachsen und somit ähnlich geprägt sind, systematisch gleiche Fehlleistungen in der Wahrnehmung erkennen, zumindest, wenn das Gehirn vor außergewöhnliche Aufgaben gestellt wird.

So ist zum Beispiel das Lesen in unserem Kulturkreis hoch trainiert. Diese Vorerfahrung versucht das Gehirn in den Vordergrund zu stellen. Wenn wir die Farben der folgenden Wörter benennen wollen, bemerken wir erstaunt, wie schwer uns das fällt. Könnten wir allerdings noch nicht lesen, wäre es kinderleicht.

rot gelb grün blau schwarz grau orange

Gar nicht so einfach, oder? Dieses Phänomen, das in der Experimentalpsychologie als „Stroop-Effekt“ bekannt ist, tritt bei mentalen Verarbeitungskonflikten auf. Es zeigt, dass gut trainierte Vorgänge, wie in diesem Fall das Lesen, nahezu automatisch ablaufen, während ungewöhnliche Aufgaben, wie hier das Benennen der Farben, deutlich mehr Aufmerksamkeit erfordern. Entspricht die Farbe der Buchstaben nicht der Bedeutung des Wortes, so verlängert sich die Reaktionszeit und die Fehlerquote steigt.

Der gleiche Effekt tritt auf, wenn wir vor die Aufgabe gestellt werden, von 2 Zahlen, die uns jeweils paarweise im Sekundentakt auf einem Bildschirm präsentiert werden, zum Beispiel 3 und 5, die jeweils höhere zu benennen. Insbesondere bei einstelligen Zahlen stellt das überhaupt kein Problem für uns dar. Schwierig wird es aber sofort, wenn die Schriftgröße der Zahlen unterschiedlich ist. Wird hierbei die höhere Zahl nach dem Zufallsprinzip kleiner dargestellt als die niedrigere, steigen die Reaktionszeiten und Fehlerquoten sprunghaft an. Offensichtlich setzt unser Gehirn voraus, dass die Zahlen, wenn sie schon in unterschiedlichen Schriftgrößen dargestellt werden, zumindest so dargestellt sind, dass die 5 bitteschön in größerer Schrift zu erscheinen hat als die 3.

Wir haben an jedem Tag unseres Lebens vieles erlernt, wobei sich Strukturen und Programme in unseren Gehirnen entwickelt und fest verankert haben, die durch Signale aus der Umwelt automatisch abgerufen werden.

Das Gehirn produziert so seine eigene Wahrheit und bietet uns diese als unumstößliche Tatsache an. Ob diese Realität auch objektiv messbar, also tatsächlich real existent ist, interessiert unser Gehirn hierbei herzlich wenig.

Wenn wir uns die folgende Abbildung anschauen, dann sind wir uns alle sofort einig, dass die Figur auf der rechten Seite deutlich größer ist als die auf der linken. Die mittlere liegt irgendwo dazwischen. Das ist die Realität, die jedes unserer Gehirne wahrnimmt. Wenn wir allerdings nachmessen, stellen wir verblüfft fest, dass alle 3 Figuren gleich groß sind.

Einfluss des Kontextes auf die Wahrnehmung

Betrachten wir das Bild allerdings aus einiger Entfernung, so können wir uns das Messen ersparen.

Von weitem verschwindet der Einfluss der Linien, die den Kontext, also die Umgebung bilden. Jetzt löst sich die Perspektive auf und die Figuren werden in ihrer wahren Größe erkannt.

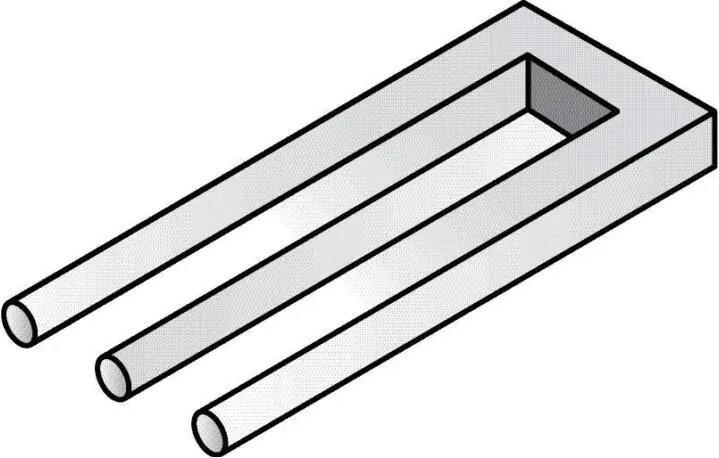

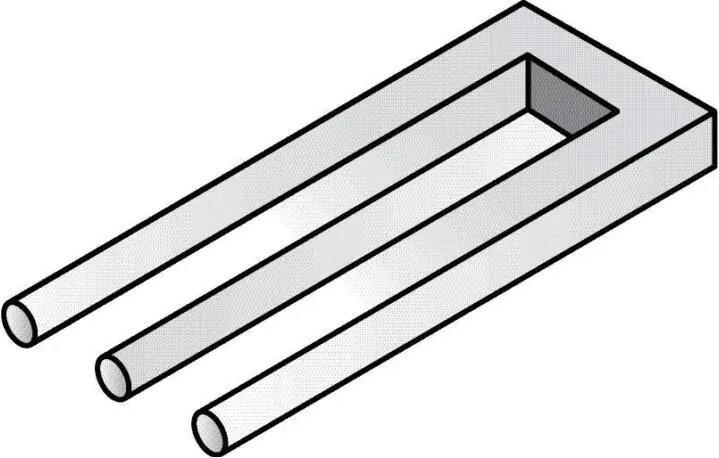

Mit der nächsten Abbildung, die eine unlogische Konstruktion darstellt, verwirren wir unser Gehirn dergestalt, dass wir förmlich bemerken, wie es versucht, uns eine sichere Wahrnehmung zu präsentieren, diese aber immer wieder zurückzieht. Es kennt eben keine unlogischen Konstruktionen und kommt so mit seinen Lösungsansätzen immer wieder ins Schleudern.

Unlogische Konstruktion

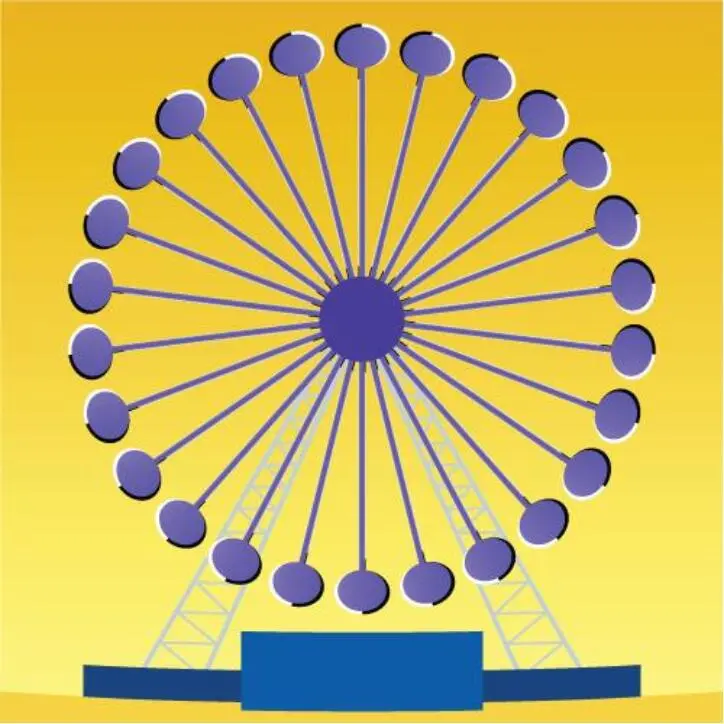

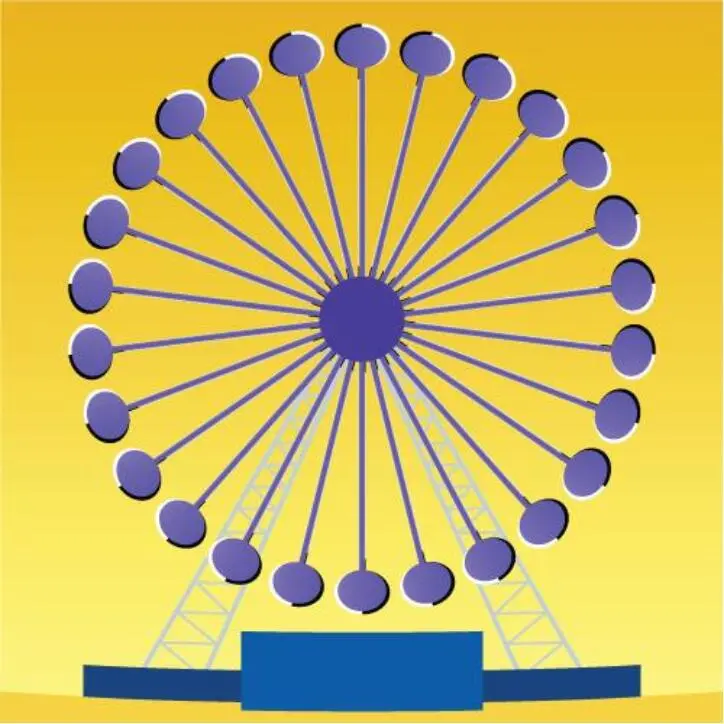

Beim nächsten Bild wird es noch verrückter. Das Gebilde dürfte bei jedem Betrachter die Assoziation eines Riesenrades auslösen, wenngleich es nur schemenhaft dargestellt und die Tragkonstruktion nur angedeutet ist. Und was macht ein Riesenrad? Es dreht sich. Und was versucht unser Gehirn uns vorzugaukeln? Die Drehung des vermeintlichen Riesenrades.

Das assoziierte Riesenrad dreht sich

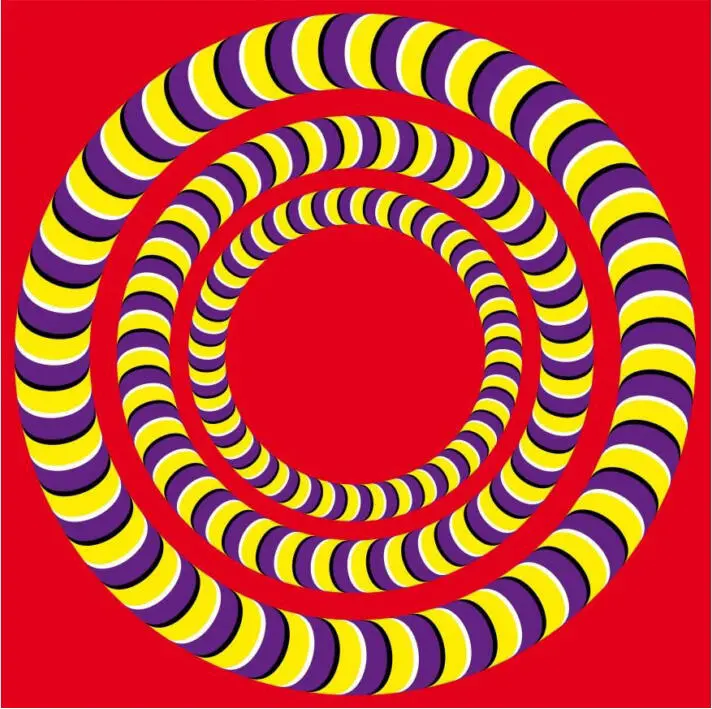

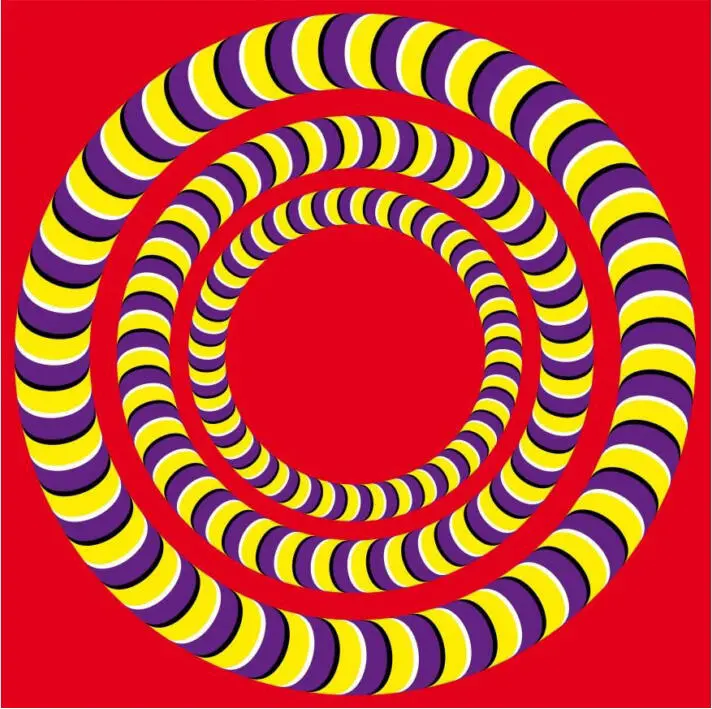

Hiermit ist unser Gehirn nun völlig überfordert. In seinem Bemühen, uns eine passende Wahrnehmung zu präsentieren, sucht es nach unbewussten Erfahrungen, denen es die unten stehende Abbildung zuordnen kann. Natürlich findet es keine, da wir nichts gelernt haben, was zu der abstrakten Darstellung passen könnte. Bei der ständigen Suche nach einer Interpretation der Sinneseindrücke entsteht der Eindruck einer Dynamik, die selbstverständlich in der Realität nicht existiert.

Dynamik durch Interpretationsversuche des Gehirns

Insgesamt sehen wir also nur das, was wir zu sehen gelernt haben, und das nur in einem sehr kleinen Frequenzbereich der elektromagnetischen Strahlung des Lichts. Das Gleiche gilt natürlich analog für unsere anderen Sinne, also für das Hören, Riechen, Tasten und Schmecken.

Ohne, dass wir das Geringste dagegen machen können, ist unsere Wahrnehmung also sehr stark beeinflusst von den individuellen Vorerfahrungen, die jeder für sich in seinem Leben gemacht hat. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob diese Vorerfahrungen bewusst erinnert werden oder nicht. Sie sind tief in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und rufen im Prozess der Wahrnehmung unwillkürlich Gefühle hervor. Diese können, je nach Art der Vorerfahrung, neutral sein, aber auch Gefühle höchsten Glücks oder tiefsten Leids, und natürlich auch die gesamte übrige Palette dazwischen.

Stellen wir uns einmal vor, dass 3 Menschen ein und denselben Gegenstand betrachten, sagen wir mal, einen roten Sportwagen. Physikalisch gesehen, handelt es sich um ein einziges Objekt, das aber nun Auslöser ist für 3 grundverschiedene Wahrnehmungen. Der erste denkt: „Schönes Design, ganz nett.“ Seine Wahrnehmung ist eher neutral. Der zweite ist vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen. Er ist Motorsport begeistert und kennt jedes Detail dieses Autos. Dem dritten ist der Schreck in alle Glieder gefahren. Er war einmal in einen Unfall mit einem solchen Auto verwickelt und die damaligen Bilder und Gefühle sind ihm sofort wieder präsent. Bei der Wahrnehmung verknüpft unser Gehirn die Sinnesreize also immer mit unseren individuellen Vorerfahrungen und erzeugt so die hiermit einhergehenden Gefühle.

Unsere individuelle Vorerfahrung beeinflusst auch den Fokus, mit dem wir die Welt betrachten. Wenn wir durch eine Fußgängerzone schlendern, sehen wir Leute aller Couleur, ohne dass uns etwas Besonderes auffällt. Erwarten wir aber ein Kind, so sehen wir plötzlich überall schwangere Frauen und Kinderwagen, die uns vorher nie aufgefallen sind. Der unbewusste Fokus ist nun ein anderer. Wenn sich die Lebenssituation verändert, nehmen wir plötzlich etwas wahr, das vorher auch schon da gewesen ist, von uns aber nicht bemerkt wurde. Dieses hatten wir zwar gesehen, aber nicht wahrgenommen, weil unser Unterbewusstsein unsere Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet hatte. Die diesbezüglichen Sinnesreize wurden vom Gehirn ignoriert.

Читать дальше